竖箜篌(shù kōng hóu),中国古代北方少数民族弹拨弦鸣乐器。又称竖头箜篌、胡箜篌,现简称箜篌。形制多样,既有外形和西洋乐器竖琴相像的角形箜篌,也有琴头加饰的凤首箜篌和龙首箜篌。角形箜篌并有大箜篌、小箜篌之分。

竖_竖箜篌 -历史

竖箜篌

竖箜篌亦称‘擘箜篌”、“胡箜篌”原非华夏之器,大约在东汉后期传入中土。《后汉书・五行志》:“灵堂好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌……京都贵戚皆竞为之,此服妖也”。《通典》:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之,体曲而长。二十二弦(一作二十三弦),竖抱于怀,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌”。

起源

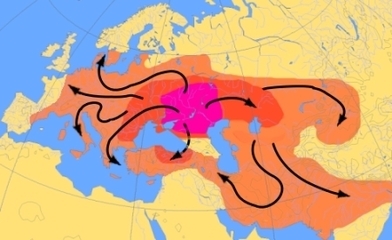

它最初祖于亚述属西亚系乐器,最先传入西域,成为龟兹、疏勒、安国乐中的一员,并在那里得以发展光大。伴随着西域诸地同内地文化、贸易交流日益增多,特别是魏晋至隋唐间佛教及其造像艺术的大量涌入,竖箜篌也受到了华夏民族的青睐,风靡华夏。

东汉晚期的竖箜篌只见诸文献,尚未发现实物,无法知道其确切的形制,魏晋时期的竖箜篌多留存在石窟雕刻与壁画中。敦煌莫高窟431窟北魏壁画中的竖箜篌,近似弓形,七弦,弦距不等。伎乐天右手及臂挟持其器,左手弹奏。云冈石窟第16窟南壁拱额浮雕持竖箜篌的伎乐天,左手托器,右手弹奏,器高在大腿上部与额头之间,呈D形。巩县石窟的竖箜篌形似前者,坐姿,竖箜篌高度在胸与头顶之间,也为一手弹奏。到了北齐、北周,逐渐向实用、易于弹奏方向转变。

北齐天保二年(551年)造像碑龛楣上的竖箜篌,十弦,等距,呈D,双手弹奏,敦煌莫高窟297窟北周伎乐图中的竖箜篌,与前者类似,所不同的是,前者坐,后者立。较之魏晋,长度增高,弦数增多,形制规短,易于演奏,且改单手弹奏为双手弹奏,竖箜篌趋于成熟。

隋唐时期

巩县石窟中的竖箜篌

进入隋唐,竖箜篌迎来了其历史上最辉煌时期,第一,普及更为广泛,并在隋唐音乐文化中占有重要一席。其分布除西北(如甘肃、陕西诸地)外。还向河北、河南、湖南诸地流传,在隋唐十部使龟兹、西凉、疏勒、安国、高丽、高昌中都有其身影,几乎能与所有的乐器配合,同台演奏,不仅在坐部伎、立部伎中演奏,有时还在“鼓吹”中担任角色,敦煌莫高窟156窟“张议潮夫妇出行图”中,便有一乐伎在行进中演奏竖箜篌的场景。

唐玄宗李隆基设置左右教坊,其中便有专门学习竖箜篌的,当时被称为“挡弹家”。第二,形制臻于完善,演奏水平与技巧有了更大幅度的提高。这一时期竖箜篌肘木和脚柱(架)有了改进。西安中堡村三彩骆驼载乐俑上的箜篌,为了保持平衡,在前部又增添了一个支架,似人的下肢,实用美观,别具慧心。肘木上的皮槽,或施漆饰,或嵌螺钿,有的周身装饰,绚丽多彩,极尽精巧之能事。弦数也较前代增多,十条左右的虽有,但已成为少数,大多数在十六条以上。唐李寿墓石刻伎乐图中立部伎所持箜篌,为十六弦,唐高昌故都遗址壁画中三角形竖箜篌,可数弦十六,等距,敦煌莫高窟172窟《观无量寿佛经变》中坐在仅弹琵琶伎乐右侧演奏者所持竖箜篌,为二十二弦。盛唐148窟东壁北侧药师经变乐队中的竖箜篌。二十一弦。日本正仓院保存有两件竖箜篌残件,其中一件为二十三弦。与杜佑《通典》“体曲而长,二十二弦(一作二十三弦)”记载相符,二十二弦与二十三弦,当为此乐器最高弦数,从一个侧面反映了当时演奏技巧的高超。

五代、两宋时期

五代、两宋的竖箜篌,沿袭隋唐余续,仍时常用之。王建墓石刻、敦煌榆林十六窟伎乐天壁画皆有反映,但这已是强弩之末了。

近代

20世纪30年代以来,中国音乐界、乐器界的有识之士,开始了箜篌的复兴工作。中国著名的民族音乐社团上海大同乐会,集中了当时颇有名望的器乐演奏家和乐器制作师,在他们制成的一套143件古今民族乐器中,曾对20件乐器进行了改革尝试,其中就有一件是竖箜篌。这件竖箜篌,上半部与《清朝续文献通考》所载之“竖箜篌”相同,设有琴柱,弦“上拴于 柄槽中之活轸”,下半部的窄匣形共鸣箱则改为琵琶形共鸣箱,这是前所未有、颇富开创性之举。琴弦由“下拴于小音板”,改在琴箱右下方边框,在面板上(右侧面)设有品柱,作为弦音的传导体。这一改革尝试,显著地扩大了音量,丰富和美化了音色,使箜篌这一古老的乐器有了新的发展。遗憾的是,这架箜篌由于历年战火或其它原因未能流传下来,现只留有乐器照片传世,存于上海民族乐器一厂的中国民族乐器博物馆中。

1959年,北京乐器研究所高级乐器工程师、著名小提琴制作家王玫和所长姚文林等人,曾参考古代乐器图片和近代仿制品,并根据现代竖琴的造型和结构原理,设计和试制成一架框架式竖箜篌,但未能用于音乐实践。

竖_竖箜篌 -特征

竖箜篌状如半截弓背,曲形共鸣槽,设在向上弯曲的曲木上,并有脚柱和肋木,张着20多条弦,竖抱于怀,从两面用双手的拇指和食指同时弹奏,因此唐代人称演奏箜篌又叫“擎箜篌”。《通典》记载:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之,体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,而两手齐奏,俗谓‘擘箜篌’”。根据古代壁画和文献记载,竖箜篌的弦有23根、22根、16根、7根等数种。

竖_竖箜篌 -发音原理

黄釉画彩弹竖箜篌伎乐女陶俑

竖箜篌的发音原理并不同于卧箜篌,其主要通过肘木上部曲形的共鸣槽,共鸣槽一般为皮制,介于内外两弦之间,拨弦引起共鸣。

竖_竖箜篌 -弹奏

竖箜篌多竖置胸前,两手齐奏,间有置于左胁或右胁的,演奏者或站或坐,百态千姿,美不胜收,特别是那些飘飘欲仙的伎乐天,俨然将人们带入了清音妙曼的音乐王国。

竖_竖箜篌 -文化

黄釉画彩弹竖箜篌伎乐女陶俑

女佣面部五官端正,墨画眉眼,高颧骨,唇点朱红,神态自然,头梳墨色高髻,肩披红色披帛,顺体下垂至地,身着窄袖高腰长衣裙,裙摆曳地。伎乐女俑跪坐姿,双手抱竖箜篌,作演奏状。这件陶俑真实地再现了初唐时期中西文化的交流。

爱华网

爱华网