中药化学是一门新兴的学科,运用化学原理和方法来研究中药化学成分的学科。

中药化学_中药化学 -中药化学

中药化学是一门结合中医中药基本理论,运用化学原理和方法来研究中药化学成分的学科。主要介绍了中药成分的一般提取、分离方法,结构测定的一般程序。中药的化学成分主要包括生物碱、苷类、

提取方法

研究中药化学成分时,提取、分离、鉴定是必不可少的三个步骤。首先是把化学成分从药材中提取出来,其产物含多种成分,即为复杂的混合物,然后经过初步分离纯化及进一步分离得到达到一定纯度的单体成分,才能进行结构鉴定。

┌溶剂提取法

│

├水蒸气蒸馏法

・提取方法┼升华法

├压榨法

│

└超临界流体提取法

分离纯化方法

将中药的提取液经浓缩(或不浓缩)后,较长时间放置,就可析出沉淀,再经重结晶可得单体成分,这是个别现象,如从槐米中提取芦丁。如果要得到更多的成分,或者要系统地研究一味中药中的化学成分,则需经过比较复杂的过程,一般是经过初步分离纯化,得到某一类型的总成分(混合物),或者得到极性相近的一混合物,再经过进一步分离得到单体成分。分离方法有很多种。

┌系统溶剂分离法

│

├两相溶剂萃取法│

├沉淀法

│

・分离纯化方法┼盐析法│

├分馏法

├结晶法

│

└色谱法

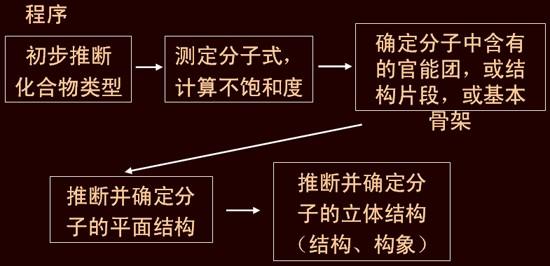

中药化学_中药化学 -中药化学成分结构测定一般程序和方法

中药化学成分特别是有效成分的结构鉴定(测定)是中药成分研究的重要步骤。如果不能鉴定结构,说明研究中药化学成分没有结果,更谈不上更进一步的研究,如药代动力学研究、结构改造等。

┌中药化学成分鉴定的方法

│

中药化学成分结构测定一般程序和方法│

│

└中药化学成分的鉴定

中药化学_中药化学 -生物碱

中药化学_中药化学 -含义

生物界除生物体必须的含氮化合物,以及低分子胺、胺基糖、核苷酸、核酸等外,其他所有的含氮有机化合物均可视为生物碱。

中药化学_中药化学 -历史及发展

国外,最早于1803年由Derosne从鸦片中得到第一个生物碱那可汀(Narcotine)至今已从生物界分离得到一万多种生物碱。我国对生物碱的记载见于1765年《本草纲目拾遗》中。17世纪初在《白猿经》一书中有从乌头中提炼出砂糖样毒物作箭毒用,该物质应是乌头碱(aconitine),这比欧洲科学家早二百年左右。

虽然19世纪初提出不少生物碱,但当时并未确定结构式,直到19世纪后期,才首次搞清毒芹碱(coniine)的结构,对于复杂结构生物碱结构式的确定多在20世纪中期。现在由于分离及测定技术发展较快,一个化合物的结构已用不了多久便可确定。

当前,生物碱的全合成和半合成工作、构效关系的研究和结构改造工作也发展迅速,如自美登木中提取的具有抗癌活性的极微量生物碱美登木碱(maytansine)是结构复杂的含氮大环化合物,目前已有全合成的报道,等等。

中药化学_中药化学 -分布和生理活性

1.分布

生物碱主要分布在高等植物中,低等植物只在蕨类、菌类的个别植物中存在生物碱,如麦角菌含有的麦角生物碱。

生物碱在植物体的各个器官均有存在,但对某一种植物来说,往往是集中在某一器官,如麻黄生物碱――髓部;防己生物碱――根部;黄柏生物碱――树皮部等等。

生物碱在植物中的含量差异很大,如金鸡纳树皮中生物碱的含量在1.5%以上。长春花中长春新碱的含量仅为百万分之一,美登木中美登木碱的含量仅为千万分之二。因此,生物碱含量达到千分之一以上就算比较高。生物碱含量的高低、有无还受生长环境、季节等因素的影响,如在欧洲生长的麻黄,麻黄碱的含量很低,而在我国生长的含量较高,尤其山西大同的麻黄含麻黄碱可高达1.6%,并且以秋末冬初采收的含量最高。

含生物碱的植物大多是数种或数十种共存,如长春花已知含70多种生物碱。由于同一种植物中的生物碱往往来源同一个前体,因此化学结构往往类似,同科同属植物中的生物碱也往往属于同一结构类型。

2.生理活性

生物碱大多都有生理活性,是许多中药的有效成分。如:

吗啡――镇痛麻黄碱――平喘作用

可待因――止咳小檗碱――抗菌、消炎作用

罂粟碱――松弛平滑肌作用莨菪碱――解痉和解有机磷中毒

目前临床应用的生物碱有80多种。

中药化学_中药化学 -生物碱在植物体内存在形式

┌游离状态(少数碱性极弱的)

生物碱在植物体内存在形式┤盐的形式(多数)

└其他形式(如苷、酯、N-氧化物)

┌无机酸(盐酸、硫酸等)

与生物碱成盐的酸┤

│┌常见的(柠檬酸、酒石酸、草酸、琥珀酸等)

└有机酸┤

└特殊的(乌头酸、奎宁酸、罂粟酸、藜芦酸等)

生物碱苷其非糖母核常见的是甾类、吲哚类、异喹啉类及吡咯里西啶类生物碱。

酯碱主要是生物碱母核上的羟基与有机酸缩合而成,如萜类、莨菪烷类、吲哚类及吡咯里西啶类生物碱常以酯的形式存在。

近年不断发现植物中的生物碱常和它的N-氧化物共存,如苦参碱和氧化苦参碱等。生物碱的分类

中药化学_中药化学 -分类方法

┌植物来源――共存同种植物中的生物碱为一类。

│

│生源途径――同一个生源途径的为一类。

│

│氮原子存在杂环母核类型――同一种母核类型为一类。

│

└生源途径结合母核类型

生物碱各类型骨架结构

1.吡咯烷类生物碱2.莨菪烷类生物碱3.哌啶类生物碱

4.喹啉类生物碱5.啶酮类生物碱6.喹唑啉类生物碱

7.咪唑类生物碱8.异喹啉类生物碱9.吲哚类生物碱

10.嘌呤及黄嘌呤类生物碱11.大环类生物碱12.萜类生物碱

13.甾体类生物碱14.有机胺类生物碱

中药化学_中药化学 -含生物碱的中药实例

・麻黄・黄连・洋金花

・乌头

中药化学_中药化学 -苷类

中药化学_中药化学 -苷的含义

苷类又称配糖体,生物化学中多称苷,是由糖与非糖物质结合而成的一类化学成分。在植物体内,各种类型的天然成分都有可能与糖结合成苷,因此苷类在植物界的分布非常广泛,尤以高等植物更为普遍。苷类化合物的生理活性多种多样,如在心血管系统、呼吸系统、消化系统、神经系统以及抗菌消炎、增强机体免疫功能、抗肿瘤等方面都有不同的活性,是当今研究中药中不可忽视的一类成分。

苷的理化性质 由于苷的结构是由糖、苷元及苷键(包括苷原子)三部分组成,因此苷类的理化性质也是由这三部分引起。其中苷元部分有不同的结构类型,从而使不同类型的苷表现其特有的性质;而糖部分和苷键部分则使苷类具有某些相似的性质,也就是说,苷的性质有共性的一方面,也有个性的一方面。本节主要介绍苷的共性,不同类型苷的特性将在有关的章节介绍。

中药化学_中药化学 -苷的提取和分离

苷的提取

苷的分离纯化

1.溶剂处理法 2.铅盐处理法3.大孔树脂纯化法4.柱色谱分离法

中药化学_中药化学 -醌类化合物

中药化学_中药化学 -苯醌、萘醌和菲醌

醌类是指分子中具有不饱和环二酮结构的一类化合物,在许多中药中都含有醌类。中药中所含的醌类化合物按其结构可分为苯醌、萘醌、菲醌、蒽醌4种类型。

苯醌

苯醌主要包括对苯醌和邻苯醌两类。其中邻苯醌不稳定,故存在于中药中的苯醌多数为对苯醌的衍生物,天然存在的对苯醌的生物多为黄色结晶,如黄精中的黄精醌。[黄精醌结构]。

萘醌

天然存在的萘醌化合物多数是1.4-二萘醌的衍生物,为橙色或橙红色结晶,少数呈紫色。如胡桃叶中的胡桃醌[胡桃醌结构],又如紫草中的紫草素[紫草素结构]。

菲醌

天然的菲醌衍生物包括邻菲醌及对菲醌两种。

如中药丹参中所含有的丹参醌类成分,具有增加冠脉流量的作用。

中药化学_中药化学 -蒽醌类化合物的结构类型和分类

单蒽核类

1.蒽醌及其苷类2.氧化蒽酚衍生物

3.蒽酚或蒽酮衍生物4.C-糖基蒽衍生物

双蒽核类

1.二蒽酮类2.二蒽醌类

3.去氢二蒽酮类4.日照蒽酮类

5.中位萘骈二蒽酮类蒽醌类化合物的结构测定

中药化学_中药化学 -蒽醌类化合物的结构测定

化学反应

蒽醌衍生物的结构测定,一般是在进行Borntr?ger反应、乙酸镁反应初步确定为蒽醌化合物之后,再进行必要的化学试验,常用的化学试验方法有:

1.锌粉干馏2.氧化反应 3.甲基化反应4.乙酰化反应

波谱分析

1.紫外光谱2.红外光谱3.1H-NMR4.13C-NMR 5.质谱

中药化学_中药化学 -含蒽醌中药实例

大黄

大黄为重要中药之一,具通里攻下、清热解毒、活血通瘀等各种功能。其化学成分较复杂,有游离羟基蒽醌、蒽苷、苷及鞣苷等,其中以蒽苷含量为最高,还有少量土大黄苷。通常认为含有土大黄苷的大黄质次。此外,还含树脂类物质、碳水化合物及有机酸等多类成分。

大黄中游离羟基蒽醌类成分的分离过程如下:

中药化学_中药化学 -香豆素类

香豆素是具有苯骈α-吡喃酮母核的一类天然化合物的总称,在结构上可以看成是顺邻羟基桂皮酸失水而成的内酯。

香豆素、木脂素和木质素在植物体内都是由酪氨酸衍生而来的具有C6-C3基本骨架的化学成分。

香豆素类广泛存在于植物界,只有少数来自动物和微生物,是许多中药的有效成分,具有各方面的生理活性

中药化学_中药化学 -结构与分类

香豆素类按结构可分为以下几类:

简单香豆素类

仅在苯核上具有取代基的香豆素,一般称为简单香豆素类。这一类香豆素多数在C7位上有含氧基团的存在,7-羟基香豆素(伞形花内酯)可以认为是香豆素类成分的母体,其他如在C5、C6、C8位上也会有含氧基团取代。异戊烯基除接在氧上,还可直接接在C6和C8位的苯环碳上。[简单香豆素类简表]

呋喃香豆素类

呋喃香豆素结构中的呋喃环往往是由香豆素苯核上所存在的异戊烯基与其邻位的酚羟基环合而成,成环后有时可因降解而失去3个C原子,呋喃香豆素又分为线型和角型两种类型,线型分子是由C6-异戊烯基与C7-羟基环合而成即6,7-呋喃香豆素),3个环是处于一直线上的;角形分子是由C8-异戊烯基与C7-羟基成环(即7,8-呋喃香豆素),三个环处在一折线上。[6,7-呋喃香豆素类简表][7,8-呋喃香豆素类简表]

吡喃香豆素类

同呋喃香豆素类似,也分成直型(6,7-吡喃香豆素)和角型(7,8-吡喃香豆素)两种类型,此外也发现有5,6-吡喃香豆素和双吡喃香豆素的存在。

[6,7-吡喃香豆素类简表(线型)][7,8-吡喃香豆素类简表(角型)]

异香豆素类

异香豆素是香豆素的异物体,在植物体中存在的多数是二氢香豆素的衍生物。

双香豆素类

双香豆素类是香豆素的二聚体,如双七叶内酯。还有的是香豆素的三聚体。

其他香豆素类

指在香豆素的α-吡喃酮环上具有取代基的一类香豆素,取代基接在C3或C4位置上,常见有苯基、羟基、异戊烯基等基因。

中药化学_中药化学 -理化性质

性状

游离香豆素:为固体,有晶形,有一定熔点,多具有芳香气味。

分子量小的香豆素:有挥发性,能随水蒸气蒸出,并能升华。

香豆素苷:多数无香味和挥发性,也不能升华。

溶解度

游离香豆素:能溶于沸水,易溶于甲醇、乙醇、氯仿、乙醚等溶剂,可溶于石油醚。

香豆素苷类:能溶于水、甲醇、乙醇,而难溶于乙醚、苯等极性小的有机溶剂。

内酯的性质

香豆素分子中具有α、β-不饱和内酯的结构,具有内酯化合物的通性,故在稀碱液的作用下,香豆素内酯环可被水解开环,生成顺邻羟基桂皮酸盐,该盐不稳定,一经酸化即闭环成为原来的内酯结构,该性质可用于提取分离。

但如果与碱液长时间加热,水解产物顺邻羟桂皮酸衍生物则转变为反邻羟基桂皮酸的衍生物,再经酸化也不再发生内酯化闭环反应。故提取时要注意碱的浓度与作用时间。[反应式]

环合反应

香豆素分子中若酚羟基的邻位有不饱和侧链(如异戊烯基)时,常能相互作用环合成含氧的杂环结构,生成呋喃或吡喃香豆素类。

加成反应

香豆素分子中的双键可分为C3-C4间双键、呋喃或吡喃环中双键及侧链双键等不同情况。在控制条件下,一般以侧链上的双键先行氢化,然后是呋喃或吡喃环上的双键,最后才是C3-C4双键加氢。

氧化反应

用于香豆素的氧化剂常见的有高锰酸钾、铬酸、臭氧、过氧化氢、硝酸、过碘酸等,由于氧化能力不同,香豆素被不同氧化剂所氧化的产物也不同。

1.高锰酸钾苯环上无羟基取代的香豆素比较稳定,不易氧化。如用高锰酸钾进行氧化,可使C3-C4双键断裂生成水杨酸的衍生物;若高锰酸钾作用于被饱和的二氢香豆素,则因C3-C4间无双键而不易氧化断裂,结果氧化反应发生在香豆素的苯环上,生成丁二酸。

具有烃基侧链的香豆素,可以先行氢化再用高锰酸钾氧化,产物除丁二酸外,还可获得具有侧链结构的羧酸。

2.铬酸铬酸作为氧化剂较为温和,一般只氧化侧链或氧化苯环转变为醌的衍生物,它并不影响α-吡喃酮环。如上例蛇床子素用铬酸氧化时,只作用于侧链双键而氧化成羧酸。

3.臭氧臭氧先作用于香豆素的侧链双键,然后是呋喃或吡喃环上的双键,最后在剧烈条件下才能作用在α-吡喃酮环上的双键。呋喃或吡喃香豆素在控制条件下被臭氧氧化的产物都是甲酰香豆素,其中线型结构的甲酰基在C6位上,角型结构的甲酰基在C8位上。若进一步氧化时,α-吡喃酮环也破裂而生成二元醛衍生物。

4.过氧化氢呋喃香豆素类呋喃环上C2'和C3'未被取代时,用碱性过氧化氢氧化,可生成2,3-呋喃二羧

中药化学_中药化学 -提取分离

游离香豆素多具有亲脂性,而香豆素苷类因极性增大而具亲水性,由此可选择合适的溶剂进行提取。常用的提取分离方法有:

系统溶剂法

香豆素类成分的极性不同,各种溶剂都有提出该成分的可能,当利用极性由小到大的溶剂顺次萃取时,各萃取液浓缩后都有可能获得结晶,再结合其他分离方法进行分离。[未知结构的香豆素类化合物提取流程]

碱溶酸沉法

香豆素类多呈中性或弱酸性,在提取时常有杂质伴随,分离这些杂质可以利用香豆素内酯的性质,即香豆素可被热的稀碱液所皂化溶解,加酸酸化后可降低在水中的溶解度,可析出沉淀或被乙醚溶解而与杂质分离。[流程]

利用此法时要注意某些对酸碱敏感以及在碱液中分解、在酸液中难于环合的香豆素类成分均不可用本法。

水蒸汽蒸馏法

小分子的香豆素因具有挥发性,可用水蒸汽蒸馏法进行提取,提取液经适当浓缩后可析出香豆素结晶。本法提取方法简便,纯度也较高。

色谱分离法

结构相近的香豆素化合物,常借助色谱法进行分离。柱色谱分离中多采用硅胶、中性或酸性氧化铝等吸附剂,但慎用碱性氧化铝,否则会使香豆素结构发生变化。香豆素苷分离还可用活性炭硅藻土混合物进行分离,此外还可选用纤维素、葡聚糖凝胶及制备液相进行分离。

中药化学_中药化学 -检识方法

荧光

香豆素母体本身无荧光,而羟基香豆素在紫外灯下大多能显出蓝色荧光,在碱溶液中荧光大都增强,可以辨认。

香豆素类荧光的有无或强弱与分子中取代基的种类和位置有一定的关系,但荧光与结构之间的关系尚不太清楚

显色反应

香豆素分子中某些基团所给出的颜色反应可为鉴别香豆素类提供一定的参考。

1.异羟肟酸铁反应

这是由香豆素的内酯结构所发生的显色反应,在碱性条件下,内酯开环,与盐酸羟胺中的羟基缩合生成异羟肟酸,然后在酸性条件下再与三价铁盐络合而显红色。

2.酚羟基反应

具有酚羟基取代的香豆素类在水溶液中可与三氯化铁试剂络合而产生不同的颜色,可以判断羟基的有无。

重氮化试剂也可用于酚羟基的检查,若酚羟基的邻对位无取代时,可与重氮化试剂生成红色至紫红色的偶氮染料。

3.Gibb's反应

Gibb's试剂为2,6-二氯(溴)苯醌氯亚胺,它在弱碱性(pH9.4)条件下可与酚羟基对位的活泼氢缩合,生成蓝色的化合物。

该反应可判断香豆素分子中C6位是否有取代基存在。由于香豆素分子在碱性条件下内酯环被水解后所生成的酚羟基,如果其对位(即C6位)无取代基存在,可与Gibb's试剂反应产生蓝色。若C6位有取代,则Gibb's反应为负反应。

4.Emerson反应

与Gibb's反应一样,Emerson反应也是用以判断酚羟基对位有无取代的,在香豆素中用以判断C6位有无取代基存在。

Emerson试剂由4-氨基安替比林和铁氰化钾所组成,与酚羟基对位的活泼氢反应生成红色。

色谱检识

1.纸色谱

由于香豆素分子中多含有酚羟基显弱酸性,故其在进行纸色谱时,在碱性溶剂系统中的Rf值相对较大,在中性溶剂系统中则易产生拖尾现象。

常用的溶剂系统为含水有机溶剂系统,色谱后的滤纸可先在紫外灯下观察香豆素特有的荧光,再喷以10%氢氧化钾醇溶液或20%SbCl3氯仿溶液显色。

2.薄层色谱

香豆素化合物多具有酚羟基结构,在薄层色谱中多选硅胶作吸附剂,并用一定pH的缓冲溶液处理,可以得到较好的分离效果。酸性氧化铝也可选作吸附剂用。展开后的斑点除在紫外灯下观察荧光外,还可喷三氯化锑等显色剂

中药化学_中药化学 -结构测定

紫外光谱(UV)

未取代的香豆素可在λmax274nm(logε4.03)和311nm(logε3.72)有两个吸收峰,分别为苯环和α-吡喃酮结构所引起。取代基的导入常引起吸收峰位置的变化。一般烷基取代影响很小,而羟基导入常使吸收峰红移。其峰位常随测试溶液的酸碱性而变化。

红外光谱(IR)

香豆素类成分属于苯骈α-吡喃酮,因此在红外光谱中应有α-吡喃酮的吸收峰1745~1715cm-1及芳环共轭双键的吸收峰1645~1625cm-1特征,如果有羟基取代,还可有3600~3200cm-1的羟基特征吸收峰,另外还可见到C=C的骨架振动。

核磁共振谱

1.氢谱(1H-NMR)

香豆素的环上质子由于受内酯环中羰基的吸电子共轭效应影响,可使H3、H6、H8的信号出现在较高磁场,而H4、H5、H7等质子信号出现在较低磁场。C3、C4未取代的香豆素,其H3和H4信号分别以双重峰出现在δ6.1~6.3ppm和δ7.6~8.1ppm处(J=7~9Hz)。[香豆素类化合物的NMR信号]

2.碳谱(C13-NMR)

香豆素母核9个碳原子的化学位移如下:

碳原子C2C3C4C5C6C7C8C9C10

δ(×10-6)160.4116.4143.6128.1124.4131.8116.4153.9118.8

由表所见,C2属羰基碳,处于最低场,一般在159~162ppm;C9由于受吡喃环中氧原子的影响,化学位移也处于较低的磁场范围,一般在149~155ppm,取代基的存在对香豆素母核C原子的化学位移产生较大影响。当成苷时,香豆素的α-碳原子向高场位移,而β-碳向低场位移。

质谱(MS)

香豆素类化合物的基本质谱特征是连续失去CO,而形成[M-CO]+及[M-2CO]+的碎片峰,其基本碎片受取代基影响,与取代基种类与数目有关。

1.简单香豆素香豆素母核有强的分子离子峰,基峰是[M-CO]+的苯骈呋喃离子。由于环中还含有氧,它还可失去1分子CO,形成[M-2CO]+峰,并再进一步失去氢而形成m/z89峰。

2.呋喃香豆素与简单香豆素的质谱特征相类似,呋喃香豆素也先失去CO,形成苯骈呋喃离子,再继续失去CO。

3.吡喃香豆素这类香豆素由于分子中具有偕二甲基结构,可先失去甲基,再失去CO

中药化学_中药化学 -含香豆素中药实例

秦皮秦皮为常用中药,具有清热燥湿、清肝明目、止痢等功效,用于痢疾、泄泻、赤白带下、目赤肿痛等症。其有效成分为香豆素类,其中七叶内酯和七叶苷是抗痢疾杆菌的有效成分。由于主含香豆素,对药用秦皮的鉴别,除形态鉴别外,其水浸出液在紫外灯下特有的蓝色荧光也是重要的鉴别依据。[七叶内酯和七叶苷的提取分离方法]

白芷白芷具有散风除湿、通窍止痛、消肿排脓之功效,用于感冒头痛、鼻塞、疮疡肿痛等症。主要含有香豆素和挥发油,多为呋喃香豆素,能代表疗效的主要有氧化前胡内酯、川白芷内酯、当归白芷内酯等。

前胡 前胡具有散风、清热、降气化痰功效,用于风热咳嗽痰多等症,主要含有香豆素类成分,还含有少量皂苷、四环三萜及挥发油等。已从白花前胡中分离的香豆素有20多种,大多为7,8-二氢吡喃香豆素,少数为呋喃香豆素及简单香豆素。从紫花前胡中已分离到10多种香豆素,多为直型二氢吡喃或呋喃香豆素,还有其葡萄糖双糖苷类。

独活独活具有祛风除湿、通痹止痛之功效,用于风寒湿痹、腰膝疼痛等症。其主要成分为香豆素类,其中蛇床子内酯为主要成分,此外还有多种呋喃香豆素化合物。

中药化学_中药化学 -木脂素

中药化学_中药化学 -定义

木脂素是一类由两分子苯丙素衍生物(即C6-C3单体)聚合而成的天然化合物,多数呈游离状态,少数与糖结合成苷而存在于植物的木部和树脂中,故而得名。组成木脂素的单体有桂皮酸、桂皮醇、丙烯苯、烯丙苯等。它们可脱氢,形成不同的游离基,各游离基相互缩合,即形成各种不同类型的木脂素,结合位置多在β位结合,也有在其他位置结合的。

中药化学_中药化学 -结构与分类

分类依据:按木脂素的基本碳架和缩合情况进行分类。简单木脂素[基本碳架]

单环氧木脂素

两分子C6-C3单元,除8-8′相连外,还有7-0-7′,9-0-9′,7-0-9′等形成的环氧结构(形成呋喃或四氢呋喃环)。

其代表物有毕澄茄脂素。

木脂内酯

木脂内酯是由单环氧木脂素中的四氢呋喃环氧化成内酯环,它常与其去氢化合物共存于同一植物中。[结构式]

例如牛蒡子中的牛蒡子苷和牛蒡子苷元即属于木脂内酯。

环木脂素

由简单木脂素环合而成的环木脂素。[结构式]

其代表物为异紫杉脂素。

环木脂内酯

由环木脂素C9-C9′间环合成内酯环即是环木脂内酯。[鬼臼毒脂素]

双环氧木脂素

这是由两分子苯丙素侧链相互连接形成两个环氧结构的一类木脂素,天然存在的双环氧木脂素结构中都具有顺式连接的双骈四氢呋喃环。[常见的4种光学异构体]

连翘中的连翘脂素及连翘苷都是双环氧木脂素。

联苯环辛烯型木脂素

这类木脂素的结构中既有联苯的结构,又具有联苯与侧链环合成的八元环结构,五味子中的木脂素即属于此类。[联苯环辛烯型]

新木脂素

这类木脂素中两个苯丙素连接的位置常常是由苯环与侧链相连接,或者通过氧键连接,其侧链γ-碳原子多为未氧化型。[厚朴酚][和厚朴酚]

中药化学_中药化学 -理化性质

性状及溶解度

1.性状

多数为无色结晶,一般无挥发性,不能随水蒸气蒸馏,只有少数木脂素在常压下能因加热而升华。

2.溶解度游离的木脂素是亲脂性的,一般难溶于水,易溶于亲脂性有机溶剂和乙醇中。

具有酚羟基的木脂素还可溶于碱性水溶液中。木脂素与糖结合成苷时则亲水性增加,对水的溶解性也增大。

光学活性

木脂素分子中常具有多个手性碳原子或手性中心结构,所以大部分都有光学活性。木脂素的生理活性常与手性碳的构型有关,因此在提取过程中应注意操作条件,以避免提取的成分发生结构改变。

酸碱异构化作用

许多木脂素类成分,由于饱和的环状结构部分可能有立体异构存在,在受到酸碱作用后,很容易发生异构化转变成立体异构体。此外双环氧木脂素类常具有对称结构,在酸的作用下,呋喃环上的氧原子与苄基碳原子之间的键易于开裂,在重新闭环时构型即发生了变化。某些木脂素类遇到矿酸后还能引起结构的重排。

功能团反应

木脂素分子中常有醇羟基、酚羟基、甲氧基、亚甲二氧基、羧基及内酯等基团,因而也具有这些功能团的性质和反应。三氯化铁或重氮化试剂可用于酚羟基的检查,Labat试剂(没食子酸浓硫酸试剂)或Ecgrine试剂(变色酸浓硫酸试剂)可用于亚甲二氧基的检查。

中药化学_中药化学 -提取分离

提取

游离的木脂素是亲脂性的,能溶于乙醚等低极性溶剂,可用低极性有机溶剂直接提取,或用乙醇(或丙酮)提取,提取液浓缩后,用石油醚或乙醚溶解,经过多次溶出,即可得到纯品。[注意事项]

木脂素苷亲水性强,可以按苷类的提取方法进行提取,由于苷元分子相对较大,应采用中低极性的溶剂。具内酯结构的木脂素也可利用其溶于碱液的性质,而与其他非皂化的亲脂性成分分离,但要注意木脂素的异构化,尤其不适用于有旋光活性的木脂素。

分离

木脂素的分离可因被提取的木脂素的性质不同而采用溶剂萃取法、分级沉淀法、重结晶等方法,进一步分离还需要依靠色谱分离法,吸附柱色谱及分配柱色谱在木脂素的分离中都有广泛的应用。

色谱检识

木脂素类成分一般具有较强的亲脂性,在色谱检识中多采用吸附色谱法可获得较好的分离效果。

常用的展开剂:常用硅胶薄层色谱,展开剂一般以亲脂性的溶剂如苯、氯仿、氯仿-甲醇(9:1)、氯仿-二氯甲烷(1:1)、氯仿-乙酸乙酯(9:1)和乙酸乙酯-甲醇(95:5)等系统。

常用的显色剂:

1.茴香醛浓硫酸试剂110℃加热5min。

2.5%或10%磷钼酸乙醇溶液120℃加热至斑点明显出现。

3.10%硫酸110℃加热5min。

4.三氯化锑试剂100℃加热10min,在紫外光下观察。

5.碘蒸气熏后观察应呈黄棕色或置紫外灯下观察荧光

中药化学_中药化学 -含木脂素的中药实例

连翘连翘具有清热解毒、消毒散结之功效,用于痈肿疮毒、风热感冒、温病初起、高热烦渴等症。其主要成分为苯乙醇苷类、酚性成分和木脂素类,其中以连翘苷为主,其含量对不同基源植物都有所不同。[连翘叶中提取分离连翘苷的工艺]

牛蒡子牛蒡子具有疏散风热、宣肺透疹作用,用于风热感冒、咳嗽痰多、咽喉肿痛、斑疹不适等症。其主要成分为木脂素牛蒡子苷及其苷元牛蒡子素。[牛蒡子苷的提取工艺]

细辛细辛具有祛风散寒、通窍止痛、温肺化饮的功效,用于风寒感冒、头痛鼻塞、痰饮咳嗽等症,其主要成分为挥发油和木脂素类,其中l-细辛脂素和l-芝麻脂素均属于双环氧木脂素类成分。[细辛提取分离工艺]

五味子五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心之功效,用于久嗽虚喘、敛肺止泻、梦遗滑精等症,其果实中主要含有机酸和木脂素类,其木脂素类主要有五味子素类、五味子醇类、五味子酯类等,母核均为联苯环辛烯型木脂素

中药化学_中药化学 -黄酮

含义及存在形式

经典的含义:基本母核为2-苯基色原酮的一类化合物,称为黄酮类化合物。当时,由于此类化合物为黄色,4位具有酮式羰基,故称黄酮类化合物。

现代的含义:凡两个苯环(A环、B环)通过三碳链相互联结而成的一类成分称为黄酮类化合物。此含义中包含的化合物有黄色的,也有淡黄色的、白色的。化学结构中有酮式羰基,也有无羰基的,苯环在2位的及苯环在3位的等等。从下面的分类中可看出。当然黄色的黄酮类化合物占绝大多数。

黄酮类化合物广泛存在于植物中,不少的常用中药中主要含有此类成分。大多与糖结合成苷(称为黄酮苷类),有的与葡萄糖醛酸结合成苷,如中药黄芩中的黄芩苷;有的以游离形式存在,即未与糖结合,称为游离黄酮或黄酮苷元,同一中药中可能同时存在游离黄酮及其苷,如中药黄芩中含有黄芩苷元(黄芩黄素5、6、7-三OH黄酮)也含有黄芩苷(5、6-二OH,7-O葡萄糖醛酸黄酮苷)。

黄酮类化合物的取代基有羟基、甲氧基、甲基、亚甲二氧基(-O-CH2-O-)异戊烯基等。

黄酮苷类可有单糖苷、双糖苷和叁糖苷。有的结构更为复杂,也有以碳苷形式存在,如中药葛根中的葛根素、从银杏叶中得到的桂皮酰衍生物,如山柰素-3-鼠李糖-2-(6-对羟基-反式-桂皮酰)-葡萄糖苷。(山柰素为3、5、7、4’-四OH黄酮)等。

分类

根据A环与B环中间三碳链的氧化程度(C3位是否有OH,C4位是否有C=O,C2与C3是否为双键等),B环联接位置(2或3位)以及C环是否构成环状结构等特点,可将黄酮类化合物分很多小类。

黄酮类化合物苷元的主要结构类型

黄酮二氢查耳酮

黄酮醇花色素

二氢黄酮黄烷-3-醇

二氢黄酮醇黄烷-3,4-二醇

异黄酮双苯吡酮(酮)

二氢异黄酮

噢(橙酮)

查耳酮

黄酮类化合物的性状

形态

黄酮类化合物多为结晶性固体,少数(如黄酮苷类)为无定形粉末。

颜色

一般说来,黄酮、黄酮醇及其苷类多呈灰黄色至黄色,查耳酮为黄至橙黄色,而二氢黄酮、二氢黄酮醇、异黄酮类,因在分子结构中不存在交叉共轭体系,故不呈黄色,几乎为无色。如在黄酮、黄酮醇分子中,尤其在7-位或4′-位引入―OH及―OCH3等供电子基后,产生ρ-π共轭,促进电子重排,使共轭系统延长,化合物颜色加深。但―OH、―OCH3引入分子结构中其他位置,则对颜色影响较小。

[黄酮、黄酮醇分子的结构互变]

如果C2、C3间的双键被氢化,则交叉共轭体系和加合关系中断,故二氢黄酮和二氢黄酮醇几乎无色。异黄酮共轭很少,仅显微黄色。

花色素所显的颜色,随pH不同而改变,一般pH8.5显蓝色,pH不同可能促进结构产生可逆变化。

旋光性

二氢黄酮、二氢黄酮醇、黄烷醇、二氢异黄酮及其衍生物、紫檀素、鱼藤酮由于分子内含有不对称碳原子,因此具有旋光性。其余黄酮苷元,无旋光性。黄酮苷类由于在结构中引入了糖的分子,故均有旋光性,且多为左旋。

酸碱性

黄酮类化合物因分子中具有酚羟基,故显酸性,可溶于碱性水溶液、吡啶中。其酸性强弱与酚羟基数目的多少和位置有关。例如黄酮的酚羟基酸性由强到弱顺序是:

7,4′-=OH>7-或4′-OH>一般酚羟基>5-OH

7-和4′-位有酚羟基者,在ρ-π共轭效应的影响下,使酸性增强而溶于碳酸氢钠水溶液。7-或4′-位上有酚羟基者,只溶于碳酸钠水溶液,不溶于碳酸氢钠水溶液。具有一般酚羟基者只溶于氢氧化钠水溶液。仅有5-位酚羟基者,因可与C4=O形成分子内氢键,故酸性最弱,因此,可用pH梯度法来分离黄酮类化合物。

黄酮类化合物分子中γ-吡喃酮环上的1-位氧原子,因有未共用电子对,故表现出微弱的碱性(全甲基化的多羟基黄酮类化合物碱性较强),可与强无机酸,如浓硫酸、盐酸等生成盐,该盐极不稳定,加水后即分解。

黄酮类化合物溶于浓硫酸中生成的盐,常常表现出特殊的颜色,可用于鉴别被试成分所属的类型。

溶解性

黄酮类化合物的溶解度因结构不同而有很大差异。

1.一般黄酮苷元难溶或不溶于水,易溶于甲醇、乙醇、氯仿、乙醚等有机溶剂及稀碱液中。其中黄酮、黄酮醇、查耳酮等为平面型分子,因堆砌紧密,分子间引力较大,故难溶于水。而二氢黄酮及二氢黄酮醇等,因系非平面型分子[如图],故排列不紧密,分子间引力降低,有利于水分子进入,因而在水中溶解度稍大。

异黄酮类化合物亲水性比平面性分子增加。花色素类亲水性较强,虽然它们也属于平面型结构,但因以离子形式存在,具有盐的通性,故水溶性较大。

2.黄酮类化合物多是多羟基化合物,一般不溶于石油醚中,故可与亲脂性杂质分开。

3.黄酮类化合物的羟基被糖苷化后,水溶性增加,脂溶性降低,一般易溶于热水、甲醇、乙醇、吡啶及稀碱溶液中,而难溶于苯、乙醚、氯仿、石油醚等有机溶剂中。

苷分子中糖基的数目多少和结合的位置,对溶解度亦有一定的影响。一般多糖苷比单糖苷水溶性大;3-羟基苷比相应的7-羟基苷水溶性大。

中药化学_中药化学 -黄酮类成分的提取和分离

提取方法

黄酮类化合物的提取,主要是根据被提取物的性质及伴存的杂质来选择适合的提取溶剂,苷类和极性较大的苷元,一般可用乙酸乙酯、丙酮、乙醇、甲醇、水或某些极性较大的混合溶剂[例如甲醇-水(1:1)]进行提取。大多的苷元宜用极性较小的溶剂,如乙醚、氯仿、乙酸乙酯等来提取,多甲氧基黄酮类苷元,甚至可用苯来提取

乙醇或甲醇提取

乙醇或甲醇是最常用的黄酮类化合物提取溶剂,高浓度的醇(如90%~95%)适宜于提取苷元。60%左右浓度的醇适宜于提取苷类。提取的次数一般是2~4次,可用加热抽提法或冷浸法。如银杏黄酮苷可用65%乙醇回流提取

热水提取法热水仅限于提取苷类,例如自槐花米中提取芦丁。由于热水提取出的杂质较多,故不常使用。

碱性水或碱性稀醇提取

由于黄酮类成分大多具有酚羟基,因此可用碱性水或碱性稀醇(如50%的乙醇)浸出,浸出液经酸化后可析出黄酮类化合物。稀氢氧化钠水溶液浸出能力较大,但浸出杂质较多,如将其浸出液酸化,迅速滤去(如在半小时内滤去)先析出沉淀物(多半是杂质),滤液中再析出的沉淀物可能是较纯的黄酮类化合物。[石灰水的优点][石灰水的缺点]5%氢氧化钠稀乙醇液浸出效果好,但浸出液酸化后,析出的黄酮类化合物在稀醇中有一定的溶解度,降低了产品收得率。用碱性溶剂提取时,所用的碱浓度不宜过高,以免在强碱下加热时破坏黄酮类化合物母核。当有邻二酚羟基时,可加硼酸保护。

系统溶剂提取法用极性由小到大的溶剂依次提取。例如先用石油醚或己烷脱脂,然后用苯提取多甲氧基黄酮或含异戊烯基、甲基的黄酮。氯仿、乙醚、乙酸乙酯可以提取出大多数游离的黄酮类化合物。丙酮、乙醇、甲醇、甲醇-水(1:1)可以提取出多羟基黄酮、双黄酮、查耳酮、噢

爱华网

爱华网