男风(nan feng)指同性恋现象或同性恋活动。在中国文学的巅峰之作《红楼梦》里,曹雪芹不但描写了宝玉和秦钟的恋情,而且宝玉和蒋玉涵的同性恋导致了他和封建秩序的第一次正面冲突"宝玉挨打",书中的"众学童闹学","薛蟠挨打","贾链狎男宠","贾珍嫖象姑"等情节也从侧面反映出当时男风的普遍。但是男风的盛行直接引发了清朝反同性恋法规的出台,导致了持续百年的中国社会的恐同情绪。

男风_男风 -简介

男风(nanfeng)指同性恋现象或同性恋活动。

在中国文学的巅峰之作《红楼梦》里,曹雪芹不但描写了宝玉和秦钟的恋情,而且宝玉和蒋玉涵的同性恋导致了他和封建秩序的第一次正面冲突"宝玉挨打",书中的"众学童闹学","薛蟠挨打","贾链狎男宠","贾珍嫖象姑"等情节也从侧面反映出当时男风的普遍。

但是男风的盛行直接引发了清朝反同性恋法规的出台,导致了持续百年的中国社会的恐同情绪。

古籍原文

《豆棚闲话》第十则:“刘公平素极好男风,那几个小子就是刘公的龙阳君。”

汉代之后,男风(男同性恋)时盛时衰。(缺资料)

(冯渊,葫芦案受害者)长到十八九岁上,酷爱男风,最厌女子。

《红楼梦》第四回“薄命女偏逢薄命郎,葫芦僧乱判葫芦案”

诗句

当时,男同性恋被称为“男风”或“南风”。在周朝的民间歌咏中就有不少赞美男子,歌咏男风的词句。例如,后人认为春秋时代存在着“郑声淫风”,清代的程廷祚就认为《郑风・子衿》一章就是描述两个男子相互爱恋的诗:

青青子衿,悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。

纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。

一日不见,如三月兮!

一日不见,如隔三月,可见这两男相悦已经热烈到了何等程度。此外,《山有扶苏》、《狡童》、《褰裳》、《扬之水》等章,都有“狡童”、“狂且”、“狂童”、“恣行”、“维予二人”之类的词句,这都是和男风有关系的。

春秋、战国时期

对于春秋、战国时期的男风,人们是有毁有誉的。例如孔子说:“不有祝之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。”(《论语・雍也第六》)。墨子说:“王公大人未知以尚贤使能为政,无故贫富。面目姣好则使之。夫无故富贵,面目姣好则使之,岂必智且慧哉?王公有所爱其色,故不能治百人者使处乎千人之官,不能治千人者使处乎万人之官。”(《墨子・尚贤》)看来他们对这股“乱风”是相当激愤的。

三国时

当然也有好的,三国时的阮籍在他的诗里对“安陵”、“龙阳”这些事情加以吟咏、赞美:

昔日繁华子,安陵与龙阳,夭夭桃李花,灼灼有辉光。悦泽若九春,磐析似

男风秋霜,流盼发姿媚,言笑吐芬芳;携手等欢爱,宿昔月衣裳,愿为双鸟飞,比翼共翱翔;丹青著明誓,永世不相忘。

――《咏怀诗・三》

清

清代词人陈维崧与歌僮徐紫云相恋,是中国古代著名的男男相恋的典故。紫云死后,陈作词悼念。

[摸鱼儿]

正轻阴来做寒食,落花飞絮时候。踏青对对嬉游侣,只我伤心偏有。休回首,新添得一堆黄土。垂杨后风吹雨溜。记月榭鸣筝,露桥吹笛,说着也眉皱。十年事,此意买丝难绣。愁容酒后微逗。从今怕到岐王宅,一任舞衣轻斗。君知否?三两日春衫,为汝重重啼透。多人瘦,定来岁今朝,纸钱挂处,颗颗长红豆。

男风_男风 -历史时期

春秋、战国时期

对于春秋、战国时期的男风,人们是有毁有誉的。例如孔子说:“不有祝之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。”(《论语・雍也第六》)。墨子说:“王公大人未知以尚贤使能为政,无故贫富。面目姣好则使之。夫无故富贵,面目姣好则使之,岂必智且慧哉?王公有所爱其色,故不能治百人者使处乎千人之官,不能治千人者使处乎万人之官。”(《墨子・尚贤》)看来他们对这股“乱风”是相当激愤的。

三国时

当然也有好的,三国时的阮籍在他的诗里对“安陵”、“龙阳”这些事情加以吟咏、赞美:

昔日繁华子,安陵与龙阳,夭夭桃李花,灼灼有辉光。悦泽若九春,磐析似秋霜,流盼发姿媚,言笑吐芬芳;携手等欢爱,宿昔月衣裳,愿为双鸟飞,比翼共翱翔;丹青著明誓,永世不相忘。

――《咏怀诗・三》

清

清代词人陈维崧与歌僮徐紫云相恋,是中国古代著名的男男相恋的典故。紫云死后,陈作词悼念。

[摸鱼儿]

正轻阴来做寒食,落花飞絮时候。踏青对对嬉游侣,只我伤心偏有。休回首,新添得一堆黄土。垂杨后风吹雨溜。记月榭鸣筝,露桥吹笛,说着也眉皱。十年事,此意买丝难绣。愁容酒后微逗。从今怕到岐王宅,一任舞衣轻斗。君知否?三两日春衫,为汝重重啼透。多人瘦,定来岁今朝,纸钱挂处,颗颗长红豆。

男风_男风 -相关书籍

《绣榻野史》【明】情颠主人

明末三大男色经典《龙阳逸史》【明】醉竹居士

《弁而钗》【明】醉西湖新月主人

《宜香春质》【明】醉西湖新月主人

《暧昧的历程――中国古代同性恋史》中州古籍出版社张在舟著

《品花宝鉴》【清】陈森

男风_男风 -中国男风史

同性恋最早可追溯到中华文明的始祖黄帝。清代文人纪晓岚在《阅微草堂笔记》中称"杂说娈童(男同性恋)始黄帝".当然这种说法的依据只是民间传说,而中国同性恋最早的史料记载则来自商朝。《商书・伊训》中谈到"三风十衍",书中提到这不好的"三风","卿士有一于身,家必丧,邦君有一于身,国必亡".三风之一的"乱风"的"一衍"就是"比玩童",也就是今天所说的同性恋。虽然同性恋在今日尚存的最早记载中以"乱风"这样的受贬面目出现,但这毕竟揭示了同性恋行为在三千年前就已在中国出现,而且其影响之大可列为一"风".

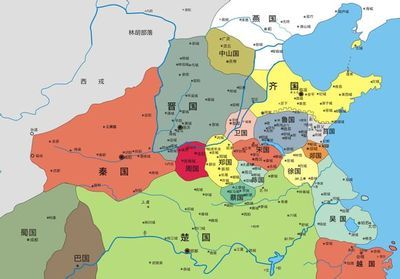

在商代之后,同性恋一直没有从中华文化中消失。到了春秋战国时代,同性恋交往更趋活跃,受卫灵公宠幸的弥子瑕和魏王宠儿龙阳君分别让同性恋有了"余桃"和"龙阳"的称呼。当时最有影响,最有成就的同性恋者首推楚国伟大诗人屈原,在他的《离骚》《思美人》等诸多作品中,都流露出诗人对楚怀王的恋情(详见《桃红满天下》第13期)。

到了强盛的汉代,帝王将相的同性恋活动屡见史书。据《史记》《汉书》记载,前汉皇帝几乎个个都有同性情人。汉代著名人物如汉武帝、汉文帝、大将军卫青和霍去病等,都有过同性恋经历。汉哀帝不忍推醒在他衣袖上熟睡的男宠董贤,起身时割断了衣袖,"断袖之交"从此成了同性相恋的佳话。

汉代之后,男风(男同性恋)时盛时衰。在这段漫长的历史中,中国的男性在履行成家立业,传接香火的责任之后,周围人对他们的同性恋情往往宽而待之。值得注意的是,中国古代对同性恋所持的态度至多是中性的,也就是不褒不贬,历史记载中没有对同性恋进行颂扬。而同性恋关系多以享乐和猎色为特点,从来不对维系封建社会的家庭伦理构成任何挑战或威胁。

中国到了明朝万历年间(1573-1620),边界和平,工商业发达,从而滋长了浮华世风。据当时的记载,文人中科举之后马上纳妾,大兴土木建豪宅一时成风,盛宴歌舞,极尽奢侈铺张。江南地区,上及达官贵人,下至商贾文人,嫖娼成风,使娼妓业方兴未艾。与此同时,男妓卖淫的象姑馆也应运而生。明末学者沈德福认为,1429年宣德皇帝的禁娼令使部份官员转向年轻男性取乐。到了万历年,男娼业发展其势之盛,直逼他们的女性对手。玄德皇帝意欲重归道德的初衷不但没有实现,反而南辕北辄,适得其反。

明末的道德观念也冲破了"灭人欲,存天理"的宋儒理学的束缚,伸张自然情欲的主张开始萌芽。这种观念的代表是明朝哲学家王阳明(1472-1528),他崇尚个人表现和个性发展,而他的追随者随后发展了这种哲学。他们提出欲望和情感是人的本性,压抑使人无为,人应该表达和释放来自内心和本性的情欲。后来的一些清代文人认为,王阳明的纵欲哲学和与之相伴的享乐风气是明朝于1644年被覆灭的原因之一。

道德观念上的开放,导致了同性恋之风在明清两代的空前繁盛。今天的人们可以从那个时代留下来的文学遗产中窥见一斑。男色破财的故事出现在明代小说集《欢喜冤家》里,明代作家冯梦龙在《情史》里也毫不避讳地收录了同性爱情故事。在中国文学的巅峰之作《红楼梦》里,曹雪芹不但描写了宝玉和秦钟的恋情,而且宝玉和蒋玉涵的同性恋导致了他和封建秩序的第一次正面冲突"宝玉挨打",书中的"众学童闹学","薛蟠挨打","贾链狎男宠","贾珍嫖象姑"等情节也从侧面反映出当时男风的普遍。清朝乾隆年间的学者袁枚的《子不语》中有大量的同性恋故事,而袁枚本人与吴下秀才郭淳之间就有一段同性恋情。著名诗人兼书画家郑板桥在他的《板桥自叙》中公开承认自己是同性恋:"余好色,尤喜余桃口齿,椒风弄儿之戏。"而他的一系列诗,包括《秋夜怀友》、《板桥竹枝词》等都对同性恋心里有生动刻划。清代同性恋文学中最令人瞩目的是一批专门描写同性恋爱的小说的出现。《宜香春质》、《龙阳逸史》和《品花宝鉴》等作品的出现无疑反映了当时的同性恋风气之兴盛已达到了前所未有的程度。但是男风的盛行直接引发了清朝反同性恋法规的出台,导致了持续百年的中国社会的恐同情绪。

1644年满人进京,中国正式改朝换代。当时的中国是一个因为连年战乱而千疮百孔的国家,由于刚经历亡国的羞辱,全国民心涣散,匪患四起,清朝的统治者意识到重整意识形态和重建民族自信心的重要性,意识到必须拢络文化阶层,以重新建立起国家官僚体制。对中华文化十分精通的清朝统治者此时选择了孔孟之道作为新王朝的意识形态,以达到上述目的。

孔孟之道讲求社会秩序,各人守其本份,"三纲五常","父父子子,君君臣臣".孔孟之道本身主张维持礼教的办法应该是"正名"和"教化",但是中国尊孔的历史表明,光靠教化是不够的,国家还必须同时对违者进行处罚,教罚并举才能有效维持礼教。清朝在建朝初就意识到了这一点,他们在中国重建礼教时,特别重视法律和法令的作用。一个很突出的例子是1646年的法令规定,在定强奸罪时必须提供严格的证据,这条法令意在强调"贞操观",其目的一是推行孔孟之道,二是拢络明末保守派儒家学者,求得他们对新王朝的支持。

到了康熙年,清朝已成功地实现了国泰民安,满清政府已经站稳了脚根。雍正皇帝登基后,开展了野心勃勃的巩固满人统治的计划。他一方面减轻人民的税收负担,推行廉政,另一方面对社会的不稳定因素进行坚决镇压。为了控制知识分子的思想,他大兴"文字狱",严惩有异己倾向的文人,而且实行株连,处刑严酷。"文字狱"有效地压制了知识分子对现状与国家政策的批评,但同时又不妨碍推行孔孟正统礼教。

传统礼教主张"正名",强调严格的社会秩序,女性守妇道,男性坚守父亲和丈夫的职责,而同性恋直接相悖于这些信条。如果同性恋在社会文化中得到足够的反映,统治者也许不会去注意,或者睁一只眼闭一只眼,不至于大动手脚。但当时男风鼎盛,同性恋在文学作品或文人手记中以前所未有的势头出现,导致了满清统治者对同性恋的关注,使之成了"社会问题".雍正死后,年幼的乾隆皇帝继位不久的1740年,延袭雍正加强礼教的精神,中国有史以来第一部明确反鸡奸的法令出台。该法令将成年人出于自愿的鸡奸行为刑事化,这是清朝严格加强传统性别角色观念的一系列措施之一。法令出台后的落实程度如何,对男同性恋的控制有何效用,史料上没有记载。但这条法令在中国历史上首次将同性恋行为社会化──同性恋不再是个人私事,它被当作一种"社会危害"受到了法律的干预。西方的基督教和中国的礼教在镇压同性恋方面,终于殊途同归。

中国走过康乾盛世之后,经历了中华民族有文明史以来最惨的衰败。在外强入侵,连年战乱,国家重建等中华民族生死存亡的关键阶段,国家对占人口少数的同性恋者的压制却总没有被忘记。用中国著名精神卫生专家贾谊诚先生的话说,"在国民党的《六法全书》对同性恋,鸡奸等性行为以‘伤害风化罪’论处。1949年中华人民共和国成立后……还对同性恋,鸡奸等性行为以‘流氓罪’论处".与此同时,有关同性恋的任何公开讨论在几百年内都被列为禁忌,同性恋者只能在自发形成的公厕和公园等地的"渔场"相互结识。压制的结果是,到了改革开放之后,当同性恋议题重新浮出水面时,忽而成了"西方腐朽思想的影响"和"精神污染",而对同性恋的不宽容态度则被称为"中国特色".但事实并非如此,同性恋与中国历史共同生存了千年,而对同性恋的压制仅有两百多年的历史。

中国千年的历史为同性恋作为一个文化和一个族群应如何生存和发展提供了宝贵的经验和教训,我们应以史为鉴,避免同性恋在中国近代的厄运重演。中国的传统礼教是不利于同性恋的,但中国同性恋靠依附主流婚姻制度而得以生存。"不孝有三,无后为大",中国古代的同性恋者都要有传统家庭,转接香火,男子必须结婚生子,在完成这一任务之后,同性恋的男子好男风就没有什么约束了。古代中国婚姻的基本意义在于经济联盟,一个家庭同舟共济与天灾人祸斗争,由于死亡率高,确保种族繁衍和家庭稳固是当时的第一需要。因此在联姻时,变数太多的感情因素一直不被首先考虑。但是组建家庭时无视个人感情也对社会稳定不利,中国古代以纳妾和男风为婚姻制度的补充,满足主男感情或情欲上的需求(不要忘记,中国古代文化本身就是大男子主义的文化)。中国的传统礼教因为适应了中国当时的国情,使中华文明的强盛持续了千年,而中国同性恋者的务实态度,让自身生存千年,没有招致象在其它文化中所遭遇的杀身之祸。

从同性恋的角度看,同性恋在明末清初的由盛转衰体现出以下特点。第一,同性恋在婚姻制度中的地位并没有因为男风的盛行而发生任何改变。男风以迷恋年轻男色为核心,享乐性和短暂性是其特点。同性恋盛行百年,却没有形成一个社会力量,或形成以同性联姻为主的家庭模式,也没有出现一套让同性恋关系渡过生老病死,天灾人祸的机制。所以即使参与的人数不少,但与异性婚姻相比,同性恋仍然脆弱无比。第二,男风依附享乐主义而旺,但同性恋没有及时与享乐主义脱钩,为以后的衰落埋下了祸根。追求个性解放和情感宣泄的享乐主义是诱人的,但我们不能忽视其不切实际的理想主义色彩。原因很简单,人的欲望是无止境的,而享乐不仅需要有物质基础,而且消耗精力。明末的享乐主义助长了腐败,加强了剥削,所以之后的保守派儒家学者将明朝的灭亡归罪于享乐主义是有一定道理的。享乐主义在现实的生活面前有着致命的弱点,当同性恋随着个性解放的享乐主义兴盛之后,没有与之脱离而形成自己的一套行为规范,享乐主义的膨胀导致王朝覆灭,与之共生的同性恋也免不了受到清算。第三,光是规模上的扩大,人数上的增加,而缺乏自强机制,同性恋往往成为社会运动的牺牲品。正如鲁迅先生所说的那样,一个狮子肥壮倒也无妨,但一头羊肥壮起来,可不是件好事。同性恋没有克服自身致命弱点的时候,男风兴盛,招引了统治者的注意,使自身成为一个"社会问题".相比之下,古希腊的斯巴达同性情人军团在保家卫国方面创下了丰功伟绩,在这种环境下,同性恋受到社会的宽待以至赞美,可谓实至名归。

从文明发展上看,同性恋在中国受到压制是中华民族百年悲剧的一部份。康乾盛世时,中国国力十分可观,但政府没有把注意力放到对外交流,学习别国的先进思想和科学技术上,而是故步自封,耗费大量的精力来维持过时的礼教,同性恋也成为他们政治短见的受害者。当政者失策而酿成的大祸泱及了整个中华民族,使中国一再落后于历史的前进车轮。类似于日本历史上的明治维新未能在华夏大地出现,洋炮轰鸣下姗姗来迟的戊戌变法也不幸胎死腹中(当时康有为提出的婚姻法包括同性婚姻合法化的内容)。五四运动提倡向西方学习,但同性恋研究方面却拾来了病态说的牙慧,而西方于五十年代兴起的同性恋正常性和健康性研究以及后来的平反政策,却因学术交流的中断而未能及时吸收,使同性恋至今在中国仍然被列为病态。与此同时,源于基督教文明的"同性恋恐惧症"也随之而来,正好与"三纲五常"合拍。于是乎,落后医学和过时道德对于同性恋的双重压制,而今却成了"中国特色".

一个没有信心的虚弱社会,总是首先想到控制民众的言行,包括控制他们的性行为。清朝立法禁止同性恋的举动,表明了统治者缺乏自信,也预示了以后的国势衰落。而当今改革开放后,中国重新认识同性恋的努力也表明了社会的进步。在敦促社会了解和理解同性恋的同时,作为同志的我们也应该学习和借鉴前人,在勇敢地追求爱情的同时,探索出一条能让同志生活方式长期生存的道路。

明代“男风”昌盛,很多帝王将相也有此雅兴。

明代的男风也是很盛的。男风、性小说、春宫画的流行,是明代性风尚三个最突出的方面。

一、帝王的男风

明代皇帝好男风的很多,和汉代有些相仿。其中明武宗朱厚照是很突出的一个。

他是一个荒淫无道的皇帝,对一切政务都没有兴趣,但对射箭、骑狩与曲乐十分喜欢,也懂梵文。他对一些年少英俊的官吏非常宠幸,有一次甚至在宫中封了120个青年作为他的“义子”,赐姓朱。他在南巡的时候,因为喜欢一个歌童,侍宦以为武宗要纳他入宫,于是将这个不幸的歌童阉了。

清代毛奇龄的《明武宗外记》有这么一段描述:宫中六局者,有尚寝者,司上寝处事,而文书房内官,每记上幸宿所在及所幸宫嫔年月,以俟稽考;上悉令除却省记注,掣去尚寝诸所司事,遂遍游宫中,日率小黄门为抵蹋

爱华网

爱华网