匡衡,字稚圭,西汉后期人,生卒年不详,西汉经学家,官至丞相,曾以“凿壁偷光”的苦读事迹名世,祖籍东海郡丞邑(今枣庄市峄城区),“至衡始迁居邹邑(今邹城市)羊下村”(据朱承命修《邹县志》)。其“父世农夫,至衡好学,家贫,庸作以供资用”,“匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之”(《西京杂记》)。这就是匡衡凿壁偷光的故事,两千年来盛传不衰。匡衡青少年时期除了“庸作以供资用”,把得到的报酬买书买笔等学习用具外,史籍还记载,他还经常到书简收藏者那里去劳作而不取报酬,只是将借书作为交换条件。正因匡衡孜孜以读,因而成为一代经学大师。

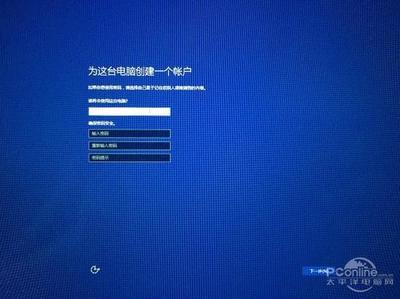

匡衡_匡衡 -个人简介

匡衡,字稚圭,西汉后期人,生卒年不详,西汉经学家,官至丞相,曾以“凿壁偷光”的苦读事迹名世,祖籍东海郡丞邑(今枣庄市峄城区),“至衡始迁居邹邑(今邹城市)羊下村”(据朱承命修《邹县志》)。

其“父世农夫,至衡好学,家贫,庸作以供资用”,“匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之”(《西京杂记》)。这就是匡衡凿壁偷光的故事,两千年来盛传不衰。匡衡青少年时期除了“庸作以供资用”,把得到的报酬买书买笔等学习用具外,史籍还记载,他还经常到书简收藏者那里去劳作而不取报酬,只是将借书作为交换条件。正因匡衡孜孜以读,因而成为一代经学大师。

匡衡学成后,非常喜欢探讨诗句的含义,因而,众儒生曾编出谚语:“无说诗,匡鼎来。匡说诗,解人颐。”当时大文人萧望之、梁贺曾与匡衡辩《诗》,匡衡谈吐有据,言语精美,深得萧、梁二人的赞赏。于是,萧望之亲自上奏折,请求任用。

起初,匡衡调补平原文学,因为政绩卓着,学者多有上书举荐,认为匡衡“经明不凡,当世少双”,乐陵侯史高更称他“才智有余,经学绝伦”(《汉书・匡衡传》)。汉元帝即位,赐衡为郎中,迁博士给事中。匡衡曾先后出任光禄大夫、太子少傅、光禄勋、御史大夫等职。汉元帝在位时,还曾让匡衡居于殿中为师,为朝内官员讲解《诗经》,不少县官也前往旁听。建昭三年(前36年),拜匡衡为丞相,封乐安侯,食邑600户。

初元二年(前47年),“有日蚀地震之变”,灾害严重,元帝深感震惊与忧虑,于是向群臣征询政治上的得失。时任“给事中”的匡衡纵观全局,经过深思熟虑,积极发表自己的见解。他呈递的《政治得失疏》说:“臣闻五帝不同礼,三王各异教,民俗殊务,所遇之时异也。”他针对当时存在的“吏民触法抵禁”、“贪财贱义”、“纲纪失序”等时弊提出了一系列的整治措施。诸如缩减宫廷开支、倡节俭、抑侈靡、建制度、立章程、近忠良、远佞臣、选人才、开言路等。匡衡极力主张“礼让为国”,并主张首先从君臣做起,如不然,则“朝有变色之言,则下有争斗之患;上有自专之士,则下有不让之人;上有克胜之佐,则下有伤害之心;上有好利之臣,则下有盗窃之民”(《汉书・匡衡传》)。要做到“民不争”、“下不暴”、“众相爱”,必须整顿吏治,“放郑卫,进雅颂,举异才,开直言,任温良之人,退苛薄之吏”。匡衡的奏疏切中时弊,因而深得元帝赞誉。

在他任朝臣期间,曾提出一系列兴利除弊的主张,他的“戒妃匹,劝经学威仪之则”的奏疏就有着较重的份量,为改善朝政发挥了积极作用。建始五年(前28年),匡衡封地乐安侯国与当地发生土地争端,有人告他在封邑(今安微省泗洪县西北)多占土地,又因儿子匡昌为越骑校尉,醉后杀人,系诏狱。匡衡惶惶之中请求辞职,后经皇帝允准,免其职。有人弹劾匡衡“专地盗土”,主要是指他的封邑土地丧失了界桩,后经丈量核实,比封赐之初多出400亩,当是侵占所致。皇帝念匡衡为朝廷旧臣,多所贡献,故将多出的土地依旧归其所有,以示安慰。

匡衡被免职后“终于家”。匡衡子匡咸也以经学入仕,“历九卿,家世多为博士者”(清康熙四十一年,朱承命修《邹县志》)。匡衡墓在今邹城市匡庄村东的高岭上,墓前有明代人书写的墓碑。

人物生平

汉元帝十分喜好儒术文辞,尤喜爱《诗经》,曾多次亲自听匡衡讲《诗经》,对匡衡的才学十分赞赏,因此任匡衡为御史大夫。建昭三年(公元前36年)丞相韦玄成病逝,匡衡又代为丞相,封乐安侯,辅佐皇帝,总理全国政务。匡衡可算是因明经而位极人臣的典型了。

匡衡

匡衡任职期间,多次上疏陈述自己对朝廷政策的意见,陈述治国之道并经常参与研究讨论国家大事,按照经典予以答对,言合法义,博得元帝信任。每当朝廷大臣讨论政务时,匡衡总是引《诗经》为据,认为“六经者,圣人所以统天地之心,着善恶之归,明吉凶之分,通人道之意,使不悖于其本性者也。故审六经之指,则人天之望可得而和,草木昆虫可得而育,此永永不易之道也。”匡衡的主张得到元帝及成帝的支持,这与从汉朝中期就开始兴起的独尊儒术,推重经学,微言大义的社会风尚是分不开的,实际是汉朝统治者用以统治人民的一种手段。

元帝后期时,宦官石显为中书令,他结党营私,把持朝政,怂恿元帝加重赋役,剥削人民,但因有皇帝的宠幸,没人敢触犯他。成帝即位后,匡衡便上疏弹劾石显,列举其以前所犯罪恶,并纠举他的党羽,这是匡衡所做的最后一件铲除奸佞,为汉朝廷尽忠的事情。不久,匡衡与同僚间渐有离隙,被人弹劾,贬为庶民,返回故里,不几年,病死于家乡。

元帝封其为安乐侯,其侯国食封土地本为三十一万亩,匡衡利用郡图之误,非法扩大食封土地四万多亩。成帝时,司隶校尉骏等告其“专地盗土”(指扩大国界),被免为庶人。

意外之举

匡衡勤奋好学,终凭一己之力,位极人臣,是标榜让青年人学习的楷模。孰料位高权重之后他也走上了贪赃枉法、徇私舞弊的路,外斥异己并对有污点的陈汤(其奏章中首现“犯我强汉者,虽远必诛”这句名言)以及众多功臣进行打压。

成名原因

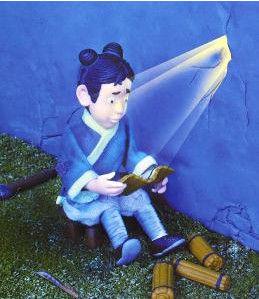

匡衡幼时好学,家贫夜晚没有灯烛,他就凿穿墙壁借邻居家的烛光苦读。

匡衡家穷买不起书。同乡有个富翁家中藏书很丰富。匡衡就去他家做工,却不收分文工钱。富翁感到很奇怪,问匡衡为什么?匡衡说:“我不想要工钱,只希望您能把家中的书都借给我读,我可就很心满意足了。”富翁听了,被他那种勤奋好学的精神所深深感动,就答应了他的请求。从此,匡衡就有了极好的读书机会。史书上说,匡衡精力充沛,超越常人,富翁家的丰富的藏书,加上匡衡本人的勤奋努力,终于把他造就成为一位知识学问渊博的学者。

汉元帝的时候,匡衡受推荐被朝廷任命为郎中,再升为博士,给事中。这时先后发生了日蚀和地震,汉元帝心中惶恐,怕是上天降下的灾殃警兆,就向大臣们咨询政治的得失。匡衡上奏,列举历史事实说明天象只是一种大自然的阴阳变化,祸福全在于人的作为,人类社会的风气,更在于朝廷的教化倡导和影响。因而皇上应当裁减宫廷的费用,亲近忠臣正人,疏远佞臣小人,选拔贤材,开放方路接纳忠谏,等等。汉元帝很赞赏匡衡的见识,提升他为光禄大夫、太子少傅。

汉元帝庞爱傅昭仪和她的儿子定陶王超过了皇后和太子。匡衡对此提出了恳切的规劝,透彻地剖析“正家而天下定”的道理,要防止招致国家的祸乱。匡衡在朝廷中参议大政,引经据典,阐明法理道义,很受赞赏,由此升任为光禄勋、御史大夫,后来又升来丞相,封为乐安侯。

汉元帝时,宦官中书令石显专权,排挤陷害贤良。匡衡也害怕他,不敢指摘。汉元帝去世之后,汉成帝即位,匡衡和御史大夫甄谭联手弹劾石显,揭露他和党羽的种种罪恶。石显和爪牙都受到应有的惩办。但朝中大臣也有人认为,匡衡身为辅政大臣,早年不及时参奏揭发,却阿谀曲从,没有尽到责任,对他提出弹劾。匡衡也自感惭愧,一再请求辞职,后来终于因多霸占封地的事被罢了官。

匡衡_匡衡 -凿壁偷光

原文

匡衡,字稚圭,匡衡勤学而无烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求直。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。 《西京杂记》

译文

匡衡,字稚圭,匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就把墙壁凿了一个洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家叫文不识的,是个有钱的人,家中有很多书。匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“主人,我想读遍你家所有的书。”主人听了,深为感叹,就把书借给他读。于是匡衡成了大学问家。

注释

而:却,但。(表转折)

凿壁偷光

逮:到,及。不逮,指烛光照不到。

穿壁:在墙上凿洞。

邑人:谓同县的人。古时“县”通称为“邑”。

乃:于是,就。

大姓:富户;大户人家。

文不识:姓文名不识。

与:帮助。

佣作:做雇工辛勤劳作。

偿:值,指报酬(回报)。

怪:感到奇怪。

资给:借给。

愿:希望。

遍读之:全部读他一遍。

遂:便。

成:成为,变成。

大学:大学问家。

直:通“值”,工钱。

为:给。

逮:到,及。

匡衡_匡衡 -典籍资料

相关典故

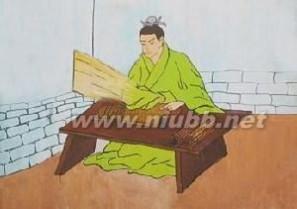

匡衡像

匡衡学习好,还很勤奋。西汉时候,有个农民的孩子,叫匡衡。他小时候很想读书,可是因为家里穷,没钱上学。后来,他跟一个亲戚学认字,才有了看书的能力。

匡衡买不起书,只好借书来读。那个时候,书是非常贵重的,有书的人不肯轻易借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看。

过了几年,匡衡长大了,成了家里的主要劳动力。他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看一点书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢?

有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他嚯地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。

匡衡就是这样刻苦学习,勤俭节约,后来成了一个很有学问的人。这个故事也就是人们传颂的凿壁偷光,又做凿壁借光。

汉书记载

卷八十一 匡张孔马传第五十一

匡衡字稚圭,东海承人也。父世农夫,至衡好学,家贫,庸作以供资用,尤精力过绝人。诸儒为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来;匡语《诗》,解人颐。”

衡射策甲科,以不应令除为太常掌故,调补平原文学。学者多上书荐衡经明,当世少双,令为文学就官京师;后进皆欲从衡平原,衡不宜在远方。事下太子太傅萧望之、少府梁丘贺问,衡对《诗》诸大义,其对深美。望之奏衡经学精习,说有师道,可观览。宣帝不甚用儒,遣衡归官。而皇太子见衡对,私善之。

会宣帝崩,元帝初即位,乐陵侯史高以外属为大司马车骑将军,领尚书事,前将军萧望之为副。望之名儒,有师傅旧恩,天子任之,多所贡荐。高充位而已,与望之有隙。长安令杨兴说高曰:“将军以亲戚辅政,贵重于天下无二,然众庶论议令问休誉不专在将军者何也?彼诚有所闻也。以将军之莫府,海内莫不

爱华网

爱华网