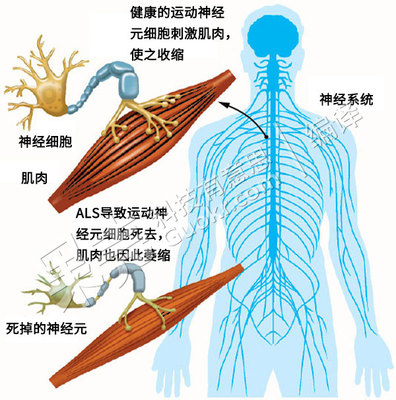

肌萎缩侧索硬化症(ALS)俗称“渐冻人症”,可累及上运动神经元(大脑、脑干、脊髓),或下运动神经元(颅神经核、脊髓前角细胞)。也叫运动神经元病(MND),法国又叫夏科(Charcot)病,而美国也称卢伽雷氏(Lou Gehrig)病。我国通常将肌萎缩侧索硬化和运动神经元病混用。多于30~50岁发病,以上肢周围性瘫痪,下肢中枢性瘫痪,上下运动神经元混合性、对称性损害为特点。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -历史

肌萎缩侧索硬化(amyotrophiclateralsclerosis,ALS)在早先时期与运动神经元疾病具有完全等同的含义特指先有下运动神经元损害之后又有上运动神经元损害的一个独立的疾病。但后来发现还有另外两种变异情况即病程中始终只累及上运动神经元或下运动神经元,前者称为原发性侧索硬化,后者称为脊髓性肌萎缩到目前为止有些文献仍沿用运动神经元病来专指肌萎缩侧索硬化。als病_肌萎缩侧索硬化症 -简述

肌萎缩侧索硬化症多数学者习惯根据上下运动神经元受累的不同组合将运动神经元病分为肌萎缩侧索硬化、原发性侧索硬化和脊髓性肌萎缩三种类型近年的研究提示肌萎缩侧索硬化与多种相关疾病有共同的病理基础这些疾病包括原发性侧索硬化、ALS-痴呆ALS-相关性额叶痴呆进行性脊髓性肌萎缩、多系统萎缩和lewy小体病病理检查发现这些疾病同样含有泛素阳性包涵体和透明团块包涵体只是损伤了不同的解剖部位而出现各种各样的临床组合。

美国报告ALS的发病率(每年新发病例)为2/10万~4/10万,患病率为4/10万~6/10万国内尚无确切的流行病学资料

ALS有家族性和散发性两种类型散发性以男性多见,男女之比约为1.5∶1~2∶1。中年后起病,多数患者为50~70岁平均发病年龄为55岁40岁以下发病也有报告20~30岁发病约占5%。

家族性ALS占5%~10%多为常染色体显性遗传男女发病率相等发病年龄较早平均为49岁。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -发病机制

肌萎缩侧索硬化症确切的发病机制至今尚未清楚。近年的研究主要集中在铜锌超氧歧化酶基因突变学说兴奋性氨基酸毒性学说、自身免疫学说和神经营养因子学说。

1、铜锌超氧歧化酶基因突变学说研究表明20%的家族性ALS有SODI(Cu/Zn过氧化物歧化酶)基因突变。该基因位于人类染色体21q22.1,其突变可致SODl活性丧失,使超氧化的解毒作用减弱致自由基过量积聚细胞损伤。一些散发性的ALS可能也存在2lq22位点的突变。

2、兴奋性氨基酸毒性学说兴奋性氨基酸包括谷氨酸天冬氨酸及其衍生物红藻氨酸(KA)、使君子氨酸(QA)、鹅膏氨酸(IA)和N-甲基d-天冬氨酸(NMDA)。兴奋性氨基酸的兴奋毒性可能参与LIS的发病谷氨酸与NMDA受体结合可致钙内流激活一系列蛋白酶和蛋白激酶,使蛋白质的分解和自由基的生成增加,脂质过氧化过程加强,神经元自行溶解此外过量钙还可激活核内切酶,使DNA裂解及核崩解。ALS的病变主要局限在运动神经系统可能与谷氨酸的摄取系统有关。这个摄取系统位于神经胶质细胞及神经细胞的细胞膜能迅速将突触间隙的谷氨酸转运到细胞内终止其作用。研究发现ALS的皮质运动细胞、脊髓胶质细胞和脊髓灰质细胞的谷氨酸摄取系统减少动物实验研究也显示小鼠鞘内注射KA及NMDA可致脊髓神经元变性。

3、自身免疫学说ALS患者脑脊液和血清中抗神经元抗体的增加提示其发病可能与自身免疫有关。如存在于ALS患者血清中的L型电压依赖性钙通道抗体可与该通道蛋白结合,改变其电生理特性,造成神经元损伤。

4、病理改变显微镜下观察可见脊髓前角细胞减少,伴胶质细胞增生,残存的前角细胞萎缩大脑皮质的分层结构完整,锥体细胞减少伴胶质细胞增生。脊髓锥体束有脱髓鞘现象而运动皮质神经元细胞完好,表明最初的改变产生于神经轴突的远端逐渐向上逆行累及大脑中央前回的锥体细胞此种改变又称为逆行性死亡。一些生前仅有下运动神经元体征的ALS患者死后尸检可见显著的皮质脊髓束脱髓鞘改变表明前角细胞功能受累严重掩盖了上运动神经元损害的体征。还有一些临床表现典型的ALS其病理改变类似于多系统变性,即有广泛的脊髓结构损害脊髓前角锥体束脊髓小脑后束脊髓后索的神经根间区、Clarke核以及下丘脑、小脑齿状核和红核均有神经元细胞脱失和胶质细胞增生(Terao,1991)。

采用免疫组织化学染色方法可以在中枢神经系统的不同部位的神经细胞发现异常的泛素阳性包涵体(Arima,1998Kinoshitaetal,1997张巍,2001)这些包涵体包括以下几种类型:

(1)、线团样包涵体电镜下包涵体为条索或管状,通常带有中央亮区为嗜酸或两染性被一淡染晕区包绕,在HE染色中不易见到。

(2)、透明包涵体为一种颗粒细丝包涵体。细丝直径为15~20nm颗粒物质混于细丝间形成小绒球样致密结构外周常有溶酶体样小体及脂褐素等膜性结构包绕。

(3)、路易体样包涵体为一圆形包涵体,由不规则线样结构与核糖体样颗粒组成中心为无定形物质或颗粒样电子致密物,这些物质包埋于18nm细丝中排列紧密或松散外周有浓染的环类似路易体。

(4)、Bunina小体是ALS较具有特异性的病理改变。这些包涵体主要分布于脊髓的前角细胞和脑干运动核神经细胞也可以出现在部分运动神经元病患者的海马颗粒细胞和锥体细胞、齿状回嗅皮质、杏仁核、Onuf核、额颞叶表层小神经元和大锥体细胞胞质中(Arima,1998Kinoshitaetal1997)。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -发病因素

肌萎缩侧索硬化的病因至今不明。20%的病例可能与遗传及基因缺陷有关。另外有部分环境因素,如遗传、重金属中毒等,都可能造成运动神经元损害。产生运动神经元损害的原因,目前主要理论有:1.神经毒性物质累积,谷氨酸堆积在神经细胞之间,久而久之,造成神经细胞的损伤。

2.自由基使神经细胞膜受损。

3.神经生长因子缺乏,使神经细胞无法持续生长、发育。内因――遗传(genetic)只有少数病人身上发现遗传因素。

1.神经纤维丝重链基因羟基端突变

2.Y染色体

3.SOD1基因突变。最值得注意的是约有20%有家族史者伴有SOD1基因突变。只有1%~2%不伴有家族史者伴有基因突变。

4.ApoEε4基因突变

外因――环境(environmental)日本Guan发病率高,提示可能与当地河流中锰等重金属中毒有关,但未被证实。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -临床表现

肌萎缩侧索硬化症1、起病隐匿,缓慢进展。

2、半数患者首发症状为肢体无力伴肌萎缩(5%)和肌束颤动(4%),上肢远端尤其突出。此时四肢腱反射减低,无锥体束征,临床表现类似于脊髓性肌萎缩。

3、随着病情的发展患者逐渐出现典型的上下运动神经元损害的体征表现为广泛而严重的肌肉萎缩肌张力增高锥体束征阳性60%的患者具有明显的上下运动神经元体征。当下运动神经元变性达到一定程度时,肌肉广泛失神经此时可无肌束颤动腱反射减低或消失,也无病理征。

4、约有10%的患者在整个病程中仅表现为进行性的肌肉萎缩而无上运动神经元损害的体征。

5、约30%的患者以脑干的运动神经核受累起病,表现为吞咽困难构音不清呼吸困难、舌肌萎缩和纤颤,以后逐渐累及四肢和躯干情绪不稳定(强哭强笑)是上运动神经元受累及假性延髓性麻痹的征象。

6、以脊髓侧索受累为首发症状的肌萎缩侧索硬化罕见。9%的患者可有痛性痉挛后者是上运动神经元损害的表现,多在受累的下肢近端出现常见于疾病的早期10%的患者有主观的肢体远端感觉异常或麻木除非合并其他周围神经病,ALS无客观的感觉体征整个病程中膀胱和直肠功能保持良好眼球运动通常不受损害。

7、单纯的ALS患者一般没有智力减退。ALS伴有其他神经系统变性疾病的症状和体征时,称ALS叠加综合征(ALS-plussyndrome)该综合征主要发生在西太平洋地区、日本的关岛和北非等地区。合并的症状和体征包括锥体外系症状小脑变性、痴呆自主神经和感觉系统症状以及眼球运动异常。

8、神经肌肉电生理改变主要表现为广泛的神经源性损害。急性神经源性损害(失神经后2-3周)的特征为纤颤电位正锐波束颤电位和巨大电位慢性失神经伴有再生时表现为肌肉轻收缩时运动单位动作电位时限增宽波幅明显升高及多相波百分比上升,肌肉大力收缩时可见运动单位脱失现象。ALS的神经源性损害通常累及3个以上的区域(脑神经、颈、胸、腰骶神经支配区)。舌肌胸锁乳突肌和膈肌也可表现为神经源性损害,后者因为在颈椎病中较少受累因而可资对两者进行鉴别(康德暄1994)。MCV可有轻度减慢诱发电位波幅下降感觉传导速度多正常。磁刺激运动诱发电位:经颅刺激大脑皮质运动神经元,并在相应的肌肉记录到动作电位该方法可测定中枢运动传导时间,对确定皮质脊髓束的损害具有重要价值。肌肉活检对ALS的诊断并不是必要的,但在一些情况下有助于鉴别神经源性肌萎缩。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -鉴别诊断

肌萎缩侧索硬化症ALS的鉴别诊断比较复杂,根据Belsh和Schiffman的统计,本病早期有27%被误诊为其他疾病,在爱尔兰的国家ALS登记处有10%的病例为误诊。中晚期的ALS诊断并不困难但在疾病早期需与以下疾病进行鉴别:

1、颈椎病脊髓脊髓型颈椎病可以表现为手肌无力和萎缩伴双下肢痉挛而且颈椎病和ALS均好发于中年以上的人群,两者容易混淆。由于颈椎病引起的压迫性脊髓损害很少超过C4,因而舌肌和胸锁乳突肌肌电图检查发现失神经现象强烈提示ALS超过一个神经根分布区的广泛性肌束颤动也支持ALS的诊断。颈椎病性脊髓病时MRI可显示脊髓受压,但出现这种影像学改变并不能排除ALS一方面有些患者虽然影像学有颈髓受压的证据,但并不一定导致出现脊髓损害的症状和体征另一方面颈椎病可与ALS同时存在。

2、包涵体肌炎(IBM)是继颈椎病性脊髓病后最容易与ALS混淆的疾病Brannagan(1999)复习20例IBM其中半数早期误诊为ALS或周围神经病。两者的共同症状为手肌或四肢远端肌萎缩腱反射消失无感觉障碍和感觉异常(IBM合并周围神经病除外)。IBM患者指屈肌无力通常较为明显,而在ALS到晚期其他手肌明显受累时才有指屈肌无力,且第1骨间肌多无萎缩。IBM常有明显的股四头肌萎缩伴上楼费力和起立困难,但无束颤和上运动神经元损害体征。IBM患者的肌肉活检可见镶边空泡和炎症浸润可资与ALS鉴别。

3、多灶性运动神经病是一种周围神经病。因其有明显的肌无力和肌萎缩伴肌束颤动而腱反射正常或亢进,容易与ALS或SMA混淆神经电生理检查发现运动传导阻滞运动神经活检发现脱髓鞘改变及IVIG试验性治疗有效支持多灶性运动神经病磁共振光谱有皮质乙酰天门冬氨酸缺失及运动皮质磁刺激发现中枢运动传导障碍提示ALS。

4、Kennedy-Alter-Song综合征与ALS的共同点是两者均有下运动神经元受损的症状和体征。Kennedy-Alter-Song综合征还有以下特点可资与ALS鉴别:①X连锁遗传方式;②姿位性震颤伴乳房肿大;③无上运动神经元的症状和体征;④近端肌无力为主面部肌肉和吞咽肌容易受累、撅嘴动作可诱发下巴颤搐(twitching);⑤有时伴有皮肤感觉异常和感觉缺失;⑥腓肠神经感觉电位活动丧失;⑦基因分析有三核苷酸(CAG)重复增多。

5、氨基己糖苷酶缺乏症又称GM2神经节苷脂累积病或Tay-Sachdisease因有上下运动神经元损害的体征易与ALS混淆不同之处为前者多为儿童或青少年起病,进展缓慢,有小脑体征有些患者可伴抑郁性精神病和痴呆。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -治疗方法

尽早地做出诊断和鉴别诊断,尽早地给予神经保护和支持治疗,如力如太及其他药物,坚持定期随访。一般疗法

支持疗法:对症治疗,适当锻炼。如注意呼吸道、消化道的功能。若口水多,可给予少量抗阻胺药;若痰多,可给予雾化吸入及化痰药;如出现情绪低落,与以抗抑郁治疗等。此外,还要多翻身以防止褥疮发生。如进食障碍,给予鼻饲或经皮胃造瘘(PEG)。

特殊疗法

目前国际承认、且惟一通过美国食品药物监督局(FDA)批准治疗肌萎缩侧索硬化的药物为力如太(Rilutek),并且一定要尽早使用。呼吸治疗

开始呼吸不顺时,可使用一般氧气或使用双正压呼吸机(BiBAP)帮助呼吸,发生进一步呼吸衰竭时,则需气管切开,使用人工呼吸机。研究进展

目前国际上正尝试以神经营养因子、抗氧化剂如维生素E、维生素C以及肌酸、CoQ10等与力如太联合应用,以对肌萎缩侧索硬化进行保护性治疗。但上述治疗还有待于临床试验的证实。此外,科学家们也正在进行有关本病基因治疗的实验研究。治疗偏方

中医认为,人之精气禀受于先天,先天不足则素体亏弱,容易罹病。痿证发生初期,实质是本虚,也有表现为标实的,到了中后期,则主要表现为虚损,愈虚愈痿,愈痿愈虚,形成一个恶性循环。

治疗

中医学的这一认识,是一种唯物主义辨证观的具体反映,它强调了筋脉对脏腑的依赖,也说明了脏腑对筋脉的重要性。它提供了分析病理化的基本规律,也为临床治本提供了充足的理论依据。

中医偏方治疗肌萎缩侧索硬化症-燥热伤津证

治法:清热润燥、养阴生津

处方:沙参麦冬汤加味

沙参30克、玉竹12克、桑叶12克、麦冬30克、生扁豆12克、花粉15克、石膏24克、桑枝30克、丝瓜络10克、西洋参6克(兑煎)。

服法:水煎服,日1剂。

加减:呛咳加枇杷叶10克,杏仁6克,纳差加生麦芽30克;心烦尿赤加淡竹叶10克;莲子心6克;舌肌萎缩,言语不清音,加菖蒲15克,葛根30克,升麻12克;肌束颤动者,加钩藤15克,白芍30克。

饮食疗法

肌萎缩侧索硬化症类的痿证的饮食调护理重在增加营养,增强体质。

在主食的基础上,要加用补益脾肾的八宝粥、龙眼肉粥、山药粥、海参粥和补益精血的肉食。平时要多食豆芽菜、菠菜、白菜、萝卜、西红柿等蔬菜,我饮甘泉水、柠檬汁等饮料,尤以牛乳、丰乳为佳。水果宜多食山楂、大枣、橘柑之类。

有饮酒习惯者,可适量饮用果酒,如葡萄酒、啤洒之类。饮食宜五味得当,不可偏嗜。避免暴饮暴食,尤其是饱餐高糖饮食,对周期性麻痹,临床表现为反复发作的全身性瘫痪患者,应当禁忌。

同时还要注意食品可口,易于消化吸收,特别是对一些吞咽难者,要少食多餐,给予半流质饮食,既有利于吞咽和消化吸收,又避免流质饮食引起的呛咳。

康复的标准

根据康复的程度可分为高水平、中午水平低水平(也称高标准、中午标准、低标准)。

1)、高标准:身心功能获得显著恢复,能生活自理或基本自理,或虽然有明显残疾,生活不能完全处理,但可经常得到人力或辅助器帮助,残疾与健康善稳定,不影响重返社会,为社会服务。

2)、中等水平:身心功能获得显著改善,生活自理或基本自理,但难以坚持学习,未能与社会结合。

3)、低水平:身心功能有某些改善,但未能走出家门,重返社会,未能就业。

als病_肌萎缩侧索硬化症 -患病者

美国棒球明星卢・格里克(因此此病又称“格里克症”)

英国演员大卫・尼文(DavidNiven)

利兹联足球俱乐部主教练唐・李维

新古典主义重金属音乐吉他手杰森・贝克(JasonBecker)

美国爵士乐低音提琴家查尔斯・明格斯

英国理论物理学家史蒂芬・霍金

美国民歌吉他手李德・贝利(LeadBelly)

英国音乐学家史丹利・塞迪(StanleySadie)

美国政治人物亚各・贾维茨(JacobK.Javits)

记者、摄影师陈宏

现代实验室自动化之父罗伯特・斯宾拉德

英国历史学家托尼・朱特

美国教授墨瑞・史瓦兹

als病_肌萎缩侧索硬化症 -预防

肌萎缩侧索硬化症的发生和后天因素有直接联系,也和先天因素密切相关。进行性肌营养不良症等类似于痿证都和遗传有关。只有父母精血充盛,身体强壮,没有遗传疾病,才能使患者先天禀赋良发,避免痿证的出现。痿证重要预防既要自身保重,又要责之于父母。

肌萎缩侧索硬化症的出现和自身摄护不慎有关,如自然界的湿、寒、热、暑等六淫邪气乘机而入,侵害身体会出现该病,细菌、病毒感染也会引发该病的出现。

所以预防肌萎缩侧索硬化症的措施应做到御寒保暖、避暑防热,谨防湿气。居室要清理干燥、通风透光,如果外出应适当增减衣服,预防感冒的发生。

常参加体育锻炼可使气血流通,关节疏利,筋骨强健,肌肉发达,肢体活动有力,脏腑功能旺盛,有效的减少肌萎缩侧索硬化症的出现。所以进行适当的体育锻炼对人体的健康是非常有利的。例如可做体操,打太极拳、跑步及打球等都是不错的运动。

爱华网

爱华网