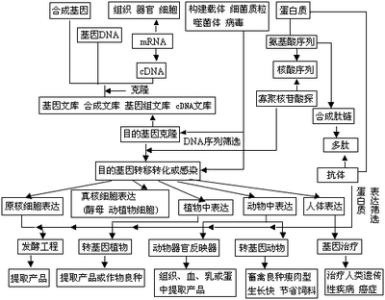

基因工程技术是将重组对象的目的基因插入载体,拼接后转入新的宿主细胞,构建成工程菌,实现遗传物质的重新组合,并使目的基因在工程菌内进行复制和表达的技术。

基因工程技术_基因工程技术 -概念

基因工程技术使很多自然界很难或不能获得的蛋白得以大规模合成。80年代以来,表达真核cDNA,细菌毒素和病毒抗原基因等,为人类获取大量医用价值的多肽蛋白开辟了新途径。

基因工程技术生产药品的优点:生产过去难以获得的生理活性蛋白和多肽,胰岛素,干扰素等,细胞因子等;可以提供足够数量的生理活性物质;发现更多内源生理活性物质;定向改变内源生理活性物质;获得新化合物,扩大药物来源。

基因工程技术_基因工程技术 -基因工程概念

A 重组DNA技术的基本定义

重组DNA技术是指将一种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿稳定遗传并表达出新产物或新性状的DNA体外操作程序,也称为分子克隆技术。因此,供体、受体、载体是重组DNA技术的三大基本元件。B 基因工程的基本定义

基因工程是指重组DNA技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。上游技术指的是基因重组、克隆和表达的设计与构建(即重组DNA技术);而下游技术则涉及到基因工程菌或细胞的大规模培养以及基因产物的分离纯化过程。基因工程是利用重组技术,在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物的核酸(基因)进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内进行无性繁殖,使重组基因在细胞内表达,产生出人类需要的基因产物,或者改造、创造新的生物类型。

从实质上讲,基因工程的定义强调了外源DNA分子的新组合被引入到一种新的寄主生物中进行繁殖。这种DNA分子的新组合是按工程学的方法进行设计和操作的,这就赋予基因工程跨越天然物种屏障的能力,克服了固有的生物种间限制,扩大和带来了定向创造生物的可能性,这是基因工程的最大特点。

基因工程包括把来自不同生物的基因同有自主复制能力的载体DNA在体外人工连接,构成新的重组的DNA,然后送到受体生物中去表达,从而产生遗传物质和状态的转移和重新组合。

基因工程要素:包括外源DNA,载体分子,工具酶和受体细胞等。

一个完整的、用于生产目的的基因工程技术程序包括的基本内容有:(1)外源目标基因的分离、克隆以及目标基因的结构与功能研究。这一部分的工作是整个基因工程的基础,因此又称为基因工程的上游部分;(2)适合转移、表达载体的构建或目标基因的表达调控结构重组;(3)外源基因的导入;(4)外源基因在宿主基因组上的整合、表达及检测与转基因生物的筛选;(5)外源基因表达产物的生理功能的核实;(6)转基因新品系的选育和建立,以及转基因新品系的效益分析;(7)生态与进化安全保障机制的建立;(8)消费安全评价。

基因工程技术_基因工程技术 -基因工程诞生理论依据

(1)DNA是遗传物质

不同基因具有相同的物质基础。地球上的一切生物,从细菌到高等动物和植物,直至人类,它们的基因都是一个具有遗传功能的特定核苷酸序列的DNA片段。而所有生物的DNA的基本结构都是一样的。因此,不同生物的基因(DNA片段)原则上是可以重组互换的。虽然某些病毒的基因定位在RNA上,但是这些病毒的RNA仍可以通过反转录产生。DNA并不影响不同基因的重组或互换。

A:肺炎双球菌转化实验

1944年美国微生物学家Avery,通过细菌(肺炎链球菌)转化(有毒与无毒)研究确定了基因的分子载体是DNA,而不是蛋白质。

B:噬菌体转染实验

1952年Alfred Hershy和Marsha Chase用标记物的噬菌体(P32和S35)感染大肠杆菌,发现只有P32标记的DNA注入寄主细胞才能繁殖下一代进一步证明遗传物质是DNA。

(2)DNA双螺旋结构

1953年James D. Watson和Francis H. C. Crick揭示了DNA分子的双螺旋结构和半保留复制机制。(3)中心法则,遗传密码

遗传密码是通用的。一系列三联密码子(除极少数的几个以外)同氨基酸之间的对应关系,在所有生物中都是相同的。也就是说遗传密码是通用的,重组的 DNA分子不管导人什么样的生物细胞中,只要具备转录翻译的条件,均能转译出原样的氨基酸。即使人工合成的DNA分子(基因)同样可以转录翻译出相应的氨基酸。现在,基因是可以人工会成的。(4)基因可切割

基因直线排列在DNA分子上。除少数基因重叠排列外,大多数基因彼此之间存在着间隔序列。因此,作为DNA分子上一个特定核苷酸序列的基因,允许从DNA分子上一个一个完整地切割下来。即使是重叠排列的基因,也可以把指定的基因切割下来,尽管破坏了其他基因。(5)基因可转移

基因不仅是可以切割下来的,而且发现生物体内有的基因可以在染色体DNA上移动,甚至可以在不同染色体间进行跳跃,插入到靶DNA分子之中。由此表明基因不仅是可转移的,(6)多肽与基因之间的对应关系

现在普遍认为,一种多肽就有一种相对应的基因。因此,基因的转移或重组可以根据其表达产物多肽的性质来检查。(7)基因通过复制把遗传信息传递

经重组的基因一般来说是能传代的,可以获得相对稳定的转基因生物。基因工程技术_基因工程技术 -基因工程发展史

基因工程是在生物化学、分子生物学和分子遗传学等学科的研究成果基础上逐步发展起来的。基因工程研究的发展大致可分为以下几个阶段:(1)基因工程准备阶段

理论上的准备:1944年,美国微生物学家Avery等通过细菌转化研究,证明DNA是基因载体。从此之后,对DNA构型开展了广泛研究,至1953年Watson和Crick建立了DNA分子的双螺旋模型。在此基础上进一步研究DNA的遗传信息,1958年至1971年先后确立了中心法则,破译了64种密码子,成功地揭示了遗传信息的流向和表达问题。以上研究成果为基因工程问世提供了理论上的准备。技术上的准备:20世纪60年代末70年代初,限制性核酸内切酶和DNA连接酶等的发现,使DNA分子进行体外切割和连接成为可能。1972年首次构建了一个重组DNA分子,提出了体外重组的DNA分子是如何进入宿主细胞,并在其中进行复制和有效表达等问题。经研究发现,质粒分子(DNA)是承载外源DNA片段的理想载体,病毒、噬菌体的DNA(或RNA)也可改建成载体。至此,为基因工程问世在技术上做好了准备。

(2)基因工程问世

在理论上和技术上有了充分准备后,于1973年,Cohen等首次完成了重组质粒DNA对大肠杆菌的转化,同时又与别人合作,将非洲爪蟾含核糖体基因的DNA片段与质粒pSC101重组,转化大肠杆菌,转录出相应的mRNA。此研究成果表明基因工程已正式问世,不仅宣告质粒分子可以作为基因克隆载体,能携带外源DNA导人宿主细胞,并且证实真核生物的基因可以转移到原核生物细胞中,并在其中实现功能表达。(3) 基因工程迅速发展阶段

自基因工程问世以来的这二十几年是基因工程迅速发展的阶段。不仅发展了一系列新的基因工程操作技术,构建了多种供转化(或转导)原核生物和动物、植物细胞的载体,获得了大量转基因菌株,而且于1980年首次通过显微注射培育出世界上第一个转基因动物――转基因小鼠,1983年采用农杆菌介导法培育出世界上第一例转基因植物――转基因烟草。基因工程基础研究的进展,推动了基因工程应用的迅速发展。用基因工程技术研制生产的贵重药物,至今已上市的有50种左右,上百种药物正在进行!临床试验,更多的药物处于前期实验室研究阶段。转基因植物的研究也有很大的进展,自从1986年首次批准转基因烟草进行田间试验以来,至1994年11月短短几年,全世界批准进行田间试验的转基因植物就有1467例。又过4年,至1998年4月已达4387项。转基因动物研究的发展虽不如转基因植物研究的那样快,但也已获得了转生长激素基因鱼。转生长激素基因猪和抗猪瘟病转基因猪等。如果说 20世纪八九十年代是基因工程基础研究趋向成熟,应用研究初露锋芒的阶段,那么21世纪初将是基因工程应用研究的鼎盛时期,农、林。牧、渔、医的很多产品上都会打上基因工程的标记。

基因工程技术_基因工程技术 -一、基础研究

基因工程问世以来,科技工作者始终十分重视基础研究,包括构建一系列克隆载体和相应的表达系统,建立不同物种的基因组文库和cDNA文库,开发新的工具酶,探索新的操作方法等,各方面取得了丰硕的研究成果,使基因工程技术不断趋向成熟。1、基因工程克隆载体的研究

基因工程的发展是与克隆载体构建密切相关的,由于最早构建和发展了用于原核生物的克隆载体,所以以原核生物为对象的基因工程研究首先得以迅速发展。Ti质粒的发现以及成功地构建了Ti质粒衍生的克隆载体后,植物基因工程研究随之就迅速发展起来。动物病毒克隆载体的构建成功,使动物基因工程研究也有一定的进展。可以认为构建克隆载体是基因工程技术路线中的核心环节。至今已构建了数以千计的克隆载体。但是构建新的克隆载体仍是今后研究的重要内容之一。尤其是适合用于高等动植物转基因的表达载体和定位整合载体还须大力发展。

2、基因工程受体系统的研究

基因工程的受体与载体是一个系统的两个方面。前者是克隆载体的宿主,是外源目的基因表达的场所。受体可以是单个细胞,也可以是组织、器官、甚至是个体。用作基因工程的受体可分为两类,即原核生物和真核生物。原核生物大肠杆菌是早期被采用的最好受体系统,应用技术成熟,几乎是现有一切克隆载体的宿主;以大肠杆菌为受体建立了一系列基因组文库和cDNA文库,以及大量转基因工程菌株,开发了一批已投入市场的基因工程产品。蓝细菌(蓝藻)是进行植物型光合作用的原核生物,兼具植物自养生长和原核生物遗传背景简单的特性,便于基因操作和利用光能进行无机培养。因此,近年来蓝细菌开始被用作廉价高效表达外源目的基因的受体系统。

酵母菌是十分简单的单细胞真核生物,具有与原核生物很多相似的性状。酵母菌营异养生长,便于工业化发酵;基因组相对较小,有的株系还含有质粒,便于基因操作。因此酵母菌是较早被用作基因工程受体的真核生物。有人把酵母菌同大肠杆菌一起看作是第一代基因工程受体系统。酵母菌不仅是外源基因(尤其是真核基因)表达的受体,建立了一系列工程菌株,而且成为当前建立人和高等动物、植物复杂基因组文库的受体系统。真核生物单细胞小球藻和衣藻也被用于研究外源基因表达的受体系统。

随着克隆载体的发展,至今高等植物也已用作基因工程的受体,一般用其愈伤组织、细胞和原生质体,也用部分组织和器官。目前用作基因工程受体的植物有双子叶植物拟南芥、烟草、番茄、棉花等,单子叶植物水稻、玉米、小麦等,获得了相应的转基因植物。

动物鉴于体细胞再分化能力差,目前主要以生殖细胞或胚细胞作为基因工程受体,获得了转基因鼠、鱼、鸡等动物。动物体细胞也用作基因工程受体,获得了系列转基因细胞系,用作基础研究材料,或用来生产基因工程药物。随着克隆羊的问世,对动物体细胞作为基因工程受体的研究越来越被重视,将成为21世纪初重要研究课题之一。

人的体细胞同样可作为基因工程的受体,转基因细胞系用于病理研究。近年来还以异常生长的细胞作为受体,通过转基因使其回复正常生长状态(基因治疗)。

3、目的基因研究

基因是一种资源,而且是一种有限的战略性资源。因此开发基因资源已成为发达国家之间激烈竞争的焦点之一,谁拥有基因专利多,谁就在基因工程领域占主导地位。基因工程研究的基本任务是开发人们特殊需要的基因产物,这样的基因统称为目的基因。具有优良性状的基因理所当然是目的基因。而致病基因在特定情况下同样可作为目的基因,具有很大的开发价值。即使是那些今天尚不清楚功能的基因,随着研究的深入,也许以后成为具有很大开发价值的目的基因。获得目的基因的途径很多,主要是通过构建基因组文库或cDNA文库,从中筛选出特殊需要的基因。近年来也广泛使用PCR技术直接从某生物基因组中扩增出需要的基因。对于较小的目的基因也可用人工化学合成。现在已获得的目的基因大致可分为三大类:第一类是与医药相关的基因;第二类是抗病、虫害和恶劣生境的基因;第三类是编码具特殊营养价值的蛋白或多肽的基因。

近年来越来越重视基因组的研究工作,试图搞清楚某种生物基因组的全部基因,为全面开发各种基因奠定基础。据统计,至1998年完成基因组测序的生物有11种,如嗜血流感杆菌(1830 137bp, 1743个基因)、产甲烷球菌(1664 976 bp,1682个基因)、大肠杆菌 K-12(4 639 221bp, 4288个基因)、啤酒酵母(~12 x 10 bp,5882个基因)、枯草杆菌( Bacillus subrilis)(4.21 X 10bp,4100个基因)。

早在20世纪80年代就有人对人类基因组产生了兴趣,提出人类基因组研究计划。从1990年开始,先后由美国、英国、日本、德国、法国等国实施“人类基因组计划”,我国于1999年9月也获准参加这一国际性计划,在北京和上海分别成立了人类基因组研究中心,承担人类基因组1%的测序任务。这些国家聚集了一批科技人员,经过十年的辛勤工作,于2000年6月宣告人类基因组“工作框架图”已经绘制完毕。同时已破译了近万个基因。至1999年,美国对6500个人类基因提出了专利申请。一般认为人类基因组含有数万个基因,各司其职,控制着人的生长、发育、繁殖。一旦人类基因组全部被破译,就可了解人类几千种遗传性疾病的病因,为基因治疗提供可靠的依据,并且将保证人类的优生优育,提高人类的生活质量。

除“人类基因组计划”以外,目前正在实施“水稻基因组计划”。以稻米为主食的我国早在1992年8月正式宣布实施“水稻基因组计划”,并且是目前国际“水稻基因组计划”的主要参加者,并于2001年10月12日,中国科学院、国家计委、科技部联合召开新闻发布会,宣布具有国际领先水平的中国水稻(税稻)基因组“工作框架图”和数据库在我国已经完成。这一成果标志着我国已成为继美国之后,世界上第二个能够独立完成大规模全基因组测序和组装分析能力的国家,表明我国在基因组学和生物信息学领域不仅掌握了世界一流的技术,而且具备了组织和实施大规模科研项目开发的能力。籼稻全基因组“工作框架图”的完成,将带动小麦、玉米等所有粮食作物的基础与应用研究。

此外,中国、美国合作的“家猪基因组计划”也已经启动。

4、基因工程工具酶的研究

基因工程工具酶指体外进行DNA合成、切割、修饰和连接等系列过程中所需要的酶,包括DNA聚合酶、限制性核酸内切酶、修饰酶和连接酶等。限制性核酸内切酶用于有规律地切割DNA把提供的DNA原材料切割成具特定末端的DNA片段。现已从不同生物中发现和分离出上千种限制性核酸内切酶,基本上可满足按不同目的切割各种DNA分子的需要。

耐热性限制性核酸内切酶和长识别序列稀切酶仍是当前研究的热门课题。

DNA连接酶用于连接各种DNA片段,使不同基因重组。现在常用的DNA连接酶只有两种,即大肠杆菌DNA连接酶和 T4 DNA连接酶,前者只能连接具勤性末端的 DNA片段;后者既能连接具默性末端的DNA片段,也能连接具平末端的DNA片段。

DNA聚合酶用于人工合成连杆、引物等DNA小片段以及含基因的较大的DNA片段,还用于制备DNA探针。多种耐热性DNA聚合酶的发现,使使PCR技术迅速发展.给当今生命科学提供了先进的研究手段。

5、基因工程新技术研究

围绕外源基因导人受体细胞,发展了一系列用于不同类型受体细胞的DNA转化方法和病毒转导方法,特别是近年来研制的基因枪和电激仪克服了某些克隆载体应用的物种局限性,提高了外源DNA转化的效率。围绕基因的检测方法,在放射性同位素标记探针的基础上,近年来又发展了非放射性标记DNA探针技术和荧光探针技术,如生物素标记DNA探针、Dig标记DNA探针、荧光素标记DNA探针等。

PCR技术的发展不仅大大提高了基因检测的灵敏度,而且为分离基因提供了快速简便的途径。PCR技术自从1985年建立以来,发展很快,除一般采用的常规PCR技术外还发展了多种特殊的PCR技术,如长片段PCR技术、反转录PCR技术、免疫PCR技术、套式引物PCR技术、反向PCR技术、标记PCR技术、复合PCR技术、不对称PCR技术、定量PCR技术、锚定PCR技术、重组PCR技术、加端PCR技术等等。

凝胶电泳技术可以在凝胶板上把不同分子大小的DNA分子或DNA片段分开,但是只能分辨几万碱基的DNA分子或片段。脉冲电泳技术的问世,不仅能分开上百万碱基的DNA分子或片段,而且能够使完整的染色体彼此分开。

基因工程技术_基因工程技术 -二、应用研究

基因工程技术已广泛应用于医、农、牧、渔等产业,甚至与环境保护也有密切的关系。研究成果最显著的是基因工程药物,转基因植物的研究也取得了喜人的成果。(将在后面基因工程应用中重点讲)。基因工程技术_基因工程技术 -基因工程应用、发展

应用重组DNA技术培育具有改良性状的粮食作物的工作已初见成效。这方面的工作按其发展水平可以分为二个不同的阶段:第一阶段,主要集中于有重要农业经济意义的目的基因的分离与改造:

第二阶段的主要目标是培育出具有改良的重要经济性状的工程植株;

第三阶段的发展方向是培育出具有生物反应器功能的工程植株。

现在已经培育成功了一批分别具有抗病、抗虫和抗除草剂性状的转基因农作物。例如,应用反义RNA技术培育成功的具有耐贮藏的转基因西红柿已开始在美国投放市场。利用植物合成微生物甚至哺乳动物的一些特殊蛋白质,例如干扰素、人血清蛋白等也已有―些成功的报道。从理论上讲,在将来还有可能通过转基因植物生产更多的药用蛋白质。我们有理由相信,重组DNA技术在农业生产中的应用,是具有光辉的前景的。

重组DNA技术的一个显著特点是,它注往可以使一个生物获得与之固有性状完全无关的新功能,从而引起生物技术学发生革命性的变革,使人们可以在大虽扩增的细胞中生产哺乳动物的蛋白质,其意义无疑是相当重大的。

将控制这些药物合成的目的基因克隆出来,转移到大肠杆菌或其它生物体内进行有效的表达,于是就可以方便地提取到大量的有用药物。目前在这个领域中已经取得了许多成功的事例,其中最突出的要数重组胰岛素的生产。

重组DNA技术还有力地促进了医学科学研究的发展。它的影响所及有疾病的临床诊断、遗传病的基因治疗、新型疫苗的研制以及癌症和艾滋病的研究等诸多科学,并且均已取得了相当的成就。早在基因工程刚刚诞生的时候,它就被迅速地应用于肿瘤发生和细胞癌变理论的研究,为肿瘤诊断、药物治疗、肿瘤转移及其预防等提供了有效的新手段。这方面的重要突破是发现了致癌基因,弄清了肿瘤的起因。现在一些靠传统的接种疫苗无法预防的疾病,正在通过基因克隆技术发展有效的新型疫苗。还有一些遗传疾病如今已能在胎儿身上得到诊断,而且有希望使囊性纤维化、乳腺癌以及其它一些严重危害人类的疾病,在不久的将来得到有效的治疗。

1、在医药业的应用

(1)转基因细菌生产激素类药物

(2)转基因细菌生产抗生素:

(3)转基因微生物生产疫苗:

2. 在工业原料生产上的应用

(1)转基因微生物生产高分子多聚物

(2)转基因微生物与环境净化和废料再生

基因工程技术_基因工程技术 -基因工程安全性

一、基因工程安全隐患

1. 对环境的影响重新组合一种在自然见尚未发现的的生物性状有可能给现有的生态环境带来不良影响。

2. 新型病毒的出现

制造带有抗生素抗性基因或有产生病毒能力的基因的新型微生物有可能在人类或其它生物体内传播。

3. 癌症扩散

将肿瘤病毒或其它动物病毒的DNA引入细菌有可能扩大癌症的发生范围。

4. 人造生物扩散

新组成的重组DNA生物体的意外扩散可能会出现不同程度的潜在危险。

二、重组DNA研究安全准则

1. 公众的担忧1973年美国的公众第一次公开表示担心应用重组DNA技术可能会培养出具有潜在危险性的新型微生物,从而给人类带来难以预料的后果。

2. 专家的态度

1974年美国国立卫生研究院(NIH)考虑到重组DNA的潜在危险,提请Paul Berg博士组成一个重组DNA咨询委员会。

3.制定安全规则

1976年6月23日,NIH正式公布了“重组DNA研究的安全准则”。

4. 基因工程的安全措施

由于同一地区只种一种作物 ,造成抗性基因专一化 ,使得抗性基因所不能对付的病虫害暴发 ,从而造成农作物的减产。转基因作物的大规模商业种植可能会导致被转移基因在自然生态系统中的广泛流动 ,还可能波及到非目标生物 ,从而对生态环境产生不可逆转的严重破坏。此外 ,基因工程技术生物的推广将使数以千计的品种被淘汰 ,导致自然界一些食物链切断 ,生态平衡破坏。专家认为 ,经一二十年后 ,杂草、虫害和病菌适应了环境 ,使基因工程作物的抗性丧失 ,则这些特性有可能转给杂草昆虫病菌或某些动物 ,产生超级杂草、超级害虫、超级细菌和超级病毒 ,从而给人类及生态环境带来严重危害。

(1)杂草化问题

(2)基因扩散

(3)RNA重组的潜在危险

控制措施:对转基因生物的控制措施有物理的方法和生物的方法。

物理的方法就是通过各种严格的管理措施和物理屏障尽量使转基因生物不能从实验室逃逸进入到自然环境里去。这种措施只能用于控制在实验室里的转基因生物,而且用于控制转基因微生物和通过花 粉进行扩散的植物的效力实际上是非常有限的。当转基因动、植物必须用于开放的环境里生产时,物理控制的方法便不再有实际的意义。

根本性的措施还是生物学的控制方法。即造成转基因生物与非转基因生物之间的生殖隔离。如利用三倍体不育的特性,将用于生产的转基因动物或植物成为三倍体,这样,转基因生物在进入到自然环境里后就不可能自行繁殖,因此也就不可能对生态系统 造成长期的影响。也可以利用生理学原理,如激素诱导等方法使转基因生物不育等。

P1-P4是关于基因工程实验室物理安全防护上的装备规定。P1级实验室.为一般的装备良好的普通微生物实验室;P2级实验室,在P1级实际室的基础上,还需装备负压的安全操作柜;P3级实验室即全负压的实验室,同时还要装备安全操作柜;P4实验室,是具有前高安全队护措施的实验室。要求建设专用的实验大楼,周围与其它建筑物之间应留有一定距离的隔离带,细菌操作需带手套进行,以及使用其它必要的隔离装置,使研究者不会直接同细菌接触等等。

生物防护方面:EK1~3级是专门针对大肠杆菌菌株而规定的安全防护标准。它是依据大肠杆菌在自然环境中的存活率为前提制定的。EK1级的大肠杆菌菌株,在自然环境中一般都是要死亡的,而符合EK2一3级标准的大肠杆菌菌株,在自然环境中则是无法存活的。

第一个“安全”的大肠杆菌 K12菌株,是在 1976年由美的 Alabama大学的 Roy CurrissIII发展出来的。由于这个菌株是在庆祝美国独立200周年(1776一1976)期间交付使用的,所以被命名X1776菌株。能够防它在实验室外传播的‘安全”特性之一是,该菌株是一种营养缺陷突变体,它必须在有二氨基庚二酸和胸腺嘧啶核苷酸的培养基上才能生长。二氨基庚二酸是赖氨酸生物合成的一种中间产物,在人类的肠道中并不存在这种物质。因此,即便X1776菌株偶然被吞食至人类肠道,也不可能存活下去。X1776菌株安全特性之二是,它的细胞壁十分脆弱在抵浓度的盐离子环境中,甚至只有微量的去污剂的存在,都会造成细胞的破裂而致死。

根据NIH安全准则,在DNA重组实验中,除了使用“安全”的寄主细菌之外,还必须使用“安全”的质粒载体。这样的‘安全’质粒的一个基本特征是,它应该失去了自我迁移的能力。

2、消费安全

用转基因生物生产的转基因食品和药品要进入市场,必须进行消费安全性评价。消费安全评价一般要考虑以下一些主要的方面:

导人的外源目标基因本身编码的产物是否安全,例如用某些细菌的杀虫基因所培育的转基因杀虫作物中,杀虫基因所编码的产物是 否会对人类产生毒性作用等;

(2)外源目标基因是否稳定,在新的生理条件下和基因环境里,导人的外源目标基因会不会产生对人体健康有害的突变;

使用的载体是否安全,载体本身是否会编码对人体有害的产物,例如用于人类的基因工程产品一般是应避免使用病毒作为基因载体的;

在使用了选择和报道基因的情况下,这些基因是否会产生有害的物质,例如用抗生素作为选择标记基因的转基因食品,是否会在食用后使人产生对抗生素的抗性;

外源基因导入后是否会诱导受体生物产生新的有害遗传性状或不利于健康的成分。

爱华网

爱华网