淡化甚至抛弃“怕上火”功能定位,王老吉进入了自己成功模式的陷阱,也进入了可口可乐成功模式的陷阱。尽管前两年红罐王老吉号称已经超越可口可乐在中国的销量,但如今已经没有人在意这样的声音了。因为,人们也在犯嘀咕:按照王老吉目前的套路走下去,怎么可能全面超越?事实上,能否真正实现超越,关键是王老吉如何看待自身的差距。 可口可乐的秘籍 频次的追求通常意义上我们会把可口可乐的成功归功于“高市场渗透率”。后来更被很多中国企业片面理解为:让产品“无处不在”、追求高铺货率,必然有高销量,于是开始义无反顾地追求“深度分销”。然而,消费者愿意买的问题如果没有同步解决,“无处不在”只能让你死得更快。我们在研究中国茶饮时,发现了最好的佐证:有些茶饮的市场渗透度越高,这个品牌反而死得越快。为什么? 第一,消费者因为好奇或大力度促销尝试之后,感觉一般,下次再看到这个产品时,下意识地告诉自己,“这个新东西我已经尝过了!”于是,用排除法把它排除在购买决策之外。这就是为何很多新的饮料一上市就疯卖一阵子,昙花一现后就无人问津了!甚至是来得越匆去得越匆!第二,消费者的大脑装不了那么多品牌。大脑喜欢简化决策,强势品牌能让消费者记住,并能成为消费者下一轮购买的预选。但是这是一个多品牌参与竞争的环境,消费者的大脑记不住那么多品牌,他们会本能地把很多品牌归类为“我已经尝试了”的类别而不予理会。消费者对品牌的归类,可以用“特色菜”和“家常菜”来形容:“特色菜”有特色,但不是消费者经常吃的;“家常菜”就是我们日常吃的。如果你开一家特色菜馆,你的赢利模式最好是靠“单次”利润吸脂,如果你开的是家常菜馆,你的赢利模式最好是“频次”的薄利多销。消费者无形中会把强势品牌归类为“家常菜”,而把不知名品牌归类为“特色菜”。一个是经常消费的,一个是偶尔消费的。而做饮料,你必须靠频次,只有更高的频次才会赢取胜利。也就是说,你必须变成消费者意识里认为的“家常菜”。在某种程度上来说,可口可乐的巨额销售靠的是“频次”,而非“人气”,即便要“人气”,也是在“人气”的影响下,赢得更高的频次!所以,“频次”才是可口可乐的秘密武器。 占领右脑消费者在购买快消品时,多数是在思考时间不足的状况下做出的决策,即“瞬间决策” 的思考模式。瞬间决策往往会让消费者简化决策。我们先看看可口可乐是如何简化消费者决策的(如左页图)。如果按常规的左脑式思维,消费者的决策思考过程是逐步推导出来的,但实际情况是消费者在“瞬间”压力下,会选择右脑的便捷决策,只要想喝东西,第一个有可能想起的是可口可乐。可口可乐这么多年的品牌积淀其目标也只有一个,就是从左半脑走向右半脑决策:只要你想喝,首先想到可口可乐。可口可乐在消费者的“瞬间决策”里已经赢了。那么在终端的竞争环境下,它是否一样能赢呢?当我们打开超市或者士多店的冰柜时,展现在我们面前的是琳琅满目的饮料,我们通常会看得眼晕:是买这个茶好呢,还是买果汁好呢,好像那个果汁不错,回头又看看那个也不错。“冰柜的冷气都被你散完了!”你必须马上做出决策,但还是不知道哪个好,最后你急了,“算了!还是喝瓶可乐吧!”就这样所有其他饮料都成了可口可乐的“陪衬”。在决策时间不足的情况下,你必须简化你的信息,把你的品牌跟消费者最关注的点相连。再看看那些卖点式的广告宣传,事实上正是给消费者的决策“添乱”,而对于“添乱”者,通常会被消费者“剔除”出自己的“家常菜”菜单。可口可乐聪明地成了“不知道如何选择时的选择”,成了消费决策的“漏斗”底部,当消费者不知道选择什么饮料时,往往就选择了可乐。而消费者越是“决策混乱”,可乐的“频次”越会更高,这正是拜那些众多不明就里的饮料所赐!是对手成就了可乐更大的成功。事实上,不论是早先可口可乐公司提出3A策略:让顾客“买得到、买得起、乐意买”(Availability、Affordability、Acceptability),还是在1995年调整成为更具挑战性的3P策略:“无处不在、物超所值、首先品牌”(Pervasiveness、Price、Preference),无不证明了一点:增加品牌黏性,成为首选品牌。 王老吉摇摆不定的定位

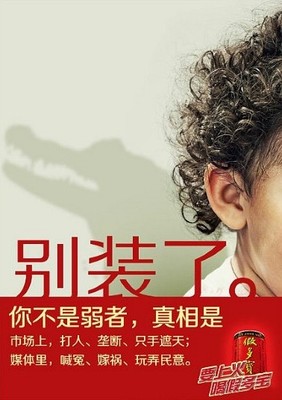

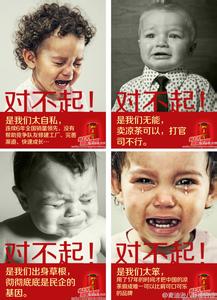

王老吉的成功与可口可乐的成功是完全不同的两个模式。可口可乐的成功靠的是“无招胜有招”,我们都知道可乐是没有任何功能的(早期曾作为止咳水,但并不为人知),正是这种“无为”,决定了可口可乐可以随时随地喝,拓宽了可口可乐的使用条件。而王老吉不能这么做,最起码在其推广早期不能——人家凭什么随时随地饮用凉茶?所以,必须讲条件,就是下火。虽然“下火”这个条件很鲜明,却把“使用条件”限制在极窄的使用范围。除了广东之外,谁通过饮料来下火呀!况且自己有没有上火,很难说!所以“上火”不但条件极窄,并且难以识别,而“怕上火”的一个“怕”字决定扭转乾坤。一个“怕”字不但极大地拓宽了使用条件(有没有上火都可以喝),并且变得极其容易识别,谁不“怕”上火呢?一个“怕”字让王老吉突破了销售瓶颈,并远远地甩开了黄振龙、邓老等一批固守本位的凉茶,冲出广东风靡全国。现在的问题是:如何让经历了疯长之后的王老吉更进一步,再次突破瓶颈,承担起逐年增长的压力?王老吉的新瓶颈就是:如何让王老吉像可乐一样随处可喝,而不再限于餐桌,不限于防上火的功能?如何有更高的市场渗透度?如何让消费者增加饮用的频率?正所谓“成也萧何,败也萧何”,当初导致王老吉成功的“怕上火”条件,在新的市场阶段看来却成了限制王老吉向更高目标迈进的绊脚石。从王老吉成功的经验里,王老吉已经学会了“泛化条件”,可以获得更多生意机会。况且有可口可乐的亲身示范,这更奠定了王老吉继续“稀释功能”的决心。由“下火”到“怕上火”,再到“无任何功能”。可口可乐早期曾打出“提神醒脑”的功能,后来为了扩大使用条件变成“家常菜”,取缔了可乐的功能。甚至还把可乐打造成美国文化的象征,再后来干脆文化也不承载了,直接改成饮用的“畅爽”感受——随时随地“爽”。我们发现可口可乐的轨迹始终是朝着“无为”方向走的,路径如下:止咳水(极窄条件)——提神醒脑(较窄条件)——美国文化(较宽条件)——畅爽(极宽条件)。性能特色越来越弱,使用条件越来越宽。王老吉结合自己成功经验和可乐的成功经验,它极有可能把下一波的高增长放在“拓宽使用条件”上,具体地说王老吉可能会逐渐淡化“怕上火”的条件。王老吉开始学可乐了,可乐曾经代表过美国的文化,现在王老吉开始代表中国文化了!“我为中国红!”——奥运“吉庆十分,当然王老吉!”——节日“亚运有我,精彩之吉!”——亚运“汶川地震捐资一个亿”——国难“玉树地震捐资1.1亿”——国难我们理性地从商业的角度来看问题,当前王老吉在核心概念上仍然采用的是“怕上火,喝王老吉!”,而在很多推广概念上,却做出了与核心概念没有直接关联的主题。这是一种摇摆,或者是拓宽产品条件的缓慢过渡!在我们看来,王老吉进入了陷阱——进入了自己成功模式的陷阱,进入了可口可乐成功模式的陷阱。 成功为何不可复制 先不说美国文化与中国文化的高下,而是可乐有内在的基因跟美国文化产生关联:自由、泛滥、快餐式的。而王老吉凉茶与中国的文化关联在哪里呢?难道仅仅凭借一个红色就产生了关联?或者是出于爱国者这个条件我们喝王老吉?这毕竟无法承载消费者的长久购买冲动。再则,美国是在一种自我感觉良好的“强势文化”的优越感下,向世界输出自己,而目前我们还没有美国那么强势,在中国文化里,最起码我们比美国人谦虚。王老吉这么做,一句话!东施效颦!现在王老吉准备打破条件限制,拓宽使用条件。这个目标固然没错,但王老吉却万不该放弃掉“怕上火”的条件。“怕上火”当然不是最宽阔的使用条件,但是脱离了“怕上火”的根基,王老吉将无从与可乐竞争,甚至不能与其他饮料竞争。因为无论从品牌强度与产品口感,王老吉都无法与可乐抗衡。只要有可口可乐品牌影响力的强势存在,王老吉是无法成为“喝”的第一选择的。其次王老吉的口感无法与可乐这种碳酸饮料比拼味觉刺激,相比之下王老吉温温甜甜并不具备口味黏性。说得更明白点,在可口可乐和王老吉都卸掉功能后,赤膊拼杀的结果只能是王老吉吃大亏。王老吉还必须穿上“怕上火”的铠甲,才能保护好自己。虽然这幅“铠甲”让王老吉平时行动极其不方便!但还得披着。因为阶级敌人从未离去。王老吉如果按照可口可乐的出牌套路打,最终一定会输。所以现在我们看到王老吉左右摇摆,既不敢舍弃“怕上火,喝王老吉!”的发家秘籍,同时又到处衍生其他的主张,跟“怕上火”完全是两码事。这一点也不奇怪!因为面对重大抉择,王老吉徘徊不定! 品类:不该丢弃的发家精髓 有没有一种方法既可以延续原来的概念,而又能进一步突破销售瓶颈,让王老吉再上一个台阶?有!绝对有!这就需要我们跳出饮料行业的思维模式,借鉴其他行业的经验,让我们参考下宝洁的操作模型,看看海飞丝的“去头屑”。现在“去头屑”的需求已经占据整个洗发水需求的一半左右,也就是说市场上的大多数洗发水都是有去头屑功能的。遥想当年海飞丝刚登陆中国,那时大家都觉得头屑是正常现象,但经过海飞丝的日积月累的传播,我们现在已经把头屑看成了大敌。洗头都会先考虑能不能去头屑,去屑洗发水成为了洗发水里面最大的品类。就如同防蛀牙膏成为牙膏里的最大品类。看到这里,聪明的读者就已经明白了,正确的策略就是让王老吉成为饮料里最大的一个品类!王老吉要想赢取可口可乐,战略方向不是像可乐一样逐步卸掉自己的功能性,而是利用自身的功能性,让“防上火”饮料成为饮料大类里的最大的一个品类,将计就计,将错就错!未来有一天,消费者在喝饮料时,第一个想到的是要“防上火”,而不是“畅爽”与否。那王老吉就赢了!那么如何做到呢?就是要找到一个敌人,敌人越强大,往往越能成就我们!那么这个敌人是谁呢?就是“上火”——让全国人民像广东人民一样对上火那么敏感。当然我们诉求的不是“上火”的火力是多么猛,如果上火很明显的话,消费者就会选择服药来克服,而是例如“随时随地上火”(对应随时随地喝)。王老吉需要的是强化这个“敌人”,规范这个“敌人”,就如同杀毒软件一样,没有病毒的存在,杀毒软件就失去了存在的价值,所以病毒要不定期地搞侵袭,才能迫使所有PC用户都得装正版的杀毒软件!王老吉应该把精力放到“上火”上面,强调上火不只是吃火锅时,甚至熬夜时、讲话多时,长期对着电脑时,天气热时、天气冷时,草木皆兵!另外,王老吉还得排除“防上火”的负面效应,虽然“防上火”比“下火”让人感觉副作用更小,但毕竟还是有些副作用,王老吉要排除掉这些疑惑,甚至要告诉消费者,要防火就得多积累多喝王老吉才行!把饮用量的上限打破。说白了,这些努力都是为了一个词——“频次”,只有在频次上不断提高,才有可能战胜可口可乐。当“频次”上来后,销量也自然上来了,销量上来后,也自然可以降低单罐的生产成本,以更平的价位就会促进消费者更高频次地饮用,进入了良性状态。进入了可口可乐“成本领先”的模式(可乐可以卖得比白水都便宜),王老吉现在的市场价是三块五到四块人民币,当王老吉卖到两块钱仍能获得不菲利润时,才真正与可口可乐并驾齐驱了。火辣的湘菜一开始进入广州可能是个“特色菜”,当让广州人适应了辣味后,就成了“家常菜”。王老吉一开始也是“特色菜”,所以它卖三块五,他不能一如既往地靠“单次”来赢取利润,而是靠“频率”赢取微利,那时才能成为“家常菜”。才能真正超越可口可乐。王老吉,你要战胜可口可乐,按可口可乐的套路很难赢它,事实上在同一套路的拳法里,除非有创新手法,否则徒弟很难赢师傅。你只需要坚持自己的看家本领,把其做深做透,在未来某一天你一定能赢得可口可乐,到那一天你再代表中国文化,那才是名副其实的中国精神!不是你为中国红,而是中国为你而骄傲!

爱华网

爱华网