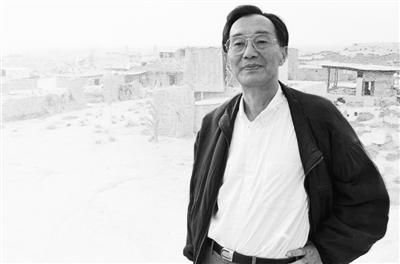

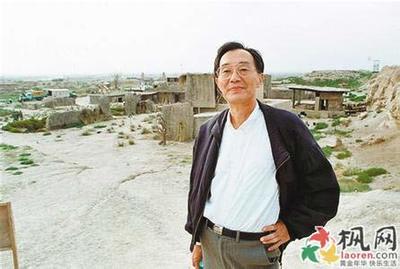

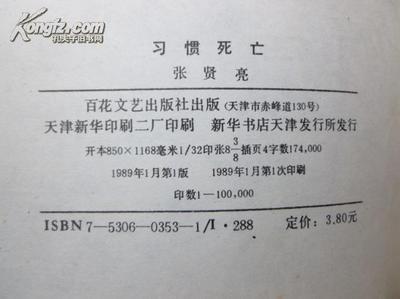

张贤亮,江苏盱眙县人,1936年12月出生,曾任宁夏回族自治区文联主席、中国作协主席团委员,代表作有短篇小说《灵与肉》、长篇小说《男人的一半是女人》等,先后有9部小说被搬上银幕。1993年,创办华夏西部影视公司,如今,公司下属的镇北堡西部影城已成为宁夏重要的人文景观和旅游景点。

初到宁夏的人,往往会被当地人介绍去镇北堡西部影城游玩。这座占地1100亩、在一片废墟上建造起来的影城,从最初的78万元投资,到现在总资产超过2亿元,被视为我国文化产业“低投入高产出”的范例。

影城的董事长张贤亮,也被戏称为镇北堡“堡主”。十几年来,从一位知名作家“变身”为成功的实业家,今年73岁的张贤亮在不同领域都取得了不俗的成就。

一片荒凉地,长出“摇钱树”

“文化产业是一种心智创造”

在一些电影人和观众眼里,镇北堡西部影城几乎成了“苍凉”的代名词。截至目前,已有近百部影片在此拍摄:《双旗镇刀客》、《边走边唱》、《新龙门客栈》、《东邪西毒》、《大话西游》……

一片荒凉也能“卖钱”?很多人感慨于这个创意的独到,但张贤亮却认为影城出卖的并非荒凉本身,而是荒凉的地貌和古堡中的文化包装和艺术内涵。他认为,“文化产业大量投入的是文化艺术的创意、设计、构思和经营管理策略,说到底是一种心智创造。”

镇北堡原本是明清时期修筑的一座戍塞边城。1961年,正在“劳动改造”的张贤亮发现了镇北堡,用他自己的话来说,“从中感受到一股不屈不挠的、发自黄土地深处的顽强生命力”,他还将这里写进了小说《绿化树》。

上世纪80年代初,在张贤亮的撮合下,电影《一个和八个》在镇北堡取景拍摄,这片荒凉初涉银幕。1993年,宁夏文联创办宁夏华夏西部影视城公司,对外称“镇北堡西部影城”。时任宁夏文联主席的张贤亮将自己小说外文译本的版税抵押给银行,再向几家文化单位和镇北堡当地的林草场集资,实际到手资金78万元,“开始并没有当作文化产业去做,只是想建立作家与社会生活的紧密联系。一段时间实践后,意外收获了市场经验。从那时起,我逐渐认识到文化是产生高附加值的重要手段。”

受资金限制,也为了保持荒凉的特色,影城开建之初,张贤亮干脆“放水养鱼”,就这一片荒凉、两座废墟,让影视剧组来任意搭景。一般来说,剧组撤了,场景也就作废了,可是,如果把它们当作艺术造型看待,就极具价值。基于这种认识,张贤亮要求必须保留原有场景造型,但必须更换其使用的简陋材料,固化为永久性景点。随着在此拍摄的电影越来越多,留在影城的景点也越来越多,并最终作为旅游资源“卖”给了游客。

1994年初,影城还在负债经营时,中央出台政策,指示党政机关团体与所办的“三产”在人、财、物上全面脱钩,不允许机关干部在企业兼职。张贤亮属于公职人员,但贷款的抵押品是他本人的外汇存单,如果与企业彻底脱钩,银行贷款便无人承担。后来,张贤亮继续留任董事长,“代价”是必须承担所有债务。“倘若影城经营失败,我便倾家荡产”,说起当年的破釜沉舟,张贤亮感慨道,“过河的卒子毫无退路,也只能拼着命往前走。”

十几年“拼着命”走来,成绩斐然:2000年,影城获评国家级4A级景区。如今,影城每年为银川市解决400余就业岗位,为周边农民提供5万个工作日,剧组和游客还直接拉动了当地的经济。

一群“泥腿子”,玩出大财富

“文化产业正逢其时”

并不是所有的影视城都能赚钱。据了解,包括影视城在内,目前全国共有各类主题公园2000多处,其中70%亏损,20%持平,只有10%左右盈利,约有2/3无望收回成本。与动辄投入几亿元、十几亿元的影视城相比,镇北堡西部影城的“投入产出比”之高首屈一指。

“我是带领一群‘泥腿子’在致富”,张贤亮坦承,由于地处高素质人才匮乏的西部地区,影城员工的文化水平及拥有专业技术人员的比例,大概是全国同类影视城中最低的。然而,民营体制能充分挖掘一点一滴的资源,使资金的运作产生出最高效益,“我们不做任何用来应付上级的空头规划,完全按照市场形势和游客的要求,修建‘适销对路’的、旅游与影视拍摄兼用的景点。此外,我们实行公开竞争上岗,奖惩机制都很明确。”

张贤亮介绍说,镇北堡影城之所以每年能有发展,一是低成本投入,景观可根据需要任意改建拆迁;二是高智力投入,也就是将场景和道具作为文化载体转化为自己的资本。

张贤亮在经营上做了许多创造性的工作。影城的标语、口号及导游词都由他撰写,他还亲自设计了影城的城徽。他说自己卖过“至今最贵的黄河水”,将2毫升的黄河水制成水滴状纪念品,售价10元。这项名为“中华民族的乳汁”的外观设计专利,在2002年宁夏旅游商品设计大赛中获得一等奖。

“邓小平同志说‘科学技术是第一生产力’,我觉得有第一必有第二,现在看来,文化就是第二生产力。”十几年摸爬滚打,从文化中“玩”出大财富的张贤亮认为,我国文化产业的发展正逢其时,只有各种所有制的文化产业都发展壮大,才能带动全民享受文化事业的发展成果。

一个老产业,试着新转型

“让文化产品越来越增值”

从2004年起,西部影城决定对影视剧组免费开放,“对剧组免费,不但会带来巨大的人气,也会带来好口碑,这种广告效应是金钱难以做到的。影视城今后的赢利方向应该是大力发展旅游业。”这一决定还来自于更深层的考虑——从那时起,张贤亮已经意识到,随着时代的发展,影视城这一老产业将面临转型压力。

张贤亮认为,影视剧今后会越来越多地依赖高科技制作,作为拍摄基地的影视城“已是一个夕阳产业,必须未雨绸缪,依靠文化内涵来延续生命力”。为此,他开始筹划镇北堡的将来,并为这种转型尝试新路。

一方面,影城大量引入民间的“非遗”项目,目前已有30多种项目进驻。对于能产生经济效益的项目,影城免费给民间手艺人提供场所;对于无法产生经济效益的或经济效益较差的,影城每天给艺人40元到50元工资。

来自宁夏南部山区的伏兆娥能在两分钟内为来访者剪出肖像,一张彩纸不过几分钱,但经过她的手,每张剪纸能卖上10元钱。在镇北堡里,像伏兆娥这样落户谋生的还有许多:来自固原的擀毡人王玉成、从事金石篆刻的西吉人任振斌、擅写藏头诗的农民书法家牛尔惠、刺绣大师赵桂琴……影城已被授予“国家级非物质文化遗产代表作名录项目保护性开发综合实验基地”。

另一方面,张贤亮开始大量收购古旧建筑石材木料、战车马车、古代兵器、家庭用具等,充实到古堡内相应的景点中,使得那些原本为了剧情而设计的艺术造型真正有了魂魄。

转型初见成效:2009年,影城的游客预计将超过70万人次。

“影城今后的定位是中国西部一个农村化、民间化的古代小城镇,并逐渐发展成旅游特色城。”张贤亮相信,“随着时间的流逝,文化产品不应贬值,而应该越来越增值”。

爱华网

爱华网