现在有句话用得很多,叫“学以致用”。我本来以为它必然出自什么经典,没想到翻遍《十三经》都没有。只有《周易》中有一句“备物致用”,比较接近。“备物致用”这句话的意思按孔颖达《周易正义》的解释是:“备天下之物,招致天下所用。”“天下”并非原句所有,因为紧接着的下一句是“立成器以为天下利”,所以孔氏才这样解释,单就“备物致用”而言,它的意思很简单,就是“备东西(将来)好用”。“学以致用”应当是仿此句而来,意为“学东西(将来)好用”。 到底是哪一个人或者哪一本书首先提出了这个观点的呢?一时间竟查不出。我们暂且不管它。现在单来说说这个观点本身。

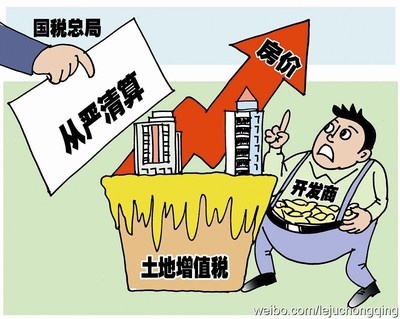

这个观点对不对呢?似乎没有人怀疑。学就是为了用,有用就学,没用就不学,这有什么可怀疑的吗?旧时学文、学武、学种田、学手艺,有道是:“学成文武艺,货与帝王家”,“积财千万,不如薄技在身”。今人读书上学,也有谚语说:“学好数理化,走遍天下都不怕。”学,不都是为了用吗?解放后,革命成为万用之首,一切学习都是为了革命,为了建设社会主义祖国,为了实现共产主义,“学以致用”和“为革命而学习”、“为建设祖国而学习”、“为解放全人类而学习”便成了同义语。我和我的同时代人就是这类口号中度过自己的学生时代的。改革开放以后,中国人告别了革命,赚钱变成时髦,当官发财变成时髦,于是为革命而学习就变成了为赚钱而学习,为当官发财而学习,家长送儿女上学,儿女考大学选科系,无不以此为考量,凡出路好就业易赚钱多的就热,反之则冷,简直恨不得把“学”和“钱”直接画上等号。举国上下无人置疑,中国人的“学以致用”说于焉登峰造极。 老实说,我是很怀疑甚至反对这个观点的。当然,我从前也不怀疑这个观点,是后来才怀疑的,尤其是到了美国留学才怀疑的。甚至刚到美国留学时也还不怀疑这个观点,是在美国待了一段,跟美国同学交了朋友后才开始怀疑这个观点的。 我在哥伦比亚大学东亚语言文化系念博士的时候,认识一位比我高一级的美国女孩,名字叫BettineBirge,中文叫柏清韵。Bettine出身美国世家,父母、舅舅都是大学教授,外公还是诺贝尔奖得主。我们后来成了好朋友。我第一次碰到Bettine是在哥大东亚图书馆。那一天,我在阅览室中央的大条桌边念书,一位金发美女坐在我对面,面前摊开一本书也在念,我一眼瞥过,吓了一跳:她念的居然是欧阳修的《新唐书》,线装本!我大为好奇,便屡屡去瞟她,她似乎觉察到了,抬起头来,朝我嫣然一笑。她相当漂亮,又很温柔,这一笑给了我胆量,我便趁机问她:你也是东亚系的学生吗?她说是,我问她主修什么,她说中国历史,重点是唐史。我忍不住又问:你为什么要学中国历史?她似乎迟疑了一下,然后慢慢地用中文说:“因为我感兴趣。”我注意到她眼里有一丝困惑,似乎我问的是一个很奇怪的问题。其实我对她的回答也不满足,觉得缺了一点什么,但到底缺什么,我也不大明白。也许在我的下意识中,指望她说为了当教授或者为了做外交官什么的吧。仅仅为了兴趣,在我这个中国人看来,如果不是敷衍,就多少有点矫情。就为了兴趣读研究所?未免太奢侈一点了吧。 但是,她的话却让我怎么也忘不掉。读书可不可以只是为了兴趣,没有别的目的?学一定要致用吗?不为了用,只为兴趣而学习,难道不行吗?如果用不上,难道我们就不学吗?Bettine的话让我想了又想,后来竟然发现自己越来越认同她了。在美国待久了,渐渐发现为兴趣而读书并不只是Bettine一个人的看法,美国学生很多都是如此。他们似乎很少为将来的饭碗考虑,更不会把“建设祖国”、“解放人类”之类的宏伟理想当作自己求学的目的。甚至可以说,在这个问题上,他们其实并没有认真地思考过,他们只是随兴,跟着自己的感觉走,所以你常常看到一个美国学生一年级学文,二年级学理,大学念生物,研究所却学哲学,在咱们中国人看起来,这不是缺乏计划浪费光阴,就是东不成西不就脚踩西瓜皮。但他们却自得其乐,家长也不责备,老师也不奇怪。最令人不解的是,他们这样玩来玩去也还有人玩出了名堂,甚至玩成了大家,玩成了诺贝尔奖得主。 其实中国人也并不是向来就讲“学以致用”。中国的古圣先贤把“学”看得很重,但很少有人把“学”与“用”作功利性的连接,“学以致用”不出自《十三经》,正好证明这个观点在中国传统文化中并不经典。孔子是中国最伟大的教育家,被称为“大成至圣先师”,《论语》是讲“学”讲得最多的书,《论语》的第一个字就是“学”,第一句话就是“学而时习之,不亦说乎?”说学习是一件令人很高兴的事情,你看,孔夫子不正是说为兴趣而学习吗?孔子很反感为解决衣食之类的实际问题而学习,所以当他的学生樊迟想要老师教他如何种田种菜时,他就老大不高兴,骂樊迟是一个目光短浅的小人(见《论语·子路》第4条)。他的另外一个学生子张想向老师学做官,他也不回答什么做官的技巧和方法,而只是要子张“慎言”、“慎行”(见《论语·为政》第18条)。他反复地教导自己的学生:“君子谋道不谋食”,“君子忧道不忧贫”(见《论语·卫灵公》第32条)。那么学习读书为了什么?孔子说,是为了“学道”:“君子学以致其道”(见《论语·阳货》第4条和《论语·子张》第7条)。“道”是什么?“道”是人生、社会乃至宇宙的总道理。人生活在社会中、宇宙里,会碰到无穷无尽的困惑,这些困惑烦扰我们,也不断地引发我们探索和解决这些困惑的欲望与兴趣,直至明白总道理,才会得大愉快、大解脱,所以孔子说:“朝闻道,夕死可矣!” 解决人生困惑的欲望与兴趣,也就是我们通常说的“求知欲”,才是我们活到老学到老的真正动力,而“致用”不与焉。持“学以致用”论者,看来务实,其实短视;看来目标明确,其实目标错误。在这些朋友看来,只要在学校里学到的东西,没有在工作上派上用场—也就是没有变成工资,变成钱,就是浪费了。如果用上了,工作熟练了,他就不觉得再有学习的必要了,因为已经“致用”了,连精益求精都没有必要,因为不合“性价比”,划不来。这些朋友如果年纪再大一点,尤其是退了休,就会更觉得无所事事,没有什么好学习的了,因为年纪一大把了,学了还有什么“用”呢?“八十岁学个吹鼓手”,谁来雇你啊? 持“学以致用”论者,如果走到极端,甚至可以变成“不学也致用”。此话怎讲?因为“学以致用”论者重点在“致用”,致用又被等同于谋职糊口升官发财,学问于是乎变成敲门砖,门敲开了,就可以弃置一旁。再进一步,只要能敲开门,砖头是真是假也就不重要了,真学问,假学问,真文凭,假文凭,甚至有没有学问,有没有文凭,都不重要,能谋到职就好,能赚到钱就好。到了这一步,不是不学也可以致用吗? 如果一个人以“学以致用”为信念,那么不管他如何理解这四个字,如何运用这四个字,都无所谓。引出的结果是好是坏,也仅止于一身。但倘若一个国家,一个民族,尤其是一个国家的学术界,一个民族的精英,也奉“学以致用”为圭臬,那么要指望这个国家这个民族出什么思想家、大学者、诺贝尔奖得主,恐怕就没有什么希望了。 不知道钱学森临死之前向我们的中央领导人提出那个“大哉问”的时候,有没有想到我所说的这层意思?如果没有,那么在我看来,还是未达一间。

爱华网

爱华网