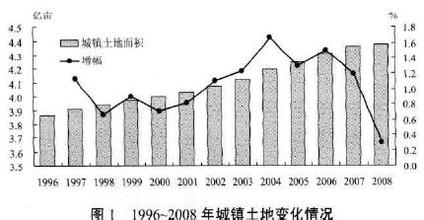

十八大之后,中央政府明确提出了新型城镇化的概念,“新型”区别于过往的关键是以人文本,注重内涵和质量,力求突破过去那种以人口比例增加和规模扩张为主的城镇化。换句话说,就是解决人在城市空间里生存、居住和发展的问题,实现城市居住生态公平、和谐的良性发展。目前,“人口城镇化”是国内学术界和媒体讨论得最热烈的话题之一,主要聚焦在人口城镇化的战略作用、影响因素和实现路径上,角度不一,其中涉及最多的是制度变革、政策设计和产业结构升级等几个方面。类似的讨论还在继续,但这些讨论都局限于解决问题的表面,很少涉及更深层次的公共决策和公共治理问题。也就是说,在既有的政治格局和制度安排下,人口城镇化的公共选择方向是什么?怎样才能有效解决城市空间中不同群体之间的资源公平分配问题?回答这些问题,将超越人口城镇化的政策信号意义,有助于探索一个具有长期性、建设性的城镇化发展方向。 公共治理能力面临严峻考验 在政府的规划目标中,人口城镇化的内涵是非常明确的。主要包括公共服务、产业支撑和居住环境等方面,实现城乡和不同规模城市之间的协调和可持续发展,最终实现人的公平发展。可以看到,人口城镇化强调的是人本身的流动、聚集和发展。在中国,推进城镇化主要是由政府主导的。然而,人口城镇化的规律完全不同于土地城镇化,就像物质资本和人力资本是完全不同的两种资本一样,物质可以通过强权让其转移、再造、处置,而人本身的去留则要难得多。这无疑是对政府公共治理能力的一种考验,也是对现有公共管理模式的挑战。主要表现在以下四个方面: 首先,在规则改变和制度变革的动机方面,政府缺少推进人口城镇化的内在激励。土地城镇化可以为地方政府带来巨大利益和政绩显示,而人口城镇化更多需要政府投入在大量看不见的公共服务上。尽管新一届中央政府提出了不以GDP作为政绩考核的主要指标,而且各地方政府也都争相回应,但在现有的政治体制下,可以量化的经济指标仍然难以被取代。地方政府有多大动力和能力突破目前的公共财税和政绩考核体制,不但取决于中央政府改革决心和政治智慧,还取决于经济发展的状况。因此,在转型成功以前,经济效益仍然是政府的最大动力,社会效益是让位于经济效益的。 其次,政府缺乏大量有强烈公共服务意识和专业治理能力的官员。在城乡差距和收入差距日益扩大的今天,公务员的招考和选拔机制已经逐步沦为社会关系网络和官僚体制的“奴仆”,加之劳动力要素市场的严重扭曲,导致公务员队伍的人力资本与实际需求严重不匹配。缺乏公共服务意识和专业能力的公务员,很难处理好人口城镇化进程中的复杂状况,尤其是面对身份认同、群体互动效应等社会文化心理和行为的“软”问题。 第三,城市利益结构的极度不均衡,公共治理难以形成自组织能力。在世界很多国家的城市,人口城镇化的道路也充满曲折,但成功的案例都有一个共同点,就是城市社会结构中的利益群体能够相互制衡和谈判,使得公共体制和私人安排之间可以达成一种解决长期性资源分配的解决方案。中国目前的状况是,通过现有的政治体制,改革的既得利益者形成日益强大、稳固的堡垒。而由于竞争规则的不公平,其他群体的谈判能力被极大削弱,加之缺少自下而上的流动机制,导致社会阶层在原有的路径上固化,无法形成公共治理的有效组织结构。 第四,公共决策缺乏民主机制的支持。公共治理不是通过威权行使的行政命令,也不是简单交由市场来决定,而是一种政府、市场和社会三方互动的公共管理模式。它建立在市场原则、公共利益和合法性认同的基础之上,强调多元、民主和协作。在中国的官僚文化中,“向上负责”的“一把手”文化根深蒂固。中国社会建立的是自上而下、等级分明的秩序,民主、制衡的治理理念还远远不是社会主流。因此,要在公共决策形成一种平等对话的合作机制还尚需长久时日。 公共治理水平决定城镇化质量 具体来看,人口城镇化的主要内容是农民工变市民、城市居住生态以及人在城市空间中的发展问题。我国的公共治理水平将决定未来人口城镇化的质量。目前,中国在推进人口城镇化进程中出现的诸多问题,与政府部门缺乏科学、系统的公共治理理念有关。一些公共政策经常自相矛盾,大量治理措施流于形式和表面文章。如果不能深入问题的实质,寻找帕累托效率改进的方向,中国的人口城镇化演进可能还是无法脱离传统城镇化的“数字陷阱”,甚至还会出现逆城市化的趋势。 例如,人口城镇化中的农民工融入城市问题。农民变市民,实质上是一个社会身份的转化和心理认同过程。“农民工”这个概念是由户籍制度及附着其上的就业、教育、住房、医疗等一系列制度所赋予的强制性身份,而且这一社会身份是会被下一代所继承且具有先赋性的身份。因此,在制度政策、社交网络和人力资本等因素无法同时与地域转移和职业转移相配合时,农民工的社会身份认同将在较长的历史时期里处于角色转换与身份转变的错位状态。而这一身份认同也将直接传递给其子女,形成与城市儿童有着社会和心理隔阂的特殊身份群体。为了推进公共服务的均等化,避免农民工及其后代子女形成“自我隔绝”的社会群体,很多地方政府从义务教育入手。通过财政补贴、规范或“收编”农民工子弟学校等方式,加大对农民工子女的教育投入,促进义务教育阶段教育资源的均等化配置。然而,这些措施通常是短期、片面的,不是通过建立一套长效、动态均衡的机制来进行资源配置。这与政府、教育机构和社会部门之间难以形成有效的交流互动,公共治理水平低下有关。 在城市居住生态方面,公共治理也可能由于缺乏足以抗衡城市既得利益群体的力量而长期锁定在垄断和强制的路径上。可以看到,无论是基础设施建设,还是治污减排的绿色环保工程,更多体现的是政府意志而非民生需求。最突出的是例子是城市道路的翻新和改造,挖了修、建了拆,给百姓的道路出行长期制造不便,而且这种状况并没有改善的迹象。另外一个例子是大学的基础设施建设。大学是一个城市的文化标志和思想聚集地,但至今为止,国内还没有一所大学能够提供达到国际水准的校园生活体验。楼宇大而无用,设施贵而不便,没有文化气息的校园比比皆是。即使诸如北大、清华等名校,也不能例外。公共投资巨大,但项目的规划、设计和营造都没有从使用者的体验出发,造成城市居住生态普遍缺少人文关怀。 人口城镇化的终极目标,是为了实现“人的无差别发展”。人在城市空间里的发展,离不开公平、高效的公共服务,也需要有可持续、良好的就业环境的支持。提供就业支撑的是合理的产业结构和产业发展水平。以工业化、产业化带动城镇化,是中国改革开放以来城镇化的主要路径,使中国城镇化率迅速从改革之初的17.92%,上升到2012 年的51.57%。其间,政府推进城镇化的主要措施是政府为主导的招商引资、征地开发、建造工业园区等。这些措施一方面造就了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化,另一方面也留下了严重的产能过剩、环境污染、房价高企和资源短缺的问题,使城镇化难以可持续发展。在推进以人为中心的新型城镇化的过程中,需要寻找与地理禀赋、公共服务水平和市场条件相匹配的产业作为支撑,这对政府的决策水平和治理能力提出了很高的要求。从某种意义上说,人口城镇化无异于一次转型变革,需要政府从惯常思维中跳出来,“放下身段”,贴近大众。通过制度变革、政策创新和理念变革,实现人口城镇化的可持续发展。 人在城市里聚集,集聚的持续动力之源归根到底与人的需求有关。洞悉人的需求,体现人在城市空间中的生存和发展诉求,协调城市可持续发展中公共利益和私人利益的矛盾,既非政府一己之长,也不是市场化本身就能达到,而应该是一种政府规划、市场主导和民众自由选择的合力结果。

爱华网

爱华网