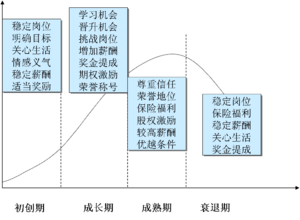

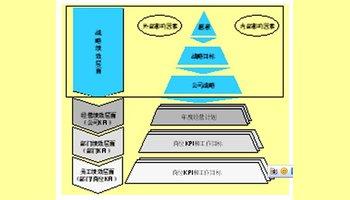

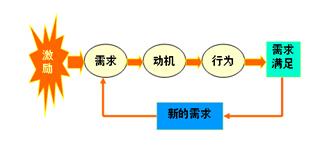

文/李莉 激励机制事关成败 员工激励是企业管理尤其是人力资源管理的核心问题。在人才竞争日益激烈的市场经济中,企业必须不断改进人力资源管理工作,提高激励的有效性。激励机制是否得当影响到企业的经营业绩,甚至关系着整个事业的成败。 影响员工激励效果的因素有很多,有关这方面研究的理论也不少。企业应该在这些理论分析的基础上,采取适合自身的具体措施,使激励更具有针对性。另外,对员工进行激励,还应该注意激励措施的系统性,不能顾此失彼,否则会使激励的正负效果相互抵消,降低激励的投资回报率。 关于激励机制必要性的认识古已有之。所谓“水不激不跃,人不激不奋”,西方管理学中也曾有言:“人们总是喜欢去做受到奖励的事情”。 当今经济社会,只有在有效的激励下,企业员工才会发挥积极性、主动性、创造性,完成自己的工作目标,并为企业创造新的价值。 现实中,我们常听到“公司的成绩是全体员工努力的结果”之类的话,表面看起来管理者非常重视员工的作用。但当员工的利益诉求以个体方式出现时,管理者往往又会以企业全体员工整体利益为由加以拒绝。这让员工觉得公司的所谓“重视员工的利益和价值”只不过是一句空话。明智的管理者都知道,用人是企业兴衰成败的关键,只有通过激励员工,提高人才的工作效率和积极性,企业才能在激烈的市场竞争中立足。 对员工的激励一般可以从内容和过程两个方面进行探讨,其中又以内容型激励理论为主体。只有明确了用什么来激励才能进一步研究激励的阶段和过程问题。 下文主要就赫茨伯格的双因素理论、马斯洛的需求层次理论来对内容型激励在企业管理中的意义加以论述。 赫茨伯格的双因素理论 赫茨伯格的双因素理论指出,一些工作因素只能防止产生不满意感,而另外一些则能产生满意感,这两种因素对应的是人生活的不同层次。 第一类因素称为保健因素,包括企业政策和管理、技术监督、薪水以及人际关系等。这些都是员工从一份工作中所能得到的最基本的利益,是工作和生活的最基本保障。 因此在这类因素不具备的时候会引起员工的强烈不满,而因素具备的时候也不会产生很大的激励作用。老板许诺给员工的薪水即便是按时按量兑现,也不过是员工的应得报酬,不会对员工产生什么激励,相反如果一旦薪水未能兑现,则很有可能产生消极作用乃至导致人员的流失。 第二类因素是激励因素,包括工作本身因素、认可因素、成就和责任等。这些因素反映的是员工在基本生活状况得到保证的情况下对于更高层次物质生活和精神生活的追求,因此不具备的时候不会引起很大不满,而具备的时候会产生很大的激励作用。公司通过这些激励因素以显示自己对员工的重视以及对员工价值的认可,这也是一种以人为本的思想的体现。 日本松下集团就是一个很好的例子。公司高层领导开会时使用的桌子是圆的,而不是常见的长方形,这为会议创造了一个平等的环境,与会的人都觉得自己是集体中的一个无差别的个体,能够尽心尽力地为公司出谋划策。 麦当劳深谙员工激励之道,会按照具体情况为每个人及不同岗位制定目标,一旦达成目标,就可以获得公司内部的积分奖励,从而得到春游、职业发展、抽奖、聚会、带薪休假等的机会,所有的员工都是平等的,只要努力工作就能改变命运。 不少企业在创业之初给予员工一定比例的股票期权作为工作的激励,这从根本上让员工由为老板工作转变成为自己工作,真正成了自己命运的主人,这样能充分调动起员工的主观能动性。 赫茨伯格的双因素理论表明,“激励因素”是让企业员工发挥积极性、创造性的关键。所以有效的激励机制应该避免“激励因素”转化为“保健因素”,使“激励因素”成为激励员工的持久动力。 这就告诉企业在实施激励机制的过程中,还应该根据内外环境的变化适时加以调整,使其能为持续激励本企业员工发挥作用,实现员工个人目标和企业战略目标的协调发展,最终实现企业长盛不衰的发展。 多数企业认为,只要给员工更多的报酬,员工的工作积极性就可以得到有效激发,他们把这看做是一种“激励因素”,因为员工的薪水提高了,他们也就得到了超过“保健因素”的回报。 事实上这一做法也确实能在短时间内提高员工的工作效率,但时间一长,问题便接踵而至。 加薪一段时间以后,员工陷入“加薪疲劳”,工作效率又回到从前,这时的员工往往期待再次加薪,如果加薪的期望得不到满足,就可能选择离开。可是没有公司会因此不断地给员工加薪,结果加薪反而导致公司陷入尴尬境地。这便是“激励因素”转化为“保健因素”给公司带来的后果。 其实按照赫茨伯格的研究,只要公司能维持一定的“保健因素”,员工就不会对工作产生不满,但也不会大力投入工作,这时管理者们需要的是尽可能多地提供各种激励。 但是每一种激励都不应该是长期维持或是恒定不变的,而应该根据员工、工作以及市场的状况适时地进行调整,以短期的集中的激励为主,长期的不显著的激励为辅。从而保证激励的长期有效性,以达到借助人才的力量实现企业发展目标的计划。 马斯洛的需求层次理论 内容型激励理论的另一个重要部分便是马斯洛的需求层次理论。这一理论将激励需求分为生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要五大类。 这五类的需要层次是逐级递增的。一般说来,只有在较低层次的需要得到满足之后,较高层次的需要才会有足够的活力驱动行为,很少有人会追求与自身实际情况并不相符的层次。就好像一个濒临饿死的人,即便是授予他再高的头衔,对他来说也是于事无补,它的激励作用还比不上一碗饭来得有效。 这其实在足球和篮球界中十分常见。如果我们把球员看作俱乐部的雇员,那么基本年薪就是他们的生理需要,而获得锦标是他们的尊重需要和自我实现需要。 我们经常会看见球员离开冠军球队投奔低级别球队,也经常能看到球员离开运动大国转而去小国家,究其原因不过是一个“钱”字。作为球迷来说往往无法理解运动员的这一举动,不明白为什么他们会因为一点薪酬上的纠纷就放弃运动场上的荣耀。 但事实上,人都是有需求的,只不过每个人在不同的阶段都有对不同事物的需求,没有满足他们的这些需求就无所谓激励。 当俱乐部和球迷们不断强调成就感和荣誉的同时,他们却忽略了一个人最基本的需求——生理上的满足,这与他们当前所处的位置所获得的荣誉无关。只有生理上的需求得到了满足,他们才有追求更高层次需求的动力。 马斯洛的需求层级理论的核心建立在对于人性的理解和尊重的基础之上,管理者必须了解员工并能尊重员工的需求,一旦与这一基础相悖是不可能形成有效的激励机制的。 这一需求层次的变化我们同样可以从两个国内标志型企业的身上看到。海尔在创业初期的企业理念是:“无私奉献,追求卓越”,1996年7月将其调整为“敬业报国,追求卓越”;而华为公司则提出:“不让雷锋吃亏”。这也正是两个企业能够获得成功的原因之一。 对人生价值的追求是必不可少的,但是对其的追求必须建立在满足其他基本需求的基础上,否则一切豪言壮语只不过是“无源之水,无本之木”,不可能长久地持续下去。 但同时我们也不得不承认这一层次的递进并不完全适用于所有人,也不能否认有人为了赢得他人的尊重实现自身的价值而越过生理、安全等层次需要的可能,中国自古便有“廉者不受嗟来之食,不饮盗泉之水”的说法。一些公益性质的举动,例如我国的希望工程,创办者以振兴贫困地区儿童教育事业为己任,不去计较个人的得失。 马斯洛的需求层次理论并不是从根本上固定了各个层次之间的顺序,而是认为任何一种特定需求的强烈程度取决于它在需要层次中的地位,以及它和所有其他更低层次需要的满足程度。也就是说虽然和个人的人生观、价值观也有着密不可分的关系,但这一关系不能简单由人品或是人格来界定。不能简单地认为以满足生理需要为先就是不高尚的,而以实现尊重需要和自我价值需要为先就一定值得推崇。

有人把马斯洛层次理论下的员工比作四种不同的鱼:水沟里的鱼、池塘里的鱼、河流里的鱼、大海里的鱼。这个比喻很贴切地反映了在这几个不同的层次中的员工的不同点。 比如说水沟里的鱼,由于自身环境和条件的限制,它们只能以生存和基本的物质满足作为自己的需求,这并不意味着它们不向往广阔的海洋。 只是相比那些而言,生存对于它们是更为实际也更为迫切的选择,这时足够的食物比宽阔的生活环境对它们来说更有价值。 当然,赫茨伯格的双因素理论和马斯洛的需求层次理论都只是一个类似纲领性的指导思想。管理者们必须根据企业自身的状况、企业员工所处的不同阶段以及市场的普遍情况来采取相应的激励措施,同时坚持以人为本的思想,在考虑整体利益之时,也必须切实注重个人的利益,以发挥整体每个组成部分的最大能动性。 公司就像一个盛水的大桶,只要有一块“短板”的存在,公司的发展前景就必然会受到或多或少的制约。 作者单位:北京工商大学嘉华学院

爱华网

爱华网