第56节:诺贝尔经济学奖得主预测中国经济(13)

系列专题:《经济危机的预测与反思:经济学的香槟》

无论是怎样的历史学家,都没有预见过会在中国共产党领导下的地方发生这样一件事,可谓奇观:一个是权,一个是钱,它们紧紧拥抱在一起!自有资本主义运动以来,包括英国工业革命在内,从来没有见到过如此动力,这两个人类历史上最有影响的力量结合起来,在中国搞市场经济,这在其他国家是没有过的,资本主义所经之国没有一个国家发生两部发动机并成一个,成为一个大马力发动机,没有这样的事情。权、钱结合,在中国形成这一场市场经济的风暴,它造成的社会弊端,大家都可以看得见,它使中国付出怎样的社会代价,大家都可以看得见。 更重要的是,当资本如入无人之境,大踏步回归中国时,中国的政治体制改革止步不前,或极其缓慢,远远落后于经济体制改革。这是第二阶段改革的第二个秘密。第一阶段改革是有双向目标在那里的,第二阶段改革只有一项目标,经济体制改革,而政治体制改革进度极其缓慢,权力不受监督、不受制约,成为官员权力的盛大节日。那当然会造成制度性腐败,会发生千百万民众被剥夺感,被改革开放抛弃的那种离弃感。 如果计算数字的话,至少沿海地区大多数中国家庭,绝对收入在上升,但是你问他的主观感受,所谓幸福指数的话,倒反而不如第一阶段改革。这二者之间的剪刀差就是这样出现的。 朱学勤教授认为,中国在改革中意识形态虽然发生了大幅度萎缩,但核心结构还在,实际上是一场左翼政权。左翼意识形态组织的这场原始积累,这是中国第二阶段改革的第三个秘密。它当然有便利。它的便利是什么呢?因为左翼意识形态有一个宏大的愿景放在那里,我们总是要实现共产主义的,每一个人到时候都会有面包的,每一家的厨房都有一只鸡的,每一家的车库里都有一辆车的,这是共产主义。这个左翼意识形态可以给原始积累过程中千百万弱势阶层起一种镇痛的作用,因为有一种允诺在嘛,我们最终是代表你们的根本利益嘛。时间长了,镇痛作用消失减弱,老百姓开始不相信主流意识形态话语,这个便利性就走向了反面,造成整个社会意识形态、政府公信力的严重丧失。大家不相信主流意识形态话语,却又装作相信,而主流意识形态又装作人家都是相信我的,两边都在"装",这是当下中国公信力丧失的根源。不要怪老百姓随地吐痰,不要怪老百姓上车没有秩序,不要怪老百姓这么粗野,最重要的原因,是这个公信力丧失,老百姓觉得没有什么可相信的了。 全世界都在谈中国,但是中国关于这一场崛起,有没有自己的话语系统呢?世界上关于中国的变革有各种各样的定义,有中国威胁论、中国崩溃论,还有说中国是有韧性的威权主义,但是中国把自己这一场剧变说清楚了吗?中国失去了说清楚自己的能力。发生这么大的变化,中国人满身是嘴,反而说不清楚自己,你看滑稽不滑稽?朱学勤认为,第二个阶段改革的根本秘密,是形成了"市场列宁主义"。他说:"不是有韧性的威权主义,那是什么呢?我认为第二阶段改革塑造了中国、改变了中国的结构,这场转变是从马克思列宁主义变成市场列宁主义。市场成了我们马上就可以触摸到的现实,但是政治体制、政治结构,从列宁主义而来,没有发生变化。这是一个非常奇怪的结合,市场和列宁主义居然能结合。有朋友说,列宁当年也设计过新经济政策啊?对,那是短暂的政策设计,那和中国当下现实不可比拟。所以用新经济政策来解释当下中国,是没有说服力的,是捉襟见肘的。我觉得既要承认已经变化了的,还要直面没有变化的,你老老实实地承认,这是一个市场列宁主义的结构,这样才能使我们能够维护该变的、已变的,对还没有变的,当变则变,应该改变的是政治体制。我们和东亚四小龙的差别就凸现在这里。东亚四小龙是右翼威权,那个政治体制和市场结构没有根本性的冲突,甚至说右翼威权本身没有破坏过市场结构,是先有市场结构,后有威权。中国不是,中国在1949年以后,一面倒,曾经采纳过以俄为师的东欧社会主义市场经济的模式,曾经在那个时代创造过一个巨大的国有资产。这是不能用东亚四小龙解释的巨大现实。只有市场列宁主义,才能解释中国和东亚右翼威权的差异。同时,我们跟东欧的差异在哪里呢?我们在1949年之后确实是同一个社会主义阵营,但是在1978年之后中国是最早进行改革的,而且改革的方向是往市场经济那一头摸索。市场化的取向有别于东欧,列宁主义政治结构跟东欧基本一致,以东欧模式也同样不能解释中国。所以我同意为改革开放辩护,但有一个前提,要还原30年中国的历史真相。只有这样,你才能够说服民众。如果眉毛胡子一把抓,用第一阶段改革残留在民间的那个温馨的回忆,来粉饰、遮蔽第二阶段改革的弊端,那么完全可以预见,辩论进行下去,改革方将会处于越来越被动的地位。"① () 激荡三十年,风云三十年,是非三十年,矛盾三十年,那么中国的前途究竟在哪里呢?温家宝总理说得好:"要问开化的大地,要问解冻的河流。大地和河流,不在别处,就在我们每一个人之间。"

更多阅读

第23节:了解经济学,必须先了解《国富论》(1)

系列专题:《写给中国人的经济学》 第4章《国富论》:它说了什么全世界所有学经济学的人,都必须读《国富论》。即使是那些已经功成名就,甚至得了诺贝尔经济学奖的经济学家,都常常自称,他们仍会不时地拿起这本书,重温那些有趣而重要的观点

第24节:天量信贷扩张折射中国经济二次探底的隐忧(4)

系列专题:《中国经济的复苏与崛起:金融突围》 所以中国遇到的难题绝不是开动政府投资机器就能挺过去的,实质上是一个分配的体制问题。 如果不加快改变旧有的经济增长模式,不进行经济的深入改革,中国未来恢复均衡的方式只可能是:通

第23节:天量信贷扩张折射中国经济二次探底的隐忧(3)

系列专题:《中国经济的复苏与崛起:金融突围》 如果4万亿的政府投资不能促进既有的依赖出口和投资的经济模式明显变化的话,仅仅是为了减缓短期经济下滑,那么2010年后,中国经济还得看外需,若G3经济体迟迟复苏不了(可能性很大),政府储蓄又花

第22节:天量信贷扩张折射中国经济二次探底的隐忧(2)

系列专题:《中国经济的复苏与崛起:金融突围》 但是不管怎样,即便只有60%-70%的真实新增信贷量,单月新增8000亿-10000亿也是天量了。若按照这个速度,中国2009年8万亿的新增信贷也未必挡得住。中国拥有庞大的投资机器,包括政府、国有企业

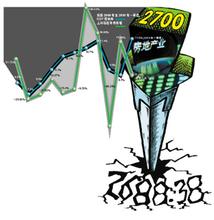

第21节:天量信贷扩张折射中国经济二次探底的隐忧(1)

系列专题:《中国经济的复苏与崛起:金融突围》 天量信贷扩张折射中国经济二次探底的隐忧 最近3个月,中国信贷呈现爆发性扩张,2008年最后两个月新增贷款1?2487万亿元,2009年1月份单月新增信贷至1?62万亿元天量。同一时间中国物流与

爱华网

爱华网