根据表1,我们利用DEA(数据包络分析法)估计了可转移劳动力供给上限(TL)、可转移劳动力供给趋势(OL)和可转移劳动力供给下限(外来人口中的常住人口,FL)的指数化曲线如图3所示。

图 3 重庆市农村劳动力非农化转移与沉淀:1988-2007

我们的实际流动人口是指非农化转移规模。因此,劳动办供给上限与非农化转移规模之差就是真正的剩余劳动力,或者称为隐性失业的劳动力。我们所估算出的常住化外出劳动力与政府统计部门公布的暂住人口数据是相当接近的,这实际上是一条流动劳动力沉淀曲线。韩长赋(2006)曾给出了农民工城乡流动和人口城市沉淀的概念模型,我们的研究则给出了一条自1978年改革以来的流动人口在城镇的沉淀曲线。政府统计部门的数据仅局限于调查年份,而没有调查的年份则缺失数据,我们的沉淀方程有助于恢复这些缺失的数据。事实上,图3也给出了重庆市跨省转移劳动力在外省的沉淀模型:y = 178.96*Ln(x) – 95.426 (R2 = 0.8989)。

沉淀曲线所计算的常年性流动人口数据通常与政府统计部门提供的流动人口数据相等。这也从侧面印证了我们所使用方法的科学性和稳健性。值得注意的是,由于实际总流出通常会大于政府公布的流出数据,统计部门通常会遭受到来自民间、学者乃至政府内部有关部门的压力,使得越到后来的年份,常年性流出人口数据与深沉曲线计算的数据发生较大的偏离。因此,统计部门可以利用我们的沉淀曲线来修正常年性流出或者流入人口数据。

我们给出1988-2007年重庆市剩余劳动力如表2所示。

三、 重庆市农业和非农就业

重庆市的剩余劳动力远比人们所想像的要少得多,因为他们都已经从隐性失业(剩余劳动力)转变为流动就业。在中国经济高速增长的年份,如1991-1996年,由于流动就业的迅猛增长,重庆市的剩余劳动力基本上保持相当低的比例。由于城镇第三产业的快速发展,其吸引农村的劳动力能力也相当强劲,重庆市的剩余劳动力实际上比我们估计值更小。剩余劳动力的数量受宏观经济的影响非常大,这也与增长-失业理论相符。我们对于重庆的跨省流动人口的估计实际上是相当保守的。

例如,2004年重庆市常年流向广东的人口只有200.9万(463*43.4%),而事实上我们利用城市卫星影像法、手机用户分析法、猪肉消费量法等多种方法估计2004年广东省外来人口在(3795,5000)万左右,其中重庆市占6.95%。2005年1月,广东省长黄华华介绍,广东户籍人口7900万人,常住半年以上的流动人口3100多万,总人口达到1.1亿,另外还有半年以下的流动人口1100万。由此可推算重庆仅流向广东省的人口就有263万。这还是我们最低的估计数据,如果按照黄华华省长4200万来计算则有291万。重庆市统计局调查表明重庆跨省流向广东的只占总跨省流出的43.4%。如果说重庆市统计局调查的跨省流出比例数据是准确、可靠和可信的,那么2004年重庆地区实际跨省流出总人口的规模为(607,672)万。我们认为,重庆市统计局的数据是完全可信并且是非常谨慎的,他们实际上公布的是重庆市永久跨省流出人口,也就是我们前面的模型中的城镇沉淀人口。

重庆市2007年国民经济和社会发展统计公报(重庆市统计局,2008)表明,2007年末全市常住人口2816万。其中,城镇人口1361万,乡村人口1455万。我们估计重庆2007年全市常住人口实际只有2650万左右,其中非农业人口估计为1800余万,真正的农业人口只有不到850万(图4),其中农业劳动力也只有300万左右。由于重庆跨省流出大部分是青壮年劳动力,因此相当多的城市现代化指标需要修正。不单是重庆,中国中西部几乎所有的省区都因为人口大规模地流出,地区的现代化指标需要做相应的修正。以人均手机拥有率为例,全市2007年末移动用户总数为1176.9万户,按2816万常住人口计算,则人均手机拥有率不到42%,但如果考虑到600万流出人口几乎人手一机,以3150万户籍人口计算,重庆人均手机拥有率就超过56%。

图 4 2007年末重庆市农业人口分布(单位:万人)

铁水映(2000)以劳均承担10亩耕地为标准计算了重庆地区的农业所需劳动力为300万,并由此计算出重庆剩余劳动力约为850万。我们所估算的重庆农业劳动力恰恰也只有300万人,这与我们前面关于重庆剩余劳动力只有20余万人的结论是完全一致的。所不同的是,由于我们是根据流动人口来计算的,而流动人口中又包含来自城镇的流动人口,因此我们所计算的剩余劳动力实际是城乡剩余劳动力而非以往学者所计算的农村剩余劳动力。以2007年为例计算的农业和非农业人口与劳动力数量如表3所示。

四、 统筹城乡发展

(一) 理顺农村城镇化和城市长远发展关系

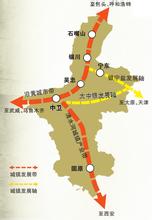

中国科学院可持续发展战略研究组首席科学家牛文元(2005)教授认为,城市化是中国解决“三农”问题的根本出路。必须明确,农村城镇化并非遍地开花,而是有选择地农村区域城市化,具体来说就是以现有城市为依托的城市扩张。重庆可以大规模进行农村城镇化的地区,首选为一小时经济圈内的城市群地区。我们估计一小时经济圈内城市群人口流出比流入约多出100万人,目前已经达到1700万左右的规模。渝东北、东南两翼为人口净流出地区。经济转型期城市化进程的实质,就是农民成为市民、原有或新兴城镇扩张的过程。这个过程顺利进行的关键是城镇扩张用地的征用补偿问题。我们通过补偿模型计算后认为:一小时经济圈内征地后农民得到的合理补偿为30万左右,其他地区为12-30万元。综合各种成本考虑,一小时经济圈内城市扩张的成本最低。

要实现重庆的城市化有两种考虑:一是让进城农民成为市民;二是通过大学教育和职业技术教育让学生成为市民。从进城农民和城市发展考虑,让进城农民成为市民难度较大,但应该让有经济条件的进城农村人成为市民,具体实施就是买房入户。目前,大学毕业生理所当然地成为非农业户口,但有一点非常值得注意,就是这部分非农业户口中来自农村的居住问题。在市场化就业实施之后,部分地区采取不征地、不转户口的政策来弥补就业保障不到位的缺失。我们认为,重庆各区、县级市、县城和城镇,应该敞开接收任何愿意到该地落户的大学毕业生,这一政策应该以立法的形式给予保障;其次,给予大学毕业生住房公积金贷款或者直接的补贴,如限价房政策不但对本地低收入人群实用,对大学毕业生也同样适用。同时,农村大学生进城之后,其所承包土地按原来制度收回。对大学毕业生的住房补贴实质是对其农村承包土地收归集体之后的合理补偿。我们的征地补偿模型认为,对于重庆地区大学毕业生,国家应该给予15万元左右的补偿。这种补偿也可以看作是重庆的城市化成本。对于跨省流动人口,重庆可以与这些省市签订对等协议。率先实施这种补偿,重庆将在吸引人才方面取得极为有利的地位。

(二) 统筹发展城乡基础教育

教育关系到国家的未来,应该让城镇敞开接收受教年龄段的农村学生,地方政府给予学校或者学生家长直接的财政补贴。只要流动儿童本人及其家长愿意,流入地公立学校都应该无条件接收,让所有流动儿童享受与本地儿童平等的义务教育和非义务阶段教育。重庆应该实行只要有孩子的地方就有公立学校,永久的校舍不够,政府应该考虑临时租用场地作为办学之用。流入地政府办学支出,可以直接抵免向国家和上级政府的税收。只要把教育办好了,进城人心才能安定。目前,由于户籍制度等一系列城乡分割制度的存在,进城农民和其他流动人口,他们每年将大量的劳动收入所得带回户籍地购买或者建造房屋,仅此一项,中国农村和中西部中小城市空置房高达50%以上,已经造成数以万亿计的直接投资损失。进城务工的农民将大部分的劳动收入用于农村建房,收入较高的群体则大量在县城和小城镇购买房屋以备将来自住或者投资。统筹发展城乡基础教育,第一出发点是实现教育平等权,第二可以矫正人们对城市化合理预期从而引导人们理性投资。重庆完全有条件在中国中西部省级单位中第一个实现无留守儿童的地区。

另一方面,我们完全可以参照会计师和律师管理和执业的方式对教师进行管理。取得教师从业资格的人员,完全可以组建类似事务所的机构直接从事正规的教育工作,只要有场地,就应该支持这种以教师为主的教育活动。我们现今的民办教育,实质上以资本为主,我们应该以人本为主。城镇教育资源的短缺,与我们的教育官本化管理有直接的关系,教育产业化更多地以资本而非人力资源为依托。教育机构的事务所方向的改革,比以资本为主导的教育产业化更加能够提高师资和教育水平,同时还能解决相当数量的师范毕业生的就业问题。政府可以规定不同学科的教师比例,以保证国家教育方针和政策的顺利实施。

(三) 取消户籍制度,允许自由迁移

现有城市应该敞开接收任何地区流入人口入户,将户籍制度的功能弱化,不再与城市福利挂勾。我们完全不用担心完全开放户籍会造成城市人口的迅猛增长。其一,经过30年的改革与发展,农村剩余劳动力基本上消化干净;其二,即使允许进城人员家属进入城镇,全省最多也只会增加约100万;其三,根本不需要担心外省人口的涌入,只怕人家不愿意来。我国户籍制度的表面成本并不高,但正是由于户籍制度的存在,数以亿计的农村进城劳动力由于预期无法取得城市永久居留权,他们往往将在城镇劳动所得改造、新建或者在户籍地购买房屋。我们小样本和小范围的调查表明,平均每个进城劳动力在农村和户籍地城镇改造、新建、购买以房屋为主的投资为2万元。重庆本地流动和跨省流动约900万人,他们用于以房屋为主的总投资约1800亿元,这部分房屋基本上处于空置状态,只是逢年过节才偶尔使用一下。不单是重庆,我国中西部大部地区的沿海省份相对落后地区都是如此。农村、小城镇、县城,甚至地级市,房产空置随处可见。将户籍制度的取消和教育、居住、医疗和其他社会保险同步进行改革,有助于扭转和减少这种固定资产净损失的形式的投资。必须明确的是,上述无效投资的背后,是数以千亿计的原材料、能源、人力的巨大浪费和环境污染压力持续上升的主要原因。

(四) 全面推行农地制度改革

近年来,集体林权制度改革引发的绿色变革,在福建、江西、浙江和辽宁轰轰烈烈展开,给这些地方的新农村建设和人民生活带来了又一次翻天覆地的变化。各省紧紧抓住中央深化农村改革的机遇,认真落实《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》,开展了一场以“明晰产权、减轻税费、放活经营、规范流转、统分结合、配套改革”为主要内容的林业产权制度改革。但我国的林权制度改革很不彻底,应该突破承包的限制,推行全面的农地、林地等土地私有化。土地私有将让中国80%的人口真正拥有一份永久财产,这是完全的社会主义。只有明确土地产权归宿,才会真正让“合理珍惜和使用每一寸土地”的基本国策得以实行。在国家土地政策没有完全松动的情况下,重庆可以参照林权制度改革的形式对农村土地承包制度进行变革。

重庆博士农业科技园演绎着农业和地产的神奇结合。这个作为九龙坡区的重点农业项目,廉价租用乡郊良田千亩,兴建别墅,向市民出售。国内几乎所有的主要网络媒体都对这一事件做了报道(新华网,网易,新浪网等,2007)。此前村民的宅基地被村干部开发成小产权房出售,这次则是大片的耕地在城乡统筹、都市农业等该类试验中,被开发商“租”用,建设成一个个获利丰厚的地产项目。该浪潮波及北京、沈阳、大连等全国各地。就在各地产商翘首盼望农村土地私有化的来临时,2007年12月11日,国务院召开会议,指出国家耕地紧缺、土地使用粗放,并严禁“以租代征”,将农业用地转为建设用地,禁止市民购买小产权房。房产开发侵占耕地并由此导致未来农产品供应短缺,这可能是国家管理层最为担心的问题,也是社会公众支持政府严惩此类违反现行法律的主要原因。从经济学观点看来,重庆农博园项目无疑是各界对提高土地利用率保障各方利益的有益尝试。在保持开发区或者“别墅区”80%土地依旧农用的情况下(区别是有明确的隔离标志),类似重庆农博园房地产项目完全可以沿高速公路或者高等级公路两旁展开。

(五) 统筹社会保障

相对于统筹基础教育而言,统筹社会保障可以分阶段进行:(1)建立面向所有非农产业就业人员的失业保险和医疗保险;(2)吸收进入城镇就业三年以上的农民工参加养老保险;(3)为已经进入城镇落户并将承包土地一次性出让的农民提供最低生活保障。对于外省来湘就业人员,一旦离开,应将其享有的各种保险金额全额转到其流向地区。

参考文献

[1] 蔡昉、白南生,“中国转轨时期劳动力流动”,社会科学文献出版社,2006年版。

[2] 蔡昉,“破解农村剩余劳动力之谜”,《中国人口科学》,2007年第2期

[3] 王检贵、丁守海:《中国究竟还有多少农业剩余劳动力》,《中国社会科学》2005年第5期

[4] 铁水映,“人口流动与社会经济发展”,武汉大学出版社,2000年5月

[5] 重庆市统计局,“重庆市流动人口流向特征分析”(2007年8月)

[6] 劳动保障部培训就业司、国家统计局农调队,“中国农村劳动力就业及流动状况报告”(1997,1998,1999,2000)

[7] Harris, John and Michael Todaro,“Migration, Unemployment and Development”, American Economic Review, 1970, 60, 126—142.

爱华网

爱华网