——论“小农经济式”科研模式的缺陷、变革与转型

11月30日至12月2日,我参加了“2008年度广东省人文社会科学重点研究基地评审”会议,包括我在内的9名专家就今年申报的8个候选研究机构进行评选。评选过程中,各申报单位都要进行现场答辩(基地负责人和两个重大项目的负责人共进行三项答辩)。这次申报单位分别来自中山大学、暨南大学、华南师范大学、广东工业大学、汕头大学、广东海洋大学、广州大学、深圳大学。可以说,听这些候选基地负责人的答辩以及专家们集体讨论和评审本身就是一个相当好的学习机会,因为他们都是这个基地的领头人,都是相当优秀的专家甚至是国内学术权威,代表广东学术界该领域的最高水平。

在基地评审和会间的交流过程中,我们专家组共同研讨了一个重要问题,即为什么设立研究基地?之所以提到这个问题,是因为发现申报材料中存在着一些共同的不足,例如,有些单位把各领域的一些知名专家拼凑到一起,相互之间并无学科间的必然联系;现有研究成果对申报的研究方向并不构成支撑。更主要的是,个别申报单位,其核心研究人员明显是单打独斗、孤军奋战,其研究领域亦仅适合个人偏好,难以构成团队研究条件。这也就是说,有些申报单位,似乎并无必要申报这个基地。因为基地申报成功与否,并不会改变他们的研究模式——即基于个人兴趣和研究领域局限的小农经济式的科研模式,既不会或难以与其他人合作,也难以构成一个共同研究的团队。对此,我突然想到,为何目前中国的科研尤其是人文社会科学的科研为何总难出有影响力的大成果?为何我们的科研人员总是效率不高?进一步反思,这是不是因为科研体制、环境、文化、方法等导致的“水土”问题?思前想后,觉得这与传统科研模式最直接相关。因此,这里仅就有关小农经济式的封闭式科研模式谈点看法。

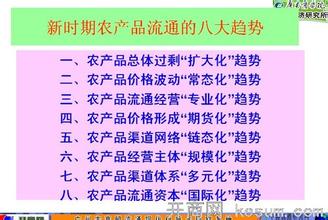

“小农经济式的科研模式”是我的独家提法。主要是指我们的一些专家学者做科研,从资料搜集、打字复印、图表制作、编辑排版、注释校对、调查统计、会议组织等,一概一个人进行;写文章、做课题,也是一个人“自娱自乐”,既不考虑与“左邻右舍”相关学科或专家的呼应配合,也不考虑所有单位科研的发展目标与中长期发展,写什么?写多少?如何发表?等等,一概不与人商量,也不理会其他人的看法,就象小农经济条件下的农民“日出而作,日落而息”,耕多少田种什么作物,既谈不上市场调研,也谈不上科学规划,全凭感觉和经验办事;研究方向与课题的确定,也是凭个人感觉,心血来潮地确定,不进行“市场调研”或适当的“论证”。我将这种科研模式又叫“农民式科研”或“自足自给式”科研。11月18日,广东省电子商务市场应用技术重点实验室邀请我谈谈流通所“企业化管理,市场化运作”的办所模式及经验,我专门就此作了解释,也得到了到会专家的热烈讨论。

我觉得,中国高校的科研人员中,绝大多数都仍然停留在这种“小农经济式”阶段。这也是我国现阶段科研人员科研成果严重低水平重复、严重脱离社会需求和前沿发展动态、层次低下等的主要原因。这些年,我观察了一些国家社会科学基金和省市级国家社会科学基金的获得者的科研情况,觉得相当一部分人就是“瞎猫碰到死老鼠”,实际上对这些课题根本没有多少研究兴趣和研究基础,而是“填表功夫”出效果或是机缘好。因为这些人拿着这些课题后,基本上不知道如何展开研究,课题完成后,从此无声无息。其原因其实也是这种“小农经济式”科研模式的产物。

这种科研模式的危害或缺陷主要有:

一是研究视野不够开阔。由于缺少交流和研讨,研究方式相对封闭,思路不够开放,在现在的“海量信息”状态下,常常难以准确地判断研究动态和科学合理性问题,其评价也常常受限于个人视野。其结果,就常常出现一个令人不安的事实:即某些学者或研究人员,常常自以为是“国内首创”、“原创”或“独家发现”的观念、概念、原理、思想或理论体系,其实是多少年前或不少人已经就开始研究且成果颇多的东西,甚至是已经研究得相当成熟了。说得难听一点,即难免有“坐井观天”的意味。

二是研究效率低下。这种小农经济式的研究,什么事情都得自己做,就象农民种田一样,在缺少分工的情况下,一家人种田,无论怎么勤奋,其效率都是低下的。比如,有些科研人员,打字速度十分慢,但还是一个人一个字一个字式的敲,半天几百字。还如,有些科研人员,对文献检索和搜集缺少科学的方法,很少想到专业的情报机构或单位可以提供更有效的服务。再如,有些科研人员在图表制作或排版方面缺少基本的技巧,一天甚至几天才弄出几个图形来,还十分地难堪,却没有想到和专业人员合作,弄出“价廉物美”的图表来等。总之,缺少科学合理地分工,导致研究效率十分低下。就象“愚公移山”一样,结果一年半年,出不了几篇东西,甚至对有些专家学者在不长的时期内发表或出版了较多的科研作品还不理解。

三是研究成果层次和水平难以提升。就如同独家独户式的小农经营模式一样,由于缺少专业分工和外来先进技术的引入,研究成果的高低全凭个人“天份”和即时的体力、精力和能力状态,难以分享合作和交流带来的层次提升。而且这种“看天吃饭”式的研究,成果的数量和质量都难以获得持久性保证。

关于从“小农经济式的科研模式”向“专业化分工合作式的科研模式”转型的好处,这里我不想展开说明。有心的读者不难发现,西方国家的一些知名专家学者的著述的“前言”里,常常会提及感谢助手或秘书的话,这些“科研助手”或秘书,有些是自已请的,有些是研究机构配备的,但至少有一二个助手,有些理工科的大专家有着专门的独立的实验室,助手更多达上百人。反观国内,我知道有科研助手的专家学者少之又少。1997-1998年,我在厦门大学作为张亦春教授的访问学者,了解到他自己用课题经费请了一个专门协助处理日常事务的助手,这是我亲自见到的第一个。后来知道湖南商学院特别为他著名流通专家柳思维教授安排了一个私人科研秘书王娟博士,这是我首次了解到的国内科研机构为个人派科研秘书的先例。至于我自己在此方面的探索,应该始于1995年,当时也是将自己的部分科研事务外包给不同的专业服务机构,主要是学校和广州中山图书馆的情报资料室按照我的课题要求查找相关资料、部分图表和文字处理外包,发展到今天,我们的“科研服务专业化分工”已经成为我的科研模式的一大特色。其间的好处可以用一句套话说“具有无比的优越性”。

至于如何转型,我想路径和方式很多,比如创建不同形式的“科研团队”、成立重点研究基地、特色研究中心等。但真正的研究基地的产生,我认为应该符合以下四个方面的要求:一是“水到渠成”。即研究机构存续较长时间,有长期稳定的研究方向和研究队伍,研究成果和研究基础达到成立研究基地的标准;二是“名符其实”。即研究机构的研究成果与研究方向具有长期的一致性,不是临时把一些人拉在一起,“各种各的田,各耕各的地”;三是“基础扎实”,即研究基地的团队成员具有较长时期的合作基础和相关的研究方向,研究成果必然一定的丰富性、层次性和相关性;四是“前景可观”,即研究机构不是针对某一个课题或小问题而设立,其研究领域具有较长远的发展潜力。显然,目前各地成立重点研究基地的做法值得推广。当然,现实来看,其中不少重点研究基地有些属于临时拼凑的性质,有一种借机弄一点科研经费的嫌疑,还存在着不少问题。这些问题有些牵涉到我们的科研体制改革和更深层次的人事、劳动和分配制度等改革,因此,需要逐步完善。

有关“研究基地”建设的思路与方法,我认为我们流通经济研究所的“企业化管理,市场化运作”的办所模式等可供人们参考。总之,不断改进我们的科研模式,完善我们的科研环境和手段,加速从传统的“小农经济式”的科研模式向现代化的“专业化分工式”的科研模式转型,以提升我国的科研效率、数量和质量,或许需要几代人的不懈努力。希望我们能尽力为此贡献自己的智慧和努力,进而彻底扭转我国科研成果低水平重复、资源浪费严重的局面。

爱华网

爱华网