国企改制的一个案例——对曙光汽车“蛇吞象”的思考

案例:国企改制一线实录 曙光汽车“蛇吞象”纪实

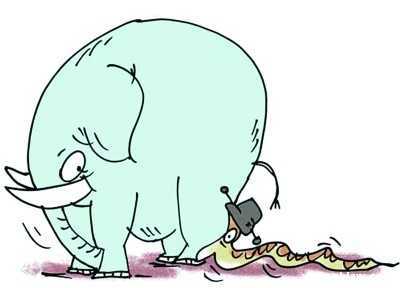

一家不足千人的民企“小蛇”斗胆吞下了一头国企“巨象”,谁曾想,看起来很美的“蛇吞象”传奇让这家民企饱尝了难以下咽的尴尬与艰辛——

蛇吞象,无疑是一个传奇。然而,传奇并不意味着没有艰辛。第一次见到李进巅,是今年两会。

当时这位演绎“蛇吞象”传奇的勇者还沉浸在难以下咽的尴尬与愤慨之中。

李进巅是一家地方民营企业——辽宁丹东曙光车桥公司(600303)的董事长,2002年8月,这条不足1000人的“小蛇”斗胆吞下了一头“巨象”———曾被誉为“中国客车业黄埔军校”、职工人数逾6000人的辽宁黄海客车集团。

“曙光重组黄海是小蛇吞大象,现在大象卡在脖子里了,快帮帮他吧!”去年两会,辽宁省省委书记领着李进巅一路拜见各路诸侯———重点是国有商业银行的有关人士,希望能得到公正待遇和帮助。

拜见给李进巅赢来了不少同情,但是难题还得靠李进巅自己解决。

一段看起来很美的“蛇吞象”传奇,却让李进巅历尽艰辛。重组风波

一种对抗的情绪在职工心中急剧膨胀。2002年9月18日,重组消息传出后,黄海职工涌上了街头。

选择重组,黄海迫于无奈。2001年底,黄海已濒临资不抵债的边缘:资产总额10亿元,不良资产和债务累加却超过了11亿元;市场占有率从超过50%锐降至不足4%!用辽宁省一位领导的话说,不重组,黄海客车三年内死不了,三年后活不了。

曙光并不是黄海的最初选择,尽管双方曾有过三次未触动产权的联合。2002年上半年,举步维艰的黄海率先将重组的绣球抛给了德隆系的湘火炬。重组方案都谈妥了,有人担心湘火炬只注重炒作题材,不重企业经营发展,建议曙光介入。建议者认为,如果曙光与黄海重组成功,这两家同饮鸭绿江水的企业将联手做大丹东市乃至辽宁省的汽车工业。

2002年8月15日,辽宁省召开汽车工作会议,会议决定由曙光来参与黄海的重组,以充分发挥曙光的机制、资金优势和黄海的技术、品牌优势,实现优势互补,盘活黄海的国有资产。

重组迅速启动,采用的是黄海与湘火炬早就谈定的方案:曙光与黄海共同出资组建新公司“辽宁丹东黄海汽车有限责任公司”(简称新黄海),新公司注册资本2.2亿元,曙光以1.12亿元现金入股,老黄海以客车制造主体资产入股。李进巅任董事长,原黄海的一位副总担任总经理。

没想到,重组消息传出后,竟然在黄海职工中引起轩然大波。当惯了“国企老大”的他们无论如何也不能接受被小民企兼并的事实,无论如何也不愿将自己端惯了的铁饭碗换成泥饭碗或瓷饭碗,尽管那铁饭碗已空空如也。他们担心,重组后曙光会大幅降低他们的工资和福利,并强制性减员,一种对抗的情绪在黄海职工心中急剧膨胀。2002年9月18日,大量情绪激动的黄海职工涌上了丹东市街头。

为了控制事态,丹东市委立即组织以市委书记为组长的工作组,深入到黄海职工中说明重组真相,曙光也迅速组织部分黄海职工到曙光参观座谈,并召开职工代表大会,对黄海职工提出的工资及福利待遇等要求给予书面承诺,求得黄海职工的理解和支持。

2002年9月29日,黄海召开职工代表大会就重组相关事项进行投票表决,结果以77%的赞成票通过重组方案和相关决议。2002年11月22日,丹东黄海汽车有限公司挂牌成立。

磨合阵痛李进巅虽然每次看新黄海的财务报表都心凉半截,但还只能“忍气吞声,不敢多管”

重组后的日子是艰难的。

在曙光那座临街的办公楼内,李进巅苦笑着对记者说:“有人认为曙光捡了个大元宝,也有人说我在偷着乐,他们哪知道将一个包袱变成赚钱机器的艰辛!”

最棘手的是管理团队的磨合。重组后,为了减少黄海员工的抵触情绪,曙光仅派出1人进入新黄海管理团队,主管规划和技改。

显然,这是一个新瓶装老酒的管理团队,他们对新黄海董事会的决议拒不执行,非常对立。作为董事长,李进巅虽然每次看新黄海的财务报表都心凉半截,但从稳定出发,他还是“忍气吞声,不敢多管”。

非典是一个契机。由于管理团队“换汤不换药”,新黄海的经营每况愈下。那场突如其来的非典更让新黄海雪上加霜。2003年6月,新黄海停产,到了7月,还是连一辆车的订单都没有!连续两个月的停产后,黄海总经理提出辞职,职工心中那块坚冰开始消融,他们忽然意识到:老机制已完全不行了。此时,李进巅的头脑十分清楚:黄海虽然已是一盘残局,但是经过精心收拾仍有重新做活的“气”与“势”。7月28日,经多方

协商,李进巅力挽危局,亲任新黄海总经理。到任后,李进巅做的第一件事就是按时足额发工资,极大地稳定了职工的情绪。接着,李进巅大刀阔斧地改组了管理团队,并将管理重心下移,职能科室由原来的30个减至11个。

“最难的是裁员。长期的国有体制,让黄海积淀了大量的冗员,比如,都实行计算机绘图了,描图员还有7个!”李进巅从曙光借来1670万元,按照国家规定的高限对精简下来的618人进行了妥善安置。

接着,李进巅推出了倒挂式年薪制,按效益算年薪,一岗一薪。

文化整合被李进巅当成重点。他上任后,以曙光文化为主,融合进黄海有价值的文化因子,形成统一的企业文化,只保留了一张报纸。

一系列改革重塑了新黄海的形象。仅仅5个月的时间,新黄海重又踏上发展的快车道。2003年,新黄海共产销客车5375辆,比上年增长45%,创近年最高水平。

2003年12月3日,李进巅将新黄海总经理的帅印顺利地交给了一位年龄不足40岁的继任者——郝庆军。

同室操戈老黄海管理者处处设置障碍,结果导致新黄海的技改无法进行,卡车目录因逾期不登记而作废

更让人闹心的是,老黄海管理者不配合。新黄海成立后,老黄海(剥离了主体资产的原黄海集团)就成了留守班子,每月靠着从曙光借来的400多万元苟延残喘。然而,他们不甘心看着老黄海一点点死去,提出做大做强老黄海的口号,殊不知,已没有任何经营性资产和经营能力、且观念和机制僵硬的老黄海哪里还有起死回生的能力。

老黄海留守人员处处设置障碍。比如,重组时,原黄海集团进入新黄海的只是客车生产车间及设备,土地和厂房只是租赁给新黄海使用。重组后,新黄海投资上马涂装线需要新建厂房,因为厂房需在租赁老黄海的土地上建造,老黄海就是不签字。这一着,让新黄海的一切投资和技改项目无法实施。

重组后,老黄海坚持不将客车生产目录转移给新黄海,没办法,新黄海只好每卖一辆车,就到老黄海开一次发票,贷款也是先打到老黄海的账上,然后再由老黄海转给新黄海。还有专用车目录,老黄海不仅不转给新黄海,而且在国家规定的目录申报期内不申报登记,最后因逾期不报而作废了。

偿贷危机

一封贴着8毛钱邮票的举报信,使银行对新黄海实行长达一年的“只收不贷”。

更有甚者,工行硬逼着曙光多承担了3552万元债务

重组后,新黄海深刻地领教了“8毛钱邮票”的厉害。

2002年12月,中国工商银行总行收到一封落款为“黄海职工”的举报信,称曙光重组黄海是为了逃债。接信后,工行总行随即对新黄海下达了为期一年的制裁令——“只收不贷”。同时,工行加紧了对黄海债务的催缴。重组前,原黄海集团一直靠银行输血维持生存,总计欠工行25921万元债务。李进巅“天真”地幻想用自己的行动去感动银行,证明自己诚信,在债务没有分割之前,就从曙光拿钱对工行的承兑汇票和贷款给予了偿还,共计5260万元。

“债随物走,比例承担”,是中国人民银行、原国家经贸委、财政部、国家税务总局、国家工商总局五部委下发的关于国有和集体企业改制中金融债权的处理原则。曙光重组黄海时,原黄海集团划

入新黄海的资产比例为40.16%,按上述的原则,工行进入新黄海的债务应为10410万元,但是工行总行在分割债务时,却强行要求新黄海公司在40.16%的基础上再多承担3552万元债务。在双方争执不下的情况下,工行动用了它的撒手锏:不出具重组合法的证明。按照国家有关法律规定,如果银行对重组持有不同意见,新公司就无法注册。僵持的直接后果就是,2003年,曙光(600303)失去了一次配股机会。

老黄海不配合、银行不支持,再加上告黑状,几个月下来,李进巅焦头烂额,欲哭无泪。被逼无奈的李进巅找到省市领导:“我这只小蛇吞不了巨象,现在我不吞了,吐出来行不行?”

为了今年不再失去配股机会,2003年12月29日,曙光忍气吞声地接受了工行的债务分割方案:将原黄海凭信用担保的4781万元债务转为实物担保;承担了3552万元原黄海的超过资产分割比例的债务。这样一来,新黄海合计承债比例为53.9%,高出资产比例13.7个百分点!

苦尽甘来

一家企业想收购黄海股权,黄海全体中层找到李进巅:“董事长,我们恳求你不要把黄海转让出去。”

苦尽甘来。虽然一年多的重组历程让李进巅和他的团队饱尝了难以下咽的痛苦,但是凭着曙光良好的机制和经营理念,凭着那种遇挫不折的坚韧,新黄海与曙光形成了良性互动的局面,并双双跃上更高的发展平台。

如今,辽宁丹东曙光车桥公司已更名为辽宁曙光汽车集团。“虽然历尽艰辛,我们还是把企业发展理顺了。”

按照李进巅的畅想,曙光汽车手托着两个品牌曙光车桥和黄海汽车,着力打造“中国车桥王”,2008年车桥销售收入力争超过100亿元;重新做大做强黄海客车和SUV车,力争用三年的时间,使黄海客车的产量达到1万辆,再度闯入全国客车行业前5名!

最令李进巅舒心的,是黄海和曙光已从貌合神离转到共舟共济。“我喜欢现在的日子!”说这话的女子名叫蒋维雅,以前是老黄海的员工,现调到曙光总部工作,她形象地说:“从老黄海到曙光,就像把一只在温水里呆惯了的青蛙扔进了冷水,猛地一激灵,虽然失去了温水中的那种舒适,但在冷水中换回了活力。”

有一件事至今仍让李进巅泪花盈眶:去年底,国内一家企业两次找到李进巅,想收购黄海的股权。风声漏出去后,黄海全体中层干部找到李进巅:“董事长,我们恳求你不要把黄海转让出去,黄海与曙光共命运!”回首一年多的重组历程,李进巅这位“苦恼人”的脸上终于露出笑意:作为辽宁省首例民企收购国企事件,曙光重组黄海尽经坎坷,但毕竟踏出了一条民企收购国企的重组之路。

什么决定未来,这对正在进行改制的国有企业和正要参与到国企改制当中的民营企业来说,是一个首先必须弄明白的问题。

专家视线

李进巅:民企是国企改革生力军

作为地方民营企业,辽宁曙光汽车集团参与老国企黄海客车重组已经一年多了。从重组实践和重组后的变化来看,在参与国有企业重组中,民营企业有四大贡献:

第一个贡献是重新激活了那些将要或正在流失的国有资产,使国有资产得到保值增值,国企债务得以落实。重组前黄海集团背负银行债务4亿多元,其中近11666万元连担保都没有。如果黄海破产,不仅这些国有资产流失,而且债务也将悬空。曙光集团重组黄海之后,不但按国家规定划入了相应比例的资产和债务,而且还为黄海集团偿还到期债务9055万元,并为基本处于悬空状态的11666万元债务进行了实物担保。

第二个贡献是帮助国有企业精简冗员,并支付了部分改革成本,维护了企业和社会的稳定。“能进不能出,能上不能下”,是国有企业的一大痼疾。曙光重组黄海之后,新公司共有员工3021人,对比国内外客车行业情况,黄海的富余人员约有1000人左右,严重影响了劳动效率,加大了生产成本。曙光集团经过精心运作,完成了黄海国企时期无法完成的事,平稳减员618人,无1人上访,在国企无力支付改革成本的情况下,为了黄海的发展,曙光集团出资8279万元,其中1070万元用于支付黄海长期拖欠职工的住房公积金,1325万元用于精简618名员工的经济补偿。

第三个贡献是转变了观念,创新了机制,让黄海从社会的包袱变成财富。黄海作为老国企,如不转机转制,转变经营观念,很难真正振兴。曙光集团作为一家民营企业,经历了20年市场竞争的摸爬滚打,与国企传统的计划经济相比,具有天然的市场经济特征和灵活的经营机制。重组黄海后,根据曙光集团的成功经验,按照市场经济规律的要求对合资公司的管理模式和经营机制进行了改革,并通过定岗定编、分配制度调整等切实有效的办法彻底转变了黄海员工国企时期的思想观念,让黄海这个濒临破产的社会包袱变成了一架为社会造福的机器。2003年,黄海共上缴税金4000多万元,今年预计可上缴税金7000多万元。

第四个贡献是从制度上杜绝腐败现象。曙光重组黄海后,遇到了三件事情:一是黄海曾有个别老领导利用配套关系转移货款或抵顶债务;二是仅铁屑等边角余料处理,每年流失几十上百万;三是原黄海物资处有两三个人,长年不上班,工资少一分也不行。对曙光来说,这三件事都是不可思议的。可见,由于制度漏洞,国有企业养肥了多少耗子。重组后,我们强化财务管理,堵住了货款的不正常转移,将边角余料交由公司统一处理,坚决减掉闲岗,从制度上根除滋生腐败的土壤。

透过曙光重组黄海的艰难历程,至少可以得出三点结论:国有企业必须改革;国企改革的阻力来自国企自身;民企是国企改革的生力军。当然,只有对国企原有的观念和机制进行脱胎换骨的改造,民企参与国企改造才有意义。

追求重组改制的正效应

中国社科院工经所国有经济研究室主任 罗仲伟

细致地观察,人们不难发现,目前中国的国有企业和民营企业在产业链上处于不同的地位。产业链的上游,体现的是对生产资料和自然资源的控制,明显由大型国有企业所垄断。石油、电力、冶金和化工等典型的重化工业,仍然被政府通过国有企业掌握在手里,而民营企业则被各种各样的准入门槛挡在业外,受到禁止或限制。不充分的竞争与市场的强大需求猛烈撞击,造成了供给不足和垄断企业的高额利润。产业链的下游,反映的是直接面对消费者市场的激烈甚至残酷的竞争,主要是众多的民营企业在运营。稀薄的利润使企业艰难度日,价格战成为竞争的利器,明知两败俱伤也不得不为。而在某些离散型产业中,如汽车装配、大型电子设备制造等因市场爆发性增长而利润丰厚的部门,同样是被大型国有企业垄断,民营企业被生产目录、技术标准等产业政策拒之门外。

民营的曙光集团通过与国有的黄海公司进行资产和业务重组,得以用较低的成本跨越进入门槛,成功地获得被管制或控制产品的经营权,对于打破国有企业依赖政策优势维持对资源垄断的局面,具有良好的示范效应。

曙光集团作为一个民营上市公司,对黄海公司的重组之所以获得初步成功,绩效在短期内就得到明显改善,固然当地政府的鼓励与积极推动,企业领导人的战略视野、责任感和果断决策等主观因素起到了重大作用,但还有两个容易被人们忽视的客观因素更值得注意。第一,曙光是东北本地的企业,与重组的目标企业黄海同处一个城市,都是该市规模列在前几位的工业企业;第二,从曙光和黄海的经营业务来看,尽管前者擅长于汽车零部件制造,后者一直从事的是改装车组装,但都属于汽车行业,相互之间对产品设计、生产流程、市场营销和文化氛围等情况都较为熟悉,且过去就有一些业务往来和人员交流。事实上,这两个客观因素对重组是否能够成功关系重大。

就笔者近来所做的一些调研表明,相比较而言,由本地区、本行业之间的企业进行重组将有效避免或减轻因重组可能带来的种种震荡,更有利于重组企业的稳定,有利于业务的重组和调整,以及今后的企业文化整合,使之实现企业重组的应有正效应。

某些外部资本在参与国企改组、改造时,并不是真正想使国企因制度上的改变和优质要素的投入得以重新焕发青春,获得市场竞争力,而更多的是看重国有企业有价值的存量资产或所拥有的较好地段的土地使用权,采取的是针对获取这些有利资源,用这些资源获得更大利益的投机行为。这样的重组不仅不符合利用外部资本参与国有企业改制的初衷,反而可能带来企业债务悬空、职工合法权益不落实、企业轻易脱离原有业务领域或彻底丧失经营能力等后遗症,甚至会带来更多的社会问题。在企业购并和重组的实践中,这样的实例人们并不鲜见,广大国企职工对那些旨在掏空企业现有存量资产而不致力于企业长期发展的重组怀有深深的忧虑。

曙光对黄海的重组,着眼于借助本地资源获得企业层面的协同效应和规模经济,使深陷困境的国有企业经改制得以恢复往日雄风,有利于消除职工对外部资本的上述担忧,尽快统一职工的思想,较为顺利地推进深层次的改革,既满足了利用外部资源推动国有企业改制的真正需要,又使企业重组的交易成本相对最小。这一经验,尤其值得在东北这样老工业基地的国有企业改制中推广。

值得指出的是,尽管曙光与黄海的重组目前看来是成功的、顺利的,但是原国有企业存在的问题并没有完全得到解决。遗留下来的问题若不能妥善处理,终将不断积累而引起新的矛盾甚至危机。曙光、新黄海公司的领导集团和决策者的智慧、胆识和能力还将面临考验。

作者:何振红 梁 桦 来源:《改革》 爱华网

爱华网