“扬州八怪”中有一位被称为“五分人才,五分鬼才”的画家,他便是“扬州八怪”中辈份最小的罗聘。说他“鬼才”倒并不是他的画如唐李贺的诗歌那样充满着冷峭气,而是说他擅长“鬼”画题材,而且说他能在白日见鬼的缘故,这大概也是“八怪”中绝无仅有的。 罗聘,字遯(遁)夫,号两峰,雍正十一年(1733)正月初七生于扬州弥陀巷某处,后来此处被罗聘命名为“朱草诗林”,名其堂为“香叶草堂”,也是至今尚保存完好的“扬州八怪”的唯一一处故居。 罗聘祖籍是安徽歙县,父亲罗愚溪,康熙五十年乡试中过举,但没有做过官,叔父罗愫任过乌程县令。罗聘排行老四,他与众不同的是天生一双碧蓝晶莹的眼睛,家中给他起了一个“阿喜”的小名,这似乎预示着他不同凡响的一生。 罗聘从小便很聪明,读书又很用功,博闻强记。虽然罗家世代也算得是官宦人家,但到罗聘这一代时已是家道中落了,并不富裕,而且他父亲在他刚满周岁时便去世了,罗聘的童年是在孤苦中度过的。早孤的罗聘不能象富家子弟那样读经书,钻八股,走科举的道路,他要尽快学会谋生的手段,自立生存。而聚居在扬州以卖画为生的文人画家的生活给了他启示,他一边刻苦读书,一边辛勤学画,二十来岁便在诗画方面崭露头角。 罗聘二十一岁时和广东布政使方愿瑛的孙女,国子学生方宝俭的女儿方婉仪结婚。和罗聘一样,方也是祖籍安徽歙县,她习诗书,明礼度,擅长书画,是位才女。方生于雍正十年壬子(1732)六月二十四日,正是荷花盛开的季节,故又号白莲,并自题诗“我与荷花同日生”。对于罗聘来说,她是一位志同道合的理想伴侣,但罗聘家境贫寒,又注定了他们将会是一对贫贱夫妻,艰难的生活才刚刚开始。 当时的扬州城正是文化经济的枢纽中心城市,文人墨客多会于此,而扬州的艺术沙龙中心———马曰琯、马曰璐兄弟的“小玲珑山馆”最鼎盛的时期,兄弟俩“勤学好问,尤好客,夙儒名士满宇内,家多藏书,高宗南巡制诗褒美,亦可谓荣遇矣。”①当时的金农、郑板桥、卢雅雨等都曾是“小玲珑山馆”的座上客,而年辈悬殊的罗聘居然就结识了卢雅雨,并成为“小玲珑山馆”的门客,青年罗聘的横溢才华已经使他跻身于文化上流,并使得前辈人物对他刮目相看了。 住在扬州西方寺的扬州画坛的领袖人物金农对这位后生更是青眛有加,常在诗歌书画上给予指点,罗聘对这位老画家也更为倾服,常追随左右。乾隆二十二年(1757),二十五岁的罗聘以诗为礼,正式拜金农为师。 从此师徒俩便躲在西方寺和朱草诗林里教学诗画,金农对这位弟子的领悟力很赞赏,曾说“初仿江路野梅,继又学予人物蕃马,奇树窠石。笔端聪明,无毫末之舛焉。”当时就有见罗聘如见金农的说法。金农常托罗聘代笔,罗聘作画也常请金农题署,故后来产生了金农的画全出自罗聘之手的误传。但可以说后世相传的金农作品中,愈是精能的,罗聘代笔的可能性也就愈大。 乾隆二十八年(1763),77岁的金农在扬州佛舍谢世。金农病中,罗聘尽心侍奉,死后料理丧事,两年后在杭世骏的资助下又护送老师的灵柩归葬浙江临平黄鹤山,犹如亲子。

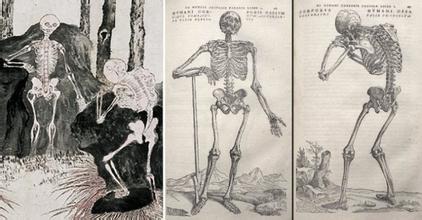

金农死后,罗聘开始独立卖画为生,妻子方婉仪画梅花也名满扬州城。但年轻的罗聘心中正在涌动着一股热潮,想出外一见世面的渴望时时催促着他,乾隆三十六年(1771),罗聘第一次沿着运河进京了,这是他人生的第一次挑战,也是第一次机遇。 虽然罗聘在当时只是一个不知名的小文人,但凭借金农高足的身份,他一开始便接触了京城中的头面人物,所以他迅速在京城文化圈中引起了不小的震动。罗聘在万明寺落脚后第一位拜访的就是刑部尚书英竹井(英廉)。英廉姓冯氏,汉军镶黄旗人,是位广交游的官吏,家中宾客多是京华的显贵名流。英廉在家中的独往园接待了罗聘,马上对罗聘产生了非常好的印象,极力推荐给他的文化圈,罗聘渐为京城社交界熟悉,各种诗画活动也多了起来。 对罗聘最为赏识,接触最多的有钱载、翁方纲、程晋芳、钱大昕、纪昀等人。钱载(1708-1793)字坤一,号箨石,著各的诗人、画家和鉴赏家,此时任礼部侍郎。乾隆间的许多名人都是他的朋友,金农就是其一。钱载一见罗聘,就有当初见到金农一样的感觉。翁方纲(1733年-1818年)字正三,号覃溪,书画均称大家,又是金石学的权威,此时任内阁学土。他对罗聘的印象是“眸子炯炯,有旷古之怀”。翁氏的《复初斋诗集》中,记述罗聘此次在京的活动最多。程晋芳(1718-1784)字鱼门,自号蕺园,学者、藏书家,此时官为编修。他家在扬州业盐,即生长于扬州,其爱好与马氏兄弟有相似之处,“视朋友如性命,救人之患,周人之急”,但不善治生,后来很贫困。与吴敬梓友好,又与金农相识,见到罗聘,当然倍感亲切。钱大昕(1728-1804)字晓征,号竹汀,著名学者、金石鉴赏家,此时官为詹事。纪昀(1724-1805)字晓岚,号石云、著名学者,此时任编修,后任《四库全书》总纂官。罗聘与这些名重一时的显贵和一流学者往来,使他在京师的声望也迅速得以提高。 罗聘虽跻身于京师的上流社会,拜访老师的旧友和名流,为老师搜集作品,但绝无攀龙附风、为自己谋利的意思。他画名不小,社会地位不高,生活也不富裕。更重要的,他没有被表面的“太平盛世”所迷惑,清醒地看到“盛世”掩盖下的种种黑暗。一组《鬼趣图》把他的态度表达得清清楚楚。 《鬼趣图》一共八幅,第一幅是满纸烟雾中隐隐有些离奇的面目和肢体;第二幅是一个个短裤尖头的胜鬼急急先行,后面跟着一个戴缨帽的瘦鬼,像是主仆的样子;第三幅是一个穿着华丽而面目可憎的“阔鬼”手拿兰花,挨近一个穿女衣的女鬼说悄悄话,旁边一个白无常在那儿窃听;第四幅是一个矮鬼扶杖据地,一个红衣小鬼在他的挟持下给他捧酒钵;第五幅是一个长脚绿发鬼,伸长手臂作捉拿状;第六幅是一个大头鬼,前面两个小鬼,一面跑,一面慌张回顾;第七幅是一个鬼打着伞在风雨中急去,前面有个鬼先行,还有两个小鬼头出现在伞旁;第八幅是枫林古塚旁,两个白骨骸髅在说话。真是光怪陆离,无奇不有,看了使人既耸然又发笑。 《鬼趣图》在绘画技法上很有独到之处。据道光年间的学者吴修(思亭)的记载:“先以纸素晕湿,后乃行墨设色,随笔所至,辄成幽怪之相,自饶别趣。”②墨的渗透和渲染是泼墨山水的基本技法,把这种技法引用到人物(鬼物)画上,使技法和主题巧妙地结合,充分体现出鬼气和鬼趣,却是罗聘的精心创造和湛深艺术修养。 罗聘只说他画的是真事,他那双蓝眼睛与众不同,可以白日见鬼,他所画的就是他亲眼见到的各种鬼相。对此,纪昀在《滦阳消夏录》中有一段记述: “扬州罗两峰,目能视鬼,曰:凡有人处皆有鬼,其横亡厉鬼,多年沉滞者,率在幽房空室中,是不可近,近则为害。其幢幢往来之鬼,午前阳盛,多在墙阴,午后阴盛,则四散流行,可穿壁而过,不由门户,遇人则避路,畏阳气也;是随处有之不为害。又曰:鬼所聚恒在人烟密簇处,僻地旷野,所见殊稀。围绕厨灶,似欲近食气;又喜入 厕,则莫名其故,或取人迹罕到耶?所画有《鬼趣图》,颇疑其以意造作,中有一鬼,首大于身几十倍,尤似幻妄。”③ 言之凿凿,耸人听闻,纪昀的《阅微草堂笔记》也是鬼影幢幢。“凡有人处皆有鬼”、“鬼所聚恒在人烟密簇处”、“所画有《鬼趣图》颇疑其以意造作”等,透露了一点,“鬼就在人中间,人中即有鬼”,借用李卓吾评《西游记》的一句话:“妖魔反覆处极似世上人情”。《鬼趣图》者,人趣图也。 从当时的文艺现象来参看,这一点更为清楚。蒲松龄的《聊斋志异》谈鬼,袁枚的《子不语》谈鬼,纪昀的《阅微草堂笔记》谈鬼,稍后王椷的《夜雨秋灯录》、沈起凤的《谐铎》也谈鬼。它们之间的思想艺术高低不同,谈鬼则一。它们并不像六朝志怪小说那样真的相信因果报应,也不像唐宋传奇小说借谈鬼以逞才情,它们借鬼喻世,借鬼讽世,这是当时千种风气,也是一种托词,毕竟在高压的政治下谈鬼比谈人风险要小,罗聘借见鬼而画鬼,则更难究诘了。 英廉、翁方纲、钱大听等都有题诗《鬼趣图》。 吴照说: 肥瘠短长君眼见,与人踵接更肩摩。 请君试说阎浮界,到底人多是鬼多。 徐大椿说: 早岁已持无鬼论,中年多被鬼椰揄。 何人学得燃犀法,逼取真形入画图。 袁枚说: 我纂鬼怪书,号称《子不语》。 见君画鬼图,方知鬼如许。 知此趣者谁,其惟吾与你。 蒋土铨对第二幅瘦鬼和胖鬼图写道: 饿鬼啾啾啼鬼窟。不及豪家厮养卒; 但能依势得纸钱,鼻涕何妨长一尺! 张问陶对第八幅两个骷髅写道: 愈能腐臭愈神奇,两束骷髅委路歧。 面对不知人有骨,到头方信鬼无皮。 筋骸渐朽还为厉,心肺全无却可疑。 黑塞青林生趣苦,莫须争唱鲍家诗。 《鬼趣图》一出,罗聘在京师的名声大噪,当然也有人为他担心,如程晋芳就劝他:“斯图即奇特,洗手勿轻试。”画鬼遭鬼忌,掩饰得再巧妙,也会弄出麻烦来的。 乾隆三十七年(1772年)秋天,罗聘画《归帆图》,表示要南归。翁方纲、钱载、钱大昕等60余人在陶然亭设宴赠诗送别。对一介布衣的罗聘来说,称得上是一次盛会,可见他在京师的交游之广和为人所重。 乾隆三十八年(1773年)春,罗聘到了天津,在这里整理了金农的诗集。途经泰安,他的诗友朱孝纯在这里任太守,挽留他在泰安住了三月,又恰逢另一位友人朱二亭也来此,结伴而游登泰山,因风雨的原故,凡三登方造其颠。罗聘作有《登岱诗》和《游岱图》。朱孝纯《登岱诗》小叙中说:“罗君平生材艺,与山川秀美,相为映发;而又能杖履岩壑,不悭所遇,有如此者。”蒋士铨在跋中也说:“予读记与诗,奇峭奥博,不啻偕君曳履天梯石磴间,惊喜危俱,一时并见。是君既能摄有形之泰岱于行墨中,又能摄读者心魄于无形之泰岱中,神妙固如此哉!” 乾隆三十九年(1774年)的秋天,罗聘和朱二亭同舟回到了一别四年的故乡扬州。罗聘仍干他的旧营生,画梅得金农真传,妻子方婉仪和儿子允绍、允瓒都善画梅,“罗家梅派”传颂一时。 乾隆四十四年(1779),罗聘又去了京师。临行时妻子方婉仪正患肺病缠绵床榻。顾不上妻子生病仍要远离,一定是出于不得已的原因。罗聘五月初动身,六月中旬住在济南客舍,一天夜里忽然梦见方婉仪手持自己画的梅花卷出现在他面前,说:“我,滇南去矣!”罗聘醒来,百思不解,等他八月到了京城,来自家乡的一个叫万华亭的告诉他,方婉仪已于五月十九日在扬州病逝了。这对罗聘的打击是巨大的。艺术上的同道伴侣,生活上的贫贱夫妻,相守二十七年,没有过过舒心日于,如今离他而去了,罗聘怎能不悲愧交加。此时妻梓待葬,儿子待养,罗聘却两袖空空,欲归不得。他身居古庙,对月难眠,感叹道: 空有千秋业,曾无十日资。 欲归归未得,何以慰儿痴? 情急之下,他甚至把妻于过去写的《忍讥》诗,亲手抄录,呈送显贵,以引起怜悯博一点施舍。这次在京城虽又结识了周谷、桂末谷、丁小疋、王秋塍等名流,也出席过翁方纲主办的东坡生日纪念会,诗名画誉不减当年,但伸手援助者却寥寥。罗聘本来受金农佛教思想的影响很深,此时对世事更淡漠了,“人生都作画图看”。在京不到一年,他凄凉地回到了扬州。 过去画鬼的罗聘,此时开始画佛。据说过去他曾做一梦,梦见自己踏进一座寺庙,庙的名字叫“花之寺”。他认为自己前世就是这座庙的住持,因起号“花之寺僧”,他画佛像,都题这个名字。无论出于什么心理状态,罗聘皈依了佛教——他逃禅了。 乾隆四十九年(1785),乾隆要作第六次南巡,扬州天宁寺作为行宫,后面的重宁寺是祝祷之地,为了迎合皇帝,盐商们出资修缮,以数百金的润笔请罗聘作大幅壁画。在当时这幅壁画是扬州的名迹,可惜现在已经不存。在“八怪”中罗聘还是唯一一位能作大幅壁画的。 乾隆五十四年(1789),罗聘曾应请出任瓜洲育婴堂(孤儿院一类的机构)的董事,这是有声望的人才能出任的。他一改前任风气,革除营私舞弊的行为,对待孤儿“恩爱若同生”,为地方上做了不少好事。 但在罗聘心中始终不忘京师。乾隆五十五年(1790年),年近花甲的罗聘又带着小儿子允瓒三上京城。一别十年,他现在已是名闻南北的大画师了。他在宣武门外琉璃厂观音禅寺住下,“一时王公卿贵,西园下土,东阁延宾,王符在门,争向恐晚”④,都以能与罗聘相交接为荣。学者、诗人吴锡麒,诗人、画家张问陶,书法家伊秉绶,诗人曾宾谷,诗人、书法家王文治,学者孙星衍,学者、诗人法式善,学者、古文家姚鼐等海内知名的大家,都成为罗聘谈学论艺的翰墨之友。保安寺街翁方纲的宅第,罗聘更是常客。这时不仅京城求画的人多,朝鲜人也以重金求他的画。 手头宽裕了,兴致更豪了,罗聘踏遍了京城的游览名胜,吃酒买古董不计贵贱,来得快,去得也快,“狂哆谈诗口,豪挥卖画钱”,到头来他的生活还是清苦的。加之在京的时间长了,显贵们和世俗之土对他渐渐淡了,诗文雅会也少了,“徒以绘事之精,用博名流之玩”,他不过是附庸风雅的人使用过的工具而已。那些真与他交好的人却又爱莫能助,只有对他在异乡的冷遇表示痛措,并劝他及早归里: ……异地之赏音已少,故山之招稳方殷。岛倦须还,鲈香可慕。我去负东郊之未,君归卜西郭之居。他日柔舻一支,枯筇三尺,能寻夙约,来话旧游,……⑤ 罗聘来京已八年,遍尝世态炎凉,人情冷暖,也确是‘鸟倦知还’。可是他这时卖尽衣服都还不清旧债,哪里还有回程的路费。直到嘉庆三年(1789)亏得在扬州做盐运使的友人曾宾谷出资帮助,大儿允绍赶到京城,才把父亲和弟弟接回扬州弥陀巷朱草诗林家中。 一番波折,66岁的罗聘“衰颜惨淡,老泪飘萧”,疲惫不堪。回来不久胞兄病死,罗聘再也难以承受创伤,嘉庆四年(1799)七月三日子时,这位画名甚高而生活甚苦的老画家与世长辞,享年67岁。 尽管罗聘一生在外比在家的日子多,但扬州人一直想着他。十一月十二日出葬的那一天,随柩执绋的有数千人之多,这种景况是空前的,对一位画家来说,也是难得的殊荣。他的墓地在甘泉县西乡小胡家厂,即今扬州郊区七里甸胡厂地方。 罗聘的画影响深远,世有定评。现代大画家黄宾虹说:“罗两峰之人物,绰有大家风度。”吴油帆也说:“罗两峰全学石涛、新罗两家,而法度缜密过之。”这说明罗聘师金农不亦步亦趋,视野开阔,博采众取,融会于心而透于笔,形成大家风范。他是上承先辈传统,下启近代画风,站在交会点上的“八怪”中的旗帜独树的殿军。 注: ①《寄心庵诗话》 ②吴修《青霞馆论画绝句》 ③纪昀《阅微草堂笔记》卷三 ④吴钖麒《罗两峰墓志铭》 ⑤吴钖麒《香叶草堂诗存?序》

爱华网

爱华网