太极拳拳式刚柔并济、行云流水,看似绵绵无力,但是却内蕴千斤,你知道怎样练出太极拳的“松软”么?下面就和小编一起来看看吧!

怎样练习杨式太极拳的“松软”

一、要学会放松,即稳静主性,安舒松静

因为太极拳是行心用意,内外一体的拳术,往往人在静极默笃之后,灵慧方能始现。但澄定之工夫须在稳葛上云着手,所以我们打拳时须先将身势立稳,重主放正,身心松开,全身不有丝毫拘滞之力,杂念摒除,使 体态归于自然而后出动。动时以心气行运以腰脊领带,静静地将一趟太极拳形容出来。为何说把拳形容 出来呢?因为太极拳中每个拳式的内容都是象形象意富含哲理而又抽象的。只有对每个动作进行象形象意的描述,才能把它尽可以圆满地形容出来或表达出来。所谓“一静无有不静,一动无有不动。动静一源,往复无迹,圆融无碍”,此为太极拳运动之根本。静可以保持大脑神经的清醒、灵敏,培养人的聪明智慧。由此入手,在稳静安舒的练拳中慢慢领司太极拳神明高深的境界,得到灵敏 的感应。

二、身法姿势要正确

拳架要立身中正,虚灵顶劲,松腰塌胯。每着每式要使 “力起于脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚 而腿而腰,完整一气,向前退后皆然,若有不得机得势,身便 散乱,其病必于腰腿求之”。所以腰是周身上下相通枢纽,即“命意源头在腰隙”。

①立身中正,可保持头容正直,利于虚灵顶劲,转换 灵活,利于气意下沉,稳定下盘重心。

②松肩 垂肘,利于气意通达四塞纳河,劲意畅通。若残久两臂就会产生一种内在的沉劲,此劲绵软沉重。这种沉劲外柔内刚,如棉裹铁,入里透内,威力无穷。

③气沉丹田,是指练拳时,用意识引导呼吸,将气用意沉下丹田。练习太极拳有素的人,多是采用腹式呼吸,呼吸均匀绵长。初学者切不可着急追求其效果,否则会弄得神形散乱。保持呼吸自然,久之能自然配合动作。

④含胸拔背,含胸者,胸略内含,使其松开,以便于气意沉于丹田。挺胸则气塞,上重下轻,脚下无根;含胸则背自拔,使脊背个长,气贴于背。

⑤下面再谈谈在练拳时对步法的要求,太极拳的步法要点就是分虚实,全身重心在两脚之间的转换,即上小时,腰收 敛,精神虚虚上领,使 后脚 跟像从被陷入深泥中被 拔出,使后脚缓缓收至前脚侧,随即由身势向下松开将放虎之脚 再缓 缓 迈出,身势随迈出之腿而前送。这就如同载重之船行使在江河之上,起不离水的浮力,沉又不能到水底一样,随着水流碧波荡漾。但太极拳在动时一定要本着心为令,气 旗,腰为轴,四肢跟之随之。

总而言之,练太极拳身法要不偏 不倚,步法手法要无过不及,这才是求得习练太极拳正确功架的基本方法。

三、用意不用力

现在有许多人理解不了这句话,认为不用力何能对敌,实不知太极拳的力不是靠肌肉收缩所产生的硬力或拙力。而是慢中求功,通过练体固精,练精化气,练气化神,练神还虚所得到的松弹绵软而又厚重的劲,此劲如棉裹铁,打到对方身上,入里透内。练太极拳时轻松自然,用意不用力,以养虚灵之气势,神明之感庆。拳以所云“意气骨肉臣”,心是身之主,身是心之用,时时刻刻在练拳中寻找体态之舒,身心之合,气贯十指,上下相随,内外一体的感觉。人有经络,如地之沟壑,沟通不塞而水行,经络不闭而气通。如混入僵劲,充满经络,气血停滞,转动则不灵。若不用力而用意,意之所至,气即至焉,气血通畅,周流全身,无时停滞,入则得真正内劲,即太极认中所云“极柔软,然后能极坚刚”也。

四、要反复操练和细心揣摩

当所学着式和要领弄明白后,要反复操练,用心揣摩每个动作的内在含义和韵味,以求得周身各节的配合恰当自如。动作的舒展大方而无拘禁,身心的协调而不散乱,使 其整套动作以意识的牵引而连绵不断。式如行云流水,抽丝挂线,迈步如猫行。要先在心,后在身,腹松静,气敛入骨,神舒体静,刻刻在心,功记一动无有不动,一静无有不静,牵动往来气贴背,内固神,外示安逸,全身意在精神而不在气,在气则滞,有者无力,无气者纯刚,气若车轮,腰如车轴,如能本着以上道理认真追求,必定会成功。十三式势歌诀中云“仔细留心向推求,屈身开合任自由,入门引路需口授,功夫不息法自修”,师傅领进门,修行在个人。

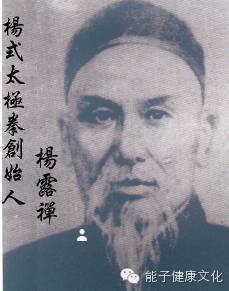

太极拳本是一种武术,是武术就必然要讲技击,就必然要求快、准、狠。太极拳的技击原则是以静制动,后发先至,引进落空,以柔克刚,避实击虚,四两拨千斤;而太极拳的特点是举动轻灵,运行和缓,连绵不断如行云流水,往复转折,用意不用力。如此练法使很多人对太极拳的技击功能产生疑惑,以为太极拳的松柔练法只能健身,不能技击。要不是杨禄禅在北京赢得了“神拳杨无敌”的美誉,杨健侯、杨班侯、杨澄甫以及其高徒李雅轩、田兆麟、董英杰、郑曼青等等前辈以太极拳技击在武林中留下的逸事,太极拳的技击作用就很难让人信服。先师李雅轩在他一生心血的总结《太极拳随笔》中提出“松软是太极拳的宝贝”。

太极拳要“大松大软”的练法,使很多人都想知道它与太极拳的因果关系,而且都想知道“大松大软”的正确练法,都想知道如何获得人里透内、冷快绝伦的内劲。

松软的重要性

我们知道,人身之灵机最为宝贵。凡一切处事接物,皆全赖于此,非独打拳推手也。太极拳的技击,离不开快,纵有万千手法,苟无神明的感应,没有灵性,也是毫无作用的。练太极拳时讲求心存静养,蓄神养气,澄心定性,稳静安舒,缓缓出动,松柔沉稳。“大松大软”的练法正是为了培养和训练这种灵机。有了这种灵机,即有所谓“一羽不能加,蝇虫不能落”的神明感应后,在技击中才能有“动急则急应,动缓则缓随”的反应,才能生出莫测的变化,才能应付突然之来手。先师总结和提出的“大松大软”练法,是稳静心性、修养脑力、清醒智慧、感觉灵敏、增长内劲最佳的手段及方法。练太极拳要松,而且要大松,要松透。

所谓一松百松,松得周身毫无拘滞之力,松得两臂如绳儿吊着重物一样,经常有沉甸甸地感觉,身势松得软若无骨的样子。但是这种“大松大软”,不是软塌塌,不是松懈懈,不是松得软得如一摊稀泥。先师告诫说:“然而它不是死火巴火巴的软,而是以神气将身势鼓励起来,使它动荡起来,有强大而又灵敏的柔弹力。”又说:“在太极拳功夫方面,只是做些软活柔动还是不够的,需要在这些软活柔动中做到均匀有心劲和雄伟的气势才够味。”也就是要有虚无的气势来指导“大松大软”。当然,以上这些情况,是要在练拳日子久了,功夫有了基础以后,再经先师详细的口传面授,说些比喻,做些示范,形容其气势,慢慢地悟会后才会有的。这种“大松大软”的练法,练习日久,两臂如绵裹铁异常松沉,又如软节钢鞭又软又重,内劲则自然增长,发出劲去人里透内,伤人内脏,惊心动魄。拳论所谓极柔软而后极坚刚的无坚不摧的内劲,就是这样长期以“大松大软”的思想为指导,再加之先师口传面授并逐渐积累转化而成的。由于这种“大松大软”的练法是持以虚无的气势,是以神、意、气来率领,感觉异常灵敏,身势练得柔若百折若无骨样,故在推手中,能做到“彼不动己不动,彼微动我先动,我意在先”。

“故化敌来势时能不先不后化之于无形,在攻敌发劲时出其不意,劲起陡然,冷快绝伦,人里透内,所谓‘撒去全身皆是手也’”。先师曾形容此劲时说:“火烧神经动,急雷响五中,打丹田雄壮之劲,又沉、又冷、又狠,机警万变,灵觉无比,毛发皆竖,如烈马之发威,身势矫捷如怪蟒之钻腾,其节短,其势险,力如强弩,急如发机,使其不能抵抗,也无从抵抗。”对于太极拳这种由着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明,英雄所向无敌的技击功用,先师总结说:“拳来不知,脚去不晓,打人于不知不觉之中,方为太极拳。”

坚信“大松大软”的练法是太极拳技击之必需,坚信“大松大软”的练法,成就了一批真正的太极拳高手,而真正的太极拳师才能传授真正的“大松大软”的练法。“入门引路须口授,功夫不息法自修”。名师的言传身教是悟学太极拳至关重要的,如果对太极拳的松软心有疑虑,不知练太极拳从松柔人手,练推手时又心存坚刚硬力的念头,心神意气不能真正放松,而只是在外形上柔柔扭扭,矫揉造作,做些柔和的假姿态,追求所谓太极拳处处走弧,而不知太极拳的动作之所以会处处带弧形的道理,这种练法和思想必误以漂浮为轻灵,误以僵滞为沉稳,如此练法而想求真正的太极拳技击功夫,可谓缘木求鱼不可得也。

爱华网

爱华网