米芾(1051年——1107年),初名黻,字元章,号海岳外史、襄阳漫士等,祖籍山西太原,生于湖北襄阳,后迁居润州(今江苏镇江)。米芾是宋代著名书法家,尤以行书著名,与苏轼、黄庭坚、蔡襄合称为“宋四家”。“宋四家”里面,蔡襄是作为先驱者列入的,也有人认为原来是蔡京后来因以人论书而被换成了蔡襄,但不管怎么说,真正代表宋代尚意书风的主要是苏轼、黄庭坚、米芾,而他们最主要的成就都是在行书上,如果就此点而言的话,成就最高的是米芾。

米芾的祖上据说是武将出身,可能级别不高,没有什么事迹,他的家庭的真正发迹是从他母亲开始的。米芾的母亲给宋英宗的皇后高氏接生,生下来的就是宋神宗,宋神宗励精图治,支持王安石变法,是宋代以至中国历史上著名的大有为的君主,而他的母亲高氏也非常了得,她在宋神宗死后,辅佐年幼的孙子宋哲宗,自己成为太皇太后,重用司马光等旧党人士,打着以母改子的名义,完全推翻宋神宗、王安石以来的新政,奠定了北宋末年新、旧党争的基本格局。米芾不是进士科班出身,他是靠了宋神宗的护佑以荫庇的名义入仕的,和当时政坛上旧党的苏轼、新党的蔡京关系都很好,但如就政治态度而言,我感觉他是接近新党的,他和蔡京的关系不仅是个人交情上的,而且是政治上的庇护者与被庇护者的关系。

米芾出身卑微,以士大夫不齿的方式进入仕途,入仕后仍然受到士大夫群体的鄙视,每当朝廷要任命他担任像样一点的职务时,总有人提出他的出身来谏阻。我体会,米芾在士大夫群体里面是很自卑的,他的心态有些扭曲,而这些又反过来促使他用自高自大的狂妄来遮掩,甚至发展到怪异的程度。米芾在当时人的眼里是一个怪人,常有怪诞行为,被称为“米癫”、“米痴”,我觉得他的大多数怪诞行为都是装出来的,他是作秀、卖萌的好手。米芾有洁癖,也到处显示自己的洁癖,生怕别人不知道,他一般不跟人拉手,不跟人同用盥洗用品,一天中洗手多次,洗完手后不擦,而是两手相拍至干,可惜那时没有吹干机。但也有人揭露说,米芾的洁癖有装的成分,比如有官员请下属聚会,有官妓歌舞助兴,米芾先是独坐一隅,但酒酣耳热之际也就渐渐忘了洁癖而与众人厮混在一起了。米芾在服饰上也故意与众不同,他喜欢穿着古代人的衣服,他还喜欢玩石头,遇到奇石必拜。米芾在与人打交道时常常不守规矩,比如说他在一个寺庙里看到书法名迹,就借来后半夜带着逃走,地方官府接到报案只好派人追回,又有一次他在船上看到别人的书画名迹,就摆出跳河的架势要别人把名迹转让给他。其实,分析米芾不守的规矩,都是无伤大雅的规矩,实际是他装疯卖傻,用现在的话说就是卖萌,而且很多情况下是向达官贵人们卖萌。晚年为书画学博士时,米芾经常为皇室作书画,传说有一次他为宋徽宗作书,被允许使用皇帝的砚台,写完之后就恳求皇帝把被他“玷污”了的砚台赐给自己,皇帝答应后,他就不顾砚台中的墨汁而将其抱入怀中,其狼狈情形自然博得宋徽宗和宰相蔡京等人大乐,这效果估计也在“米癫”的意料之中。

“宋四家”中,在人品、学问、功业上米芾和苏轼、黄庭坚、蔡襄不在一个阶层上。苏轼、蔡襄是人不怪字也不怪,黄庭坚是人不怪字怪,米芾是人怪字不怪。苏轼、黄庭坚、蔡襄固然书法高妙,也以此自雄,但他们都有事功和文学,这一点是他们和米芾不同之处。米芾无论是在政治作为还是政治态度上都无可称,不过他也无所谓,他在乎的是书法、绘画,大概是因蔡京的推荐,他晚年得到宋徽宗赏识,先后担任书学博士、书画学博士,这个官职应该是最适合他的,就像孙悟空最适合担任弼马温一样。米芾把书法、绘画等文艺作为自己的安身立命之地,他在《画史》一书中说:“杜甫诗谓薛少保‘惜哉功名迕,但见书画传’,甫老儒,汲汲于功名,岂不知固有时命,殆是平生寂寥所慕。嗟乎五王之功业,寻为女子笑;而少保之笔精墨妙摹印亦广,石泐则重刻,绢破则重补,又假以行者,何可数也。然则才子鉴士宝钿瑞锦、缫袭数十以为珍玩。回视五王之炜炜,皆糠秕埃坷,奚足道哉!虽孺子知其不逮少保远甚明白。”这里的薛少保是唐代初年与欧阳询、虞世南、褚遂良并称楷书四大家的薛稷,五王则指在武则天统治末年发动政变恢复李唐王室而被封王的张柬之等五人,米芾嘲笑了所谓“诗圣”杜甫的那种功名心、臣民意识,米芾能说这样的话,说明他绝不“癫”,也绝不“痴”,他的精神境界在苏轼、黄庭坚、蔡襄之上,千载之下,凛凛尤有余烈。

米芾一生在书法上全力以赴,且自视甚高,一心一意追求博览百家自成一体,他曾自述说:“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处总而成之。既老,始是成家。人见之不知何为祖也。”(《海岳名言》)米芾传世有一帖较为详细地叙述了他的学书经历:“余初学,先写壁颜,七八岁也,字至大一幅写简不成。见柳而慕紧结,乃学柳《金刚经》,久之知出于欧,乃学欧,久之如印板排算,乃慕褚而学最久。又慕段季,转折肥美,八面皆全,久之觉段全绎展《兰亭》,遂并看法帖,入晋魏平淡,弃钟方而师师宜官,《刘宽碑》是也。篆便爱《诅楚》、《石鼓文》,又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。其书壁以沈传师为主,小字大不取也、大不取也。”米芾的一生基本上就是专业研究书法、绘画,书法成就主要在行书上,楷书、草书成就不大,篆书、隶书偶一为之也无精彩。

米芾的楷书今天流传下来的很少,小楷书《向太后挽词》是其代表作(见附图1),这件作品应该算是行楷,和严谨的晋唐楷书比较起来,缺乏堂堂正正的气象。这件作品在笔法、结构的处理上基本上都体现出颜真卿以来的书法新传统,和米芾自己口头上孜孜以求的魏晋风貌相差甚远,但这并不是它的缺陷,而正是它的特色所在,它用颜真卿以来书法新传统的笔法、结构来追摹魏晋楷书的潇洒自然,避免唐楷定型化的程序书写。我试着临习《向太后挽词》(见附图2),感受其跳动的笔触和随机变化的结构。

附图1附图2

米芾行书早年效法王羲之、欧阳询等,传世作品中的《方圆庵记》是其代表作(见附图3),此作在行笔、结字的方式上都深受《怀仁集王书圣教序》的影响,但在笔法的运用上明显接受了颜真卿、柳公权以来以提按为主导的新风尚,尤其是丰润的笔致和圆劲的转折,在魏晋风流中又增加了些许妩媚,和王羲之《丧乱帖》等那种方侧起笔、绞转用笔所产生的书法风格拉开了距离,代表了宋代以后行书的正统。当代一些学习王羲之行书的名家如天津的吴玉如、上海的白蕉等,在风格上可与此作相辉映。《方圆庵记》可以作为学习米芾行书的重要参考,也可以作为学习王羲之行书的重要参考,它的独特风格和成熟时期的米芾行书比较起来显得稚嫩,但却有一种青春气息。我试着临习(见附图4),感受那种经过唐代楷书笔法洗礼过后的魏晋风流。

附图3附图4

米芾中年时期逐渐确立自己的书法风格,一般把他写于三十八岁时的《苕溪诗》和《蜀素帖》作为代表,这两帖篇幅都较长,且为着意之作,笔法上变化多端,是学习米芾行书的基本范本。《苕溪诗》用笔圆浑洒脱(见附图5),线条一波三折,收放自在,结构倚侧变化,不守故常,我的临习只是一种尝试而已(见附图6),离原作风神相去甚远。《蜀素帖》在用笔上与《苕溪诗》一样变化多端(见附图7),但更显苍劲古雅,我过去曾经多次临习,看到自己过去临习留下的感慨以及记录临习遍数的符号,觉得很有意思,也感叹时光流逝得太快(见附图8)。米芾是行书圣手,就其典型形态的行书来说,它在整体意态上追摹魏晋书法传统,但在单字结构上多有褚遂良、颜真卿楷书的宽博气息,用笔上采用颜真卿、柳公权以来提按为主的方式,讲究“无往不复,无垂不缩”,照我看来,这正好在书法的气质上接近自觉从王羲之走出来自创新风的王献之的风格,米芾临习王献之书法得到时人与后人的高度认可在某种程度上就是这种暗合的体现。

附图5附图6附图7附图8

清代书法家翁方纲考证,米芾四十一岁以后在书法的署名上发生了变化,之前署的是米黻,此后则署米芾。米芾四十一岁后的传世作品多为日常应用的信札,大多因文生意,因意成书,美不胜收。就我个人来说,我也最喜欢米芾晚年的信札类作品。《韩马帖》是我最喜欢的一幅米芾行书作品(见附图9),它既有米芾行书在笔法、结构上的基本形态,同时又有一种堂堂正正的气象,这是米芾其他书法作品很少具有的,我认为它是米芾传世第一名作,这次再次临习(见附图10),虽不能至,心向往之。《臈白帖》也是米芾行书中的一幅精品(见附图11),笔致遒劲,意态自然,这次再次尝试临习(见附图12)。

附图9附图10附图11附图12

米芾传世作品中有几件大字行书,如《研山铭》、《虹县诗》、《多景楼诗》等,可谓件件精品。《研山铭》(见附图13),文字内容是米芾描述自己所收藏的一件大型砚台,其造型奇特,实际是在观赏石与砚台之间的东西。《研山铭》近代流落到日本,2002年的时候,国家文物局在财政部等的支持下,动用每年国家财政定额的文物征集专项资金,以2999万元的高价买下此作,当时在财政部直接从事此项工作的负责人在《中国书法》杂志2003年第3期撰文介绍此事原委,这位负责同志也是书法爱好者,现在已经是中国书法家协会最年轻的副主席了。大字行书与小字行书在书写方法上有很大区别,决非将小字行书放大即可,米芾书法行笔侧重“刷”意,其中有不同于黄庭坚依靠擒纵战掣实现笔画内部丰富性的另外一种笔法表现形式,值得仔细参究。《虹县诗》也是米芾大字书法精品(见附图14),它的特点是笔画精到,结构美观,在米芾书法中显得优雅气味浓厚,上海书画出版社1982年创刊的《书与画》杂志其刊名中书、画两字即是取自此帖。

附图13附图14

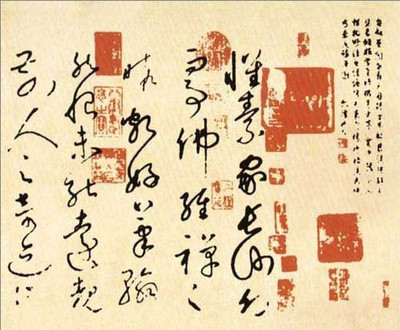

米芾在书法上极力追摹魏晋风格,但就其最有成就的行书来看,在笔法、结构上都更接近颜真卿、柳公权以来的书法新传统,只是在总体上注重自然洒脱,这种理论上回归二王和实践上效法唐人两者的奇妙结合,竟然达到了一个很好的效果。但在草书上,米芾回归二王的理论却严重影响了其创作实践,他有《论草书》一帖传世(见附图15),其中对张旭、怀素以来的大草书持鄙视态度。但米芾自己用颜真卿、柳公权新传统的提按笔法去写二王为代表的小草书时,就失去了原来的那种萧散风味而显得有点肉,好像等待上炉的北京烤鸭。这次我也试着临习米芾《论草书》,感受用软毫笔以提按用笔为主去追摹二王小草书的风味(见附图16)。

附图15附图16

米芾对于自己的书法是高度自信的,据《宋史》记载:“米元章初见徽宗,命书《周官》篇于御屏。书毕,掷笔于地,大言曰:‘一洗二王恶札,照耀皇宋万古。’徽宗潜立于屏风后闻之,不觉步出纵观。”米芾不仅在书法实践上成就卓著,同时在书法理论上也多有建树,只是往往口没遮拦,比如他鄙视颜真卿、柳公权所代表的唐代楷书典范,又鄙视张旭、怀素所代表的唐代大草书典范,几乎将前人一齐推倒。除了书法创作与理论外,米芾在绘画创作与理论上也有建树,传说他开创了用大笔墨点写雨后云山,在后世颇有影响。在书法的精神气质上,米芾和苏轼、黄庭坚一样崇尚高雅、贬斥流俗,共同体现出“宋人尚意”的风尚,他曾作诗说:“要之皆一戏,不当问拙工,意足我自足,放笔一戏空。”我认为,北宋苏轼、黄庭坚、米芾的书法,尤其是他们的行书是超唐迈晋的,米芾自信超迈二王也是有道理的。

米芾的书法之所以取得如此巨大的成就,这应该和他所处时代的文化背景、书法发展的总体状态相关。米芾曾答对宋徽宗关于当代书法家特点的询问:“上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对曰:‘蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字。’上复问:‘卿书如何?’对曰:‘臣书刷字。’”(《海岳名言》)米芾所列的这些人物中,苏轼、黄庭坚、蔡襄与米芾合称为“宋四家”,其他几位在书法上也都各有千秋,像蔡京、蔡卞兄弟的书法刚健洒脱(见附图17、附图18),在后世几乎没有影响的沈辽的字也颇可观(见附图19),还有一位薛绍彭,在书法上皈依二王传统(见附图20),在当时人眼里与米芾水平不相上下。可以说,米芾与同时代的书法名家们共同创造了一个中国书法史上的行书的高峰期。

附图17附图18附图19附图20

北宋的亡国之君宋徽宗本人也是杰出的书法家,他自创瘦金体楷书(见附图21),在中国书法史上独树一帜,他的草书有小草书的规矩而又追求大草书的气势(见附图22),偶一为之的扇面草书也精彩非凡(见附图23),比起当代被胡乱吹捧的一些爱好书法的人物要强得多。陈寅恪在为邓广铭的《宋代职官志考正》一书作序时称“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”,以文人士大夫为主体的中国文化在北宋时期达到顶峰,当时的书法领域也可谓“一时多少豪杰”。可惜的是,文化高度发展的北宋王朝最终亡于金人的拐子马、狼牙棒,农耕民族的礼乐文化再次花果飘零,这个历史的怪圈是多么的无情啊!

附图21附图22附图23

米芾是行书圣手,他在技巧上比苏轼高,而又在自然书写上比黄庭坚高,几乎成为后世学习行书的不二法门,实际影响超过王羲之。米芾的儿子米友仁,在书画上都继承其父亲的衣钵,其书法几乎是米芾的翻版(见附图24)。其后南宋的吴琚、金朝的王庭筠等都以效法米芾书法出名,吴琚是南宋初期的权贵人物,他的书法在米芾的基础上略显秀润(见附图25)。明代的查士标、清代的张照等人,学习米芾书法也有一定的成就,张照的行书得到清朝康熙、雍正、乾隆皇帝的青睐而盛行一时。

附图24附图25

当代学习米芾行书的人很多,其中取得较大成就的有陈叔亮、魏启后、周慧珺、曹宝麟等人。陈叔亮参加过延安时期的美术运动,解放后长期担任美术界的领导,也是改革开放后成立中国书法家协会的倡议者之一,他的行书虽取法米芾等但又不拘泥,有着强烈的个性色彩,他的大多数作品都显粗糙,但偶有佳作,则得米芾行书之神而在当代米体书法中呈现出王者之象(见附图26)。魏启后长期在银行担任职员,退休后才专意于书画,他是当代山东书法界的名家,喜欢纵论书坛是非,行书在米芾基础上加以变化,呈现出轻松自在的格调,但我感觉他有小聪明而无大气象,书法线质单调,所谓的率意也常常流于粗疏(见附图27)。周慧珺上世纪五、六十年代在上海受业于沈尹默、拱德邻、胡问遂等名家,以一身有残疾的弱女子,其行书却在米芾基础上加以圆劲、雄强,因缘际会而在上世纪七、八十年代名噪一时,为众多书法爱好者所效法,这是令我双重敬佩的,但我又觉得她的书法格调不高,有点类似于范曾的书法,虽有强烈的个人面貌但却有俗态,而且愈到晚年愈甚(见附图28)。

附图26附图27附图28

我学习书法三十多年,写的最多的是行书,而行书中学习最多的是米芾,我不仅临习米芾的字帖,同时也向当代米体书法的高手学习,这里需要特别提到曹宝麟教授。曹宝麟教授出生于上海,长期在安徽工作,他曾从北京大学的王力教授攻读古代汉语专业的硕士学位,其书法终生服膺米芾,在其基础上结合一些苏轼、黄庭坚的因素,笔法、结构典雅精到。曹教授借鉴文字学、考据学等研究方法,在米芾书法研究等领域取得了丰硕成果,《抱瓮集》一书为其力作。我老家在安徽,以前看到曹教授的米体行书较多,也特别佩服,他刊载在《全国第三届中青年书法篆刻家展览作品集》中的一副作品(见附图29),我曾经反复临习,他后来的作品虽有变化,但总体格调如初(见附图30),只是工夫更加老到。曹教授的米体钢笔书法也很好,曾经获得过“1985年中国钢笔书法大赛”的特等奖(见附图31)。在某种程度上说,我工作期间参加远在芜湖的安徽师范大学的中文专业函授学习,而没有去近在合肥的安徽教育学院的中文专业函授学习,潜意识里应该和曹宝麟教授在安徽师范大学工作有关系。曹宝麟教授于1993年远走广东暨南大学,在电影明星张铁林院长领导下的艺术学院从事书法专业的教学、研究和创作,已与皖风徽韵决绝,思之令人怅然。

附图29附图30附图31

参考书目:

1.曹宝麟著:《中国书法史》(宋辽金卷),江苏教育出版社,1999年版

2.曹宝麟主编:《中国书法全集》第37卷(米芾一),荣宝斋出版社,1992年版

3.曹宝麟主编:《中国书法全集》第38卷(米芾二),荣宝斋出版社,1992年版

4.曹宝麟主编:《中国书法全集》第39卷(蔡京薛绍彭吴说赵佶),荣宝斋出版社,2013年版

5.曹宝麟主编:《中国书法全集》第41卷(北宋名家),荣宝斋出版社,2010年版

6.《唐玄宗书鹡鸰颂》,上海书店,1988年版

7.《宋米芾方圆庵记》,上海书画出版社,1987年版

8.《宋米芾苕溪诗卷》,文物出版社,1982年版

9.《宋米芾蜀素帖》,上海书画出版社,1988年版

10.《宋米芾三帖真迹》,天津市古籍书店,1989年版

11.《米芾书翰墨迹》,上海书画出版社,1983年版

12.《米芾墨迹三种》,上海书画出版社,1973年版

13.《宋米芾书离骚经》,江苏广陵古籍刻印社,1989年版

14.《中国书法》1986年第1期(内含陈叔亮材料)

15.《中国书法》1987年第3期(内含米芾专辑)

16.《中国书法》1999年第10期(内含魏启后专辑)

17.《中国书法》2003年第3期(内含米芾专辑)

18.《中国书法》2003年第5期(内含米芾专辑)

19.《中国书法》2004年第10期(内含米芾材料)

20.《中国书法》2006年第6期(内含米芾材料)

21.《中国书法》2006年第7期(内含米芾材料)

22.《中国书法》2008年第1期(内含米芾材料)

23.《中国书法》2008年第11期(内含米芾材料)

24.《中国书法》2010年第1期(内含曹宝麟专辑)

25.《中国书法》2012年第3期(内含周慧珺专辑)

26.《中国书法》2012年第4期(内含米芾材料)

27.《中国书法》2013年第9期(内含谈当代行书)

28.《书法》1979年第6期(内含米芾专辑)

29.《书法》1986年第2期(内含谈米芾)

30.《书法》1989年第6期(内含魏启后专辑)

31.《书法》1990年第2期(内含曹宝麟专辑)

32.《书法丛刊》第一辑,文物出版社,1981年版(内含米芾材料)

33.《书法丛刊》第五辑,文物出版社,1982年版(内含吴琚材料)

34.《书法研究》1984年第3期(内含谈米芾)

35.《书法研究》1986年第1期(内含谈米芾)

36.《书法研究》1986年第2期(内含谈米芾)

37.《书法研究》1987年第2期(内含谈米芾)

38.《书法研究》1988年第2期(内含谈宋四家)

39.《陈叔亮文集》,山东美术出版社,2011年版

40.《魏启后书画作品集》,荣宝斋出版社,2008年版

41.《全国第三届中青年书法篆刻家展览作品集》,安徽美术出版社,1990年版

爱华网

爱华网