一、生命:第三次体验

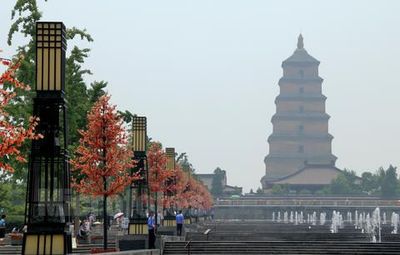

《有关大雁塔》一诗作于1983年,诗歌传达了一种反文化、反英雄、反崇高的思想观念,是一首表现了颠覆性创造力的立异标新之作,由于与新诗既有的格式不大相同,所以它的出现被视为一种新的创作范式的确立。

在万夏主编《现代诗内部交流资料》有这样几句话:

随着共和国旗帜升起的第一代

十年铸造了第二代

在大时代广阔的背景下,诞生了我们

——“第三代”人

“第三代”诗人的声音和气势由此可见一斑。当时在朦胧诗光环遮盖下的新一代诗人们,为了凸显自己的地位和摆脱朦胧诗已经没有生气的诗歌氛围,他们高声喊出了“pass北岛”、“打到舒婷”的口号,可谓震 天动地,势不可挡。罗振亚在《朦胧诗后先锋诗歌研究》中称这种现象为“生命本体的喧哗”,并说:“成熟依往往也意味着死亡,不断衍生与变化才是充满活力、希望的象征;一种范式一旦凝固定型,便会容纳不进新事物而导致革命的发生。”由此也就不难理解,第三代诗人在朦胧诗权威的前面为什么那么“嚣张”了。

“第三代”诗歌反映的是一种后起诗人的生命意识的全面流动,那种仍然凭借阅读朦胧诗时的经验,希图从审美对象中寻觅人性、人道主义与崇高的精神范本的人必将大失所望。无怪乎有老诗评家说80年代的诗歌是“胡闹的”。面对外在世界的喧哗,寻寻觅觅的“他们”,只能以“莽汉”的形象出现。这是实质上是对朦胧诗停滞局限的反动。内在的痛苦、焦灼和无奈,迫使他们在既有的艺术面前“叛逆”,“反艺术”,另辟天地以求打破当前僵死的局面。

“第三次体验,在1986年这个无法驾驭的年代汹涌来临。”(徐敬亚《生命:第三次体验》)而这次诗歌运动,韩东是当之无愧的“精神领袖”。他的《有关大雁塔》和《你见过大海》,是公认的其中最早的代表之作。

二、欲望表达

史铁生在《我与地坛》一文中曾说:“生活真正的名字叫欲望。”文学在很大程度上是一种被压抑的欲望的表达,同时也是对某种渴望和想象的唤起。这就是人们的精神生活依赖文学的根本原因。在平静自足的社会中,文学无须再扮演号角和鼓手的角色,它的主要功能是给平淡无奇的日常生活提供一个渲泄的空间。

那么,具体到韩东的《有关大雁塔》一诗,它又是如何在文本中完成“欲望的表达”的呢?我认为,诗人在这方面主要使用了三种艺术表达方式。这三种艺术表达方式相互相成,浑然一体,构成诗歌内在的张力:

(1)在鲜明的对比中造成情感落差。首先,诗人开门见山,首笔用问句点明:有关大雁塔/我们又能知道些什么。近似反诘的语气,一个“又”字,明确表明了作者的观点,即:有关大雁塔,我们能够知道极少,甚至没有什么价值。接下来,作者用比较多的笔墨叙述了来爬大雁塔的各种各样的人物及其心理活动。“发福的人”、“不得意的人”、“充当英雄的人”等等,他们都来爬大雁塔(有的还来多次),而且各怀目的。作者虽然没有明说,但是我们从中可以这样理解:发福的人爬大雁塔可能是为了减肥、旅游观光,不得意的人可能是为了散散心,登高望远,在现实的失落中找回一种虚空的居高临下的成就感,这一切都包含在作者机智的叙述语言中。诗歌结尾重复开头,再次强调“有关大雁塔/我们又能知道什么”,首尾呼应,与中间叙述部分形成鲜明对比,不但消解了大雁塔的文化意味,读来还有一种嘲讽的味道。

(2)在平静的叙述中层层推进。诗歌起笔没有强烈的批评或呼喊,只是平平的说,“有关大雁塔/我们又能知道些什么”,接下来又全部是懒散甚至乏味的叙述,在叙述中一步一步,从游戏一样的“做英雄”到“有种的往下跳”,实际上文本内在的感情跳跃很大,我们可以简单地概括为:人生——游戏——死亡。

(3)首尾呼应。这首诗歌不长,但是首尾重复部分却占了很大篇幅。诗歌毕竟是“语言的艺术”。我认为作者正是利用语言的表现功能,来赋予文本内在思想意图。重复不仅仅是一般意义上的强调作用,它还造成一中空洞感,虚无感,相对于那些“心事重重来爬大雁塔的人们”,正好融合本诗的写作意图。

至此,诗歌形成了一个完整的环形结构。

三、回到日常

在我们的形而上学观念里,世界是一个有深度的存在,在现象的背后存在着本质,本质被匿藏在复杂的表象后面,我们的存在只有寻找到这个本质,才获得意义。即是海德格尔所说的“遮蔽”与“澄明”的关系。

人们习以为常的那种抒写思路,那种面对大雁塔这类古建筑时,思路会不由自主地滑向历史文化的纵深隙缝处,由此伸展出无穷无尽的联想,去探寻和叩问物象背后隐潜的深层意义。

而在韩东的《有关大雁塔》里面,几乎完全颠覆了这些,它完完全全地回到了普普通通的日常生活,没有优雅,没有崇高,没有英雄,一切都是平淡、懒散、乏味的存在。历史文化作为一种反方向的超现实存在,我们已经无法再走进,它的本身也无法再真实重现或演绎曾经的辉煌,我们只能站在新时代的门槛上作一次远距离的审美关照,除此别无他用。这样构思和表达意趣,与几乎同时的诗作——杨炼的《大雁塔》形成了鲜明的对比。在杨炼的《大雁塔》中,诗人可以凭借一种神秘的移情方法,由当代无所阻隔、毫不困难地转身走进历史,并神秘地与之达到合一,诗人摇身一变成为大雁塔的本身,用大雁塔的口气述说大雁塔的全部记忆和经验,它的光荣,它的灾难和慰藉、忧郁和希望,它的梦想和羞惭,等等。而韩东的《有关大雁塔》正是针对朦胧诗和“文化寻根”文学流派的一股反拨性的力量:

那些不得意的人们

那些发福的人们

统统爬上去

做一做英雄

然后下来

走进这条大街

转眼不见了

也有有种的往下跳

在台阶上开一朵红花

那就真的成了英雄

当代英雄

我们几乎看不到一句带有强烈感情色彩的语句,作者用平淡的语气叙述平淡的人生和平淡的生活,但细读之下又发现,诗行其实轻微流露了某些思想倾向。很多人爬上去是为了“做一做英雄”,逃避现实生活,多么空洞、虚假!而那些从塔顶往下跳的自杀者,也不可能成为英雄,他们只是19世纪诗人莱蒙托夫《当代英雄》中“多余人”的翻版,他们的死亡,不是证明他们的视死如归,恰恰相反,它证明了他们是你生命的多余和无意义。诗的结尾,是对开篇的回答——人们不可能长久地置身于历史的乌托邦的幻境,注定要回到与之打交道的日常世界之中。这在于坚的诗歌《我爱着每一个日子》中表现得更为明显:

我生活在人群中

穿着普通的衣裳

吃普通的米饭

爱着每一个日子

……

这里,诗歌完完全全地回到了日常,没有优雅、崇高、英雄,“吃普通的米饭/爱着每一个日子”,诗歌把诗歌“口语化”和“回到日常”都发挥到了极致。韩东与于坚的不同之处是,他那个时期的诗歌常常会出现一些像“大雁塔”一样的“历史文化载体”,而诗人完全解构了这些历史遗迹的文化含义,我们再也读不到任何深层的文明意蕴,有时甚至含有揶揄的意味:

半坡的雨季

人人在看天

活人全都看天

没有死人

半坡的雨季

男人们失了神

十分优美又十分孤单

女人则端坐在他们的椅子上

不动声色……

——韩东《半坡的雨》

“半坡”本是氏族文明的遗迹、民族文明的发祥地,但是这里被消解得已经没有一丝文明和历史意味。过去和现在,在经验上被断裂两分,“半坡”被从它原有的负载深沉的文化历史意义那里剥离了出来,它只剩下一些当下可以直观到的零杂的特征。

如果说,“朦胧诗”把精神苦难看做诗歌生成的内在意义根源,把诗人现实的对峙和批判关系看做生存的基本处境,孤独的个人通过拒绝现实而获得自我本质,那么,急于消解“影响焦虑”压力的“他们”“莽汉”诗群,却从一开始就将精力和心思投注在确立与之逆反的姿态上。他们开辟“另一种向度:无需依傍或让每个人自己成为一种文化和意义的源头”。(李振声《季节轮换——第三代诗叙论》)

四、零度感兴

“第三代”诗歌一般在语言上叙述冷静,情感零度介入。他们不再像北岛、舒婷一样用锋利、激昂或理性的语言来表达内心的情感或批判社会,而是用“非理性”“反艺术”的手段来表达对外在世界的看法和观点。他们是无根的一代,喧哗的一代,焦灼的一代,无奈的一代,同时又是叛逆的一代,创意的一代,集体书写“美丽的混乱”的一代,是一股时代无法抗拒的汹涌的浪潮!

在韩东的这首诗《有关大雁塔》中,我们几乎感觉不到作者在诗歌中的“温度”,他是一个冷面人,面对“那些不得意的人们”,“那些发福的人们”,作者没有给予褒贬,只是冷静地叙述他们的行动,描述他们心理,先说“他们”,最后结尾转换人称,说回“我们”:

我们爬上去

看看四周的风景

然后再下来

在与开头的回应中强化了“零度感兴”的意味,完成了诗歌“简单叙事”及其内在意旨。

另外,我们可以通过与韩东同时期的代表诗人于坚的《纪念碑》来体会“第三代”诗人在面对具有“历史厚重感”的历史遗迹时的意识流动:

高兴时踩踩地

孤独时看看天

想看外国翻翻画报

想谈恋爱读读诗刊

有一天路过广场忽然想当英雄

走进纪念碑的阴影

仰头望见 全是死人的名字

“走进纪念碑的阴影/仰头望见全是死人的名字”,这样的表达前所未有地颠覆了传统,消解了一英雄和崇高。正如诗评家徐敬亚在《圭臬之死》中所说:“新诗的白话企图几十年来,从没有像他们这样彻底而淡漠”。

当然必须说明的一点是,在我们生活的世界上,崇高不该完全消失,也不会完全消失,它在“第三代”诗歌中的出现只不过是一次短暂性的叛逆罢了。

五、反修辞

意大利诗人蒙塔莱在《在我们的时代》一书中对“语言的艺术”有如下表达:

作为一种不可救药的语义的艺术,语言艺术的希望在于它迟早会对自身的艺术观念进行反拨,要求它自身从一种认识真理、表达真理的重负下彻底解脱出来。

“第三代”诗人正是这样一种状况。在传统和权威面前,他们必须找到一种属于他们自己的道路,而这条道路,能够让他们彻底地“自由和解放”。

我国古典诗歌的精华《诗经》,最重要的艺术成就在于成功运用了“赋比兴”等修辞手法和其他艺术表达手段;

亚里士多德在《诗学》中说:“善于使用隐喻字表示有天才,因为要想出一个号的隐喻字,须能看出事物的相似之点。”

英国诗人休姆曾经说:“永不,永不,永不使用简单的陈述,那没有效果,必须使用比喻,那就能创造另一个世界。”

……

修辞,似乎和诗歌是一体的,不可分割的一部分,所以有人说“没有修辞就没有诗歌”。但是“第三代”后起的诗人们,你看看吧,他们提倡的是“非理性”“反艺术”。于坚在《拒绝隐喻》一文中阐释得再明白不过了:

对隐喻拒绝、破坏得越彻底,诗歌=就越显示出诗自身;

诗的过程是清除隐喻垃圾的过程;

真正的诗是从世界全部喻体的退出;

……

在《有关大雁塔》中,作者全部用朴素得不能再朴素的语言来叙述,从头到尾,亘古以来修辞在文学(特别是诗歌)中的重要作用,完全不见踪影了。如文中“我们爬上去/看看四周的风景/然后再下来”,完全不像传统的诗歌的语言。我过诗歌从诗经到现在,很多人依然觉得,没有运用修辞的诗歌就像没有味道的饭菜,食之无味。但是作者站在时代的前头,大胆突破语言的束缚,至少在一定程度上是一种尝试和创新。诗无达诂,只有不断试验、创新,才能形成文学发展的真正动力和源泉。

总之,韩东的这首《有关大雁塔》不愧作为“第三代”诗歌创作的代表作品。它比较典型地从多个方面、多种角度阐释了“第三代”诗歌的写作理念,给当时中国诗坛刮了一阵旋风;也正是他们的不断探索和试验,才使得中国新诗日渐成熟,成为中国文学不可分割的一部分。我们应当向敢于不断探索的前辈诗人表达敬意!

参考资料:

1.《中国新诗名作导读》(龙泉明主编,长江文艺出版社,2003)

2.《季节的轮换——“第三代”诗叙论》(李振声,复旦大学出版社,2008)

3.《朦胧诗后先锋诗歌研究》(罗振亚,中国社会科学出版社,2005)

4.《诗学》(亚里士多德,人民出版社,2005)

5.《诗季——秋之卷》(韩作荣主编)

6.《在我们的时代》(蒙塔莱著)

7.《生命:第三次体验》、《圭臬之死》、《崛起的诗群》(徐敬亚)

8.《拒绝隐喻》(于坚)

爱华网

爱华网