所见教学反思(一)

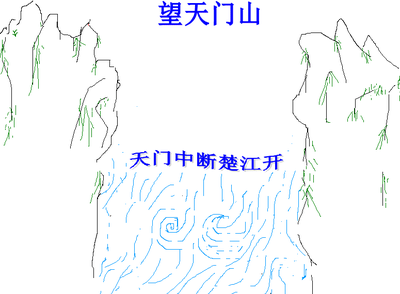

袁枚诗作的《所见》描写了一个乡间牧童坐在牛背上,在林中快乐地边唱歌边放牛,突然间见到了一只蝉,想把它抓住,所以闭上嘴巴,跳下牛背这一动静结合的有趣的画面。

本诗生动有趣,生活情趣盎然,诗情画意,跃然纸上。

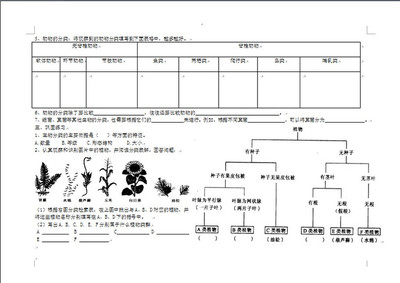

古诗中,天真烂漫、童心童趣的小牧童,是孩子们喜欢的:坐在牛背上高声歌唱时的情景,是那样自在神气!捉蝉时屏住呼吸,眼望鸣蝉的神情,又是多么专注啊!整首诗童趣横生,情趣盎然。因此,诗趣,应该是我教学这堂课的灵魂所在。只有让孩子在学习的过程中领悟到这种诗趣,他们才能在学习全过程中全心投入,浑然忘我。而一旦学生领悟到这种诗趣,那么他对诗的意境就体会得更真切。那么,在教学中怎样帮助学生领悟到这种情趣呢?我主要实施了以下几方面的教学:

第一、反复朗读,学生的感受是通过朗读来实现的,“读书百遍,其义自见”。在这一教学片断中,我充分信任学生,把读的权利还给学生,相信学生靠自己的力量就能读懂课文,鼓励学生不断探索,寻找自信的力量,在自悟自得中感受朗读的乐趣,培养了学生学习语文的乐趣。事实上,对同一篇课文或同一个人物形象,学生站在不同的角度读,往往会产生不尽相同的感受。歌是唱出来的,诗是诵出来的,诗只有朗读出来,才能完成她的全部生命。在这一课中,诗歌的理解,诗意的体会,诗情的领悟,都是通过吟诵来完成的。在吟诵中,学生体味到牧童骑在牛背上的神气十足;在吟诵中,学生感受到牧童生怕吓跑蝉儿的心思;在吟诵中,让孩子们化牧童为“我”,化“我”为牧童,完全融入到诗境中。

第二、运用多种艺术手段,充分调动学生的想象力,在情境的再造中觅得诗趣。

想觅得诗趣,须进入诗境。想象是通往诗境的佳径,只要通过想象,才能欣赏到绝佳的美景,才能感受到美妙的旨趣。我运用了多种艺术手段,张开学生想象的翅膀。让学生在音乐声中,仿佛看到小牧童朝我们走来,让学生在小牧童停步凝神望蝉的神情中,想象小牧童的想法。

但在诗的教学中,我发现理解古诗的意思以及正确地朗读古诗都没有多大的问题。但在想象古诗的意境的时候,学生就不太流畅了。我让学生在理解了古诗的意思后,让学生闭眼伴着老师的范读想象古诗所描绘的景象,然后让学生来述说自己脑海中呈现的画面。可是发言的学生们寥寥无几,即使发言了也是语言平淡,没有多少拓展,只是把诗意重复一遍。我很茫然,为什么学生们的想象力是如此贫乏,语言的表达是这样的枯寡。在以后的教学中,要注重学生说话能力的培养。

所见教学反思(二)

这是一节古诗课的教学,我认为古诗最重要的是诗趣,诗趣,应该是这堂课的灵魂所在。只有让孩子在学习的过程中领悟到这种诗趣,才能在学习全过程中全心投入,浑然忘我。本节课通过反复朗读,让学生在吟诵中吟出情,诵出趣。在这一课中,诗歌的理解,诗意的体会,诗情的领悟,都是通过朗读来完成的。当然,在教学的环节中也存在着一些问题,比如在朗读中孩子们不能全部的集中精神,想象与现实不能很好的结合等,在今后的教学中还要针对性的进行改进。争取达到更好的效果。

原文欣赏

所见

袁枚

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

爱华网

爱华网