郑板桥“难得糊涂”的由来

文/姜卫华

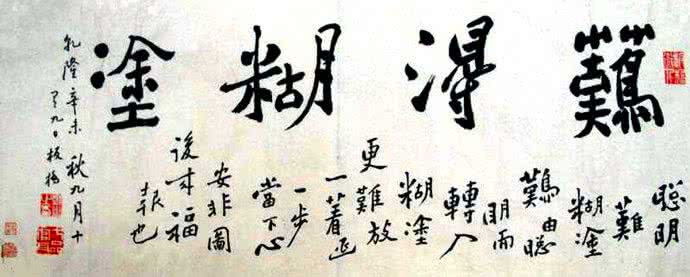

清代书画家郑板桥将真、草、隶、篆书融为一体而独创了“六分半书”,有“乱石铺街、杂乱有章”之誉。其中最为脍炙人口的是“难得糊涂”与“吃亏是福”这两幅书法。

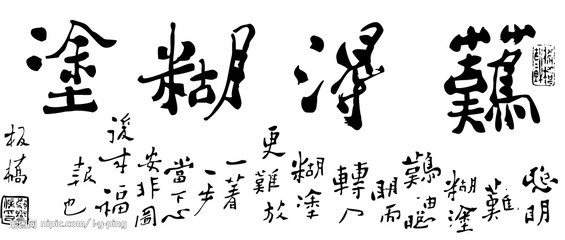

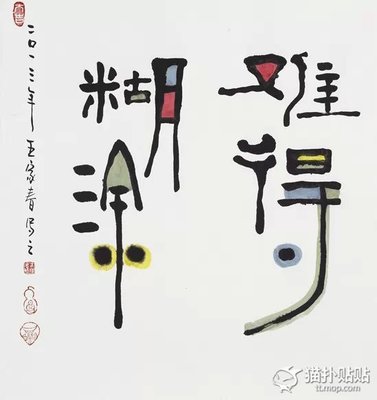

郑板桥书写的“难得糊涂”四字,潇洒飘逸,妙趣横生,韵味无穷。江苏兴化郑板桥纪念馆有“难得糊涂”的砖刻,现已成为该馆的镇馆之宝。

“难得糊涂”仿佛像四个人站在那里东倒西歪,颇似装糊涂的模样。再看跋语,恰似山阴道上涌来之人群,老翁策杖,小孙牵袂;少男恣肆,少女含羞;急者抢道,徐者闪让;壮者挑物,弱者随行。其笔墨随心,天机流畅。或如风起云涌,时得舒卷变幻之气;或似飞花霰雪,极尽自然洒脱之趣。

“难得糊涂”四个字的由来颇为有趣。据说,郑板桥到山东莱州云峰山观看郑公碑,晚间借宿于山下一老者家,老者自称是荒村野臾糊涂之人,郑板桥观其言谈举止高雅不凡,并与他交谈得十分投机。

老人家中有一块特大砚台,石质细腻、镂刻精美,郑板桥看了大为赞赏,老人请郑板桥留下墨宝,以便请人刻于砚台之上。郑板桥有感于老人糊涂必有来历,便题写了“难得糊涂”四字,并盖上自己的印章“康熙秀才,雍正举人,乾隆进士”。砚台有方桌大小,还有很大一块空余,郑板桥请老人题写一段跋语,老人没有推辞,随手写道:“得美石难,得顽石尤难,由美石而转入顽石更难。美于中,顽于外,藏野人之庐,不入富贵之门也。”写罢也盖了一方印章“院试第一,乡试第二,殿试第三。”

郑板桥这才知道老人是一位退隐官员。他见砚台还有空处,又提笔补写了一段文字:“聪明难,糊涂尤难,由聪明转入糊涂更难。放一着,退一步,当下安心,非图后来福报也”。

老人见后,抚掌大笑。一位是饱经沧桑的县令,一位是曾有显赫功名的退隐官员,两人在此遇到了知音。“难得糊涂”是郑板桥经历人生沧桑的感悟,大砚为媒,心灵碰撞之后,留下了一段佳话。后人觉得“难得糊涂”蕴含着哲理,因此,“难得糊涂”也就越传越广了。

爱华网

爱华网