筛、拣、称、蒸、揉、压、解……在晴明的云南天气里,几个身着大理白族服装的制茶师,用一连串熟悉的动作,像电影慢镜头般将1个个窝窝头似的沱茶放到晾茶架上,手势优雅、一气呵成。而面前紧紧包围他们的1个个韩国茶友团成员,则都瞪大眼睛站在制茶师身边不愿离开,一边看还一边赞叹:“下关沱茶的制作技艺,实在太棒了!”

这时被人团团围住的揉茶师李家兴脸上流露出一丝既疲惫又自豪的微笑,因为这样的场景,他经历了太多,而这被众人视作神奇的沱茶制作技艺,其实是他的日常工作。在和搭档十多年的压茶师杨永相视一笑后,两人都默默回头,看着阳光下那满架的沱茶。

就在四年前,它得到国家的最高肯定——2011年5月,下关沱茶制作技艺入选国家非物质文化遗产名录,而这是以“风、花、雪、月”闻名的云南大理州所拥有的国家级非物质文化遗产的1/12,也是大理州仅有的茶叶类非物质文化遗产项目。

“下关沱茶”4个字,终成就古老大理的一段旷世传奇。

古大理、下关沱,神秘中国“非遗”奇缘

什么是非物质文化遗产?根据联合国教科文组织的定义,它是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括中国的昆曲、南音、古琴、书法、云锦织造以及龙泉青瓷烧制技艺等。非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,承载着人的智慧与辉煌。

昆曲《牡丹亭》舞台照

而中国作为世界上屈指可数的文明古国,也是目前世界上拥有联合国教科文组织“非遗”名录项目最多的国家,为抢救非物质文化遗产尤其是高度濒危的少数民族“非遗”文化及“非遗”技艺,自2006年起到2014年,中央财政累计投入35.14亿元用于非遗保护。

“抢救和保护少数民族文化遗产,十分重要和迫切,因为保护1个民族的文化,就是保护该民族自身。”这是文化部专家在国[WwW.aIhUaU.com]内走访多年后的呼吁,而地处云南边陲的古城大理(古代南诏国和大理国的都城),从来就没有放弃过保护自身文化的努力。这当中,凝聚了白族民族文化和技艺精髓的下关沱茶制作技艺,尤其引人关注。

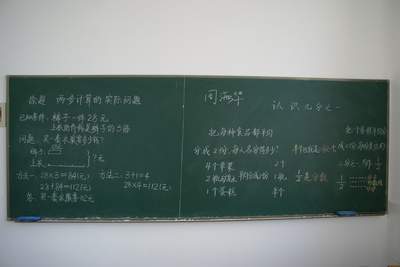

下关沱茶制作工艺

文化部国家非物质文化遗产保护工作专家委员会、中国社会科学院、中国非物质文化遗产保护协会、云南省文化厅、大理州文化局等国家、省、市各级文保单位,都从“下关沱茶制作技艺”申请“非遗”之初,就密切注意着相关进展,他们不止一次地来到大理,也对具体负责技艺和保护的下关沱茶(集团)股份有限公司寄予了高度期望。

对此,下关沱茶(集团)股份有限公司副总经理杜发源说:“我们从2008年开始调查摸底,前后历时三年完成了国家级非物质文化遗产名录的申报。我们觉得自豪,能让今天的爱茶人正确认识沱茶传统技艺的价值,了解它的来龙去脉和对社会更深层次的影响。其实下关沱茶是一段真实的传奇,而它的故事,要从113年前说起。”

漂泊乱世,一坨茶见证1个商业领袖的人生

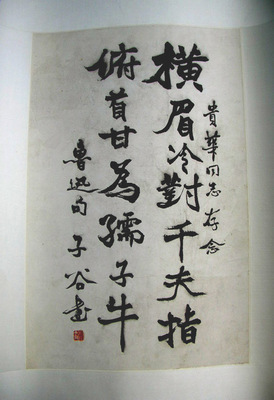

谁也不会忘记严子珍,他是提到下关沱茶永远绕不开的名字,也是1个时代的缔造者。他曾是贫苦出身的白族少年,十几岁就在大理喜州街头,走街串巷当货郎。因为白手起家,练就了敏锐的商业头脑。

清光绪二十八年(公元1902年),严子珍在永兴祥商号的基础上重组了日后大名鼎鼎的白族商号“永昌祥”,并将总部迁居到了下关。他组建了一支马帮,将四川的生蚕丝卖到缅甸,又从缅甸买了棉纱卖到云南,最后将云南的茶叶、烟草等物资销售到四川。在这样不断往返的商业路线中,严子珍积聚了大量财富,但最为后人难忘的,始终是他创制下关沱茶的传奇。

其实在历史上,大理白族人一直嗜好饮茶,清朝末年时,当地民众多习惯饮用1种来自景谷地区的“饼形团茶”。严子珍曾考虑过贩售这种茶,但它在运输上有很大的弱点:一是茶叶泡松,体积庞大,一匹骡马驮运不了多少;二是驮马在高山深谷中行走,茶叶常由于捆扎驮架和马匹互撞而发生破碎;三是由于茶叶在驮运中极易淋雨受潮而变质。试想下关驮运茶叶到西藏至少要3个月的时间,如果驮运这种未经过紧压加工的茶叶,势必给商号造成很大损失。

茶马古道,白族商号“永昌祥”压出一沱茶的传奇

精明的严子珍看到了这一点,他在景谷“饼形团茶”的原理上进行了不断改进,首先,改变“饼形团茶”将鲜茶叶放在竹筒中靠手按压成形的方式为使用压茶木凳,用杠杆式的加压原理,借助人体重量加压,使紧压加工后的沱茶一是体积更小,密度大,节省了运输空间。

爱华网

爱华网