《橘逾淮为枳》(选自《晏子春秋・内篇杂下》) 此文还被选入沪教版《九年义务教育上海课本六年级第二学期(试用本)语文》(第二十九课)本文主要描写了晏(yàn)子,即晏婴面对楚国君臣对他和齐国的侮辱所进行的争锋相对的斗争,表现了晏子冷静,从容不迫,临危不惧,机智善辩的品质和不畏强权,不惧大国,不畏强暴的浩然正气。在斗争中,长了自己的志气,灭了楚国的威风,从而维护了齐国的尊严,使楚王自讨没趣

橘逾淮为枳_橘逾淮为枳 -简介

《橘逾淮为枳》(选自《晏子春秋・内篇杂下》) 此文还被选入沪教版《九年义务教育上海课本六年级第二学期(试用本)语文》一书中第二十九课(p.121-124),同时也选入苏教版教材的六年级下册第二十九课。

选自《晏子春秋》是一部记叙春秋时齐国政治家晏婴的思想、言行、事迹的书,也是我国最早的一部"短篇小说集"

本文主要描写了晏子面对楚国君臣对他和齐国的侮辱所进行的争锋相对的斗争,表现了晏子冷静,爱国,从容不迫,临危不惧,机智善辩的品质和不畏强权,不惧大国,不畏强暴的浩然正气。在斗争中,长了自己的志气,灭了楚国的威风,维护了齐国的尊严。

橘逾淮为枳_橘逾淮为枳 -原文

橘逾淮为枳

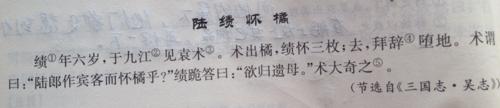

晏子将使⑵楚。楚王闻之,谓左右曰:“晏(yàn)婴,齐之习辞⑶者也。今方来⑷,吾欲辱之,何以也⑸?”

左右对曰:“为⑹其来也,臣请缚(fù)一人,过王而行,王曰:‘何为者也?’对曰:‘齐人也。’王曰:‘何坐⑺?’曰:‘坐盗。’”

晏子至,楚王赐晏子酒。酒酣(hān)⑻,吏二缚一人诣(yì)⑼王,王曰:“缚者曷(hé)⑽为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。”

王视晏子曰:“齐人固⑾善盗乎?”

晏子避席⑿对曰:“婴闻之,橘生淮(huái)南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实⒀味不同。所以然者何⒁?水土异也。今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶(yé)?”

王笑曰:“圣人非所与熙(xī)也(15),寡人反取病焉⒃。”(16)

注释

(1)选自《晏子春秋・内篇杂下》。晏子,春秋时期齐国政治家。枳(zhǐ),也叫枸橘。

(2)使:出使。

橘逾淮为枳

(3)习辞:善于辞令,很会说话

。

(4)方来:将要来。

(5)何以也:用什么办法呢?

(6)为:于,在。

(7)何坐:犯了什么罪。坐,犯了……罪。

(8)酒酣:喝酒喝得正高兴时。酣,痛快

(9)诣(yì):谒见,拜访,拜见。

(10)曷:同“何”,什么。

(11)固:本来。

(12)避席:离开座位。

(13)其实:它们的果实。其,它们,代指橘和枳。实,果实。

(14)所以然者何:这样的原因是什么呢?然,这样。所以,...的原因。

(15)得无:莫非。

(16)圣人非所与熙也:圣人是不可以随便戏弄的。熙,同“嬉”,戏弄。

(17)反取病焉:反而自讨没趣了。病,辱

(18)盗 :偷盗。

(19)徒:只是,仅仅。

(20)闻:听说。

(21)善:善于,擅长。

(22)赐:赏赐。

(23)谓:对......说。

(24)缚:捆绑。

(25)得无楚之水土使民善盗耶:得无......耶?固定格式。译为:莫非

(26)辱:羞辱。

(27)逾:越过。

(28)为:成为,变成。

(29)左右:亲近的侍卫,大臣。

(30)过:经过。

(31)行:行走。

(32)者:......的原因。

(33)为(何“为”者也?):做,干。

(34)于(今民生长“于”齐不盗):在。

(35)取:获得,招致。

(36)则:就。

(37)取病:自讨没趣;自取其辱 取:招致

(38) 将:将要

(39) 请:请允许我(做某事)

(40)避席:离开座位

通假字

⑴曷(hè):通“何” ,什么。

⑵熙(xī):通“嬉”, 戏弄。

译文

晏子将要出使楚国。楚王听说了这件事以后,对身边的侍卫、大臣们说:“晏婴是齐国善于辞令的人。现在他将要来,我想要羞辱他,(你们说)应该用什么办法呢?”

身边的侍卫、大臣们回答说:“在他到来的时候,请让我们捆绑一个人,在大王您面前走过,(这时)大王您就问:‘这是什么人?’(我们便)回答说:‘是齐国人。’大王(您于是再)问:‘(他)犯了什么罪?’(我们就)回答说:‘(他)犯了盗窃罪。’”

(不久)晏子到了(楚国),楚王赏赐给晏子酒喝。喝酒喝得正高兴时,两个官吏捆绑着一个人拜见楚王。楚王问道:“捆着的人是什么人?”(官吏)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷盗的罪。”

楚王(嘲笑地)看着晏子说:“齐国人本来就善于偷盗吗?”

晏子离开座位(严肃地)回答说:“我听说过这样的事,橘树生长在淮河以南就是橘树,生长在淮河以北就变成枳树,(它们)只是叶子相似,(但)它们的果实味道却不一样。这样的原因是什么呢?(是因为淮南淮北的)水土不同啊。现在老百姓生长在齐国不偷盗,(可是)进入楚国就偷盗,莫非是楚国的水土使他变得善于偷盗吧?”

楚王苦笑着说:“圣人是不可以随便戏弄的,我反而自取其辱了。”

橘逾淮为枳_橘逾淮为枳 -中心

晏子形象:长于外交辞令,能随机应变、能言善辩,不惧强国,从容不迫地维护个人及国家的尊严。

楚王 形象: 傲慢无礼, 盛气凌人。

1~2段:晏子使楚前夕,楚王与其左右策划侮辱晏子的办法

3~5段:晏子用智,善于言词,挫败了楚王的诡计

本文记叙了晏子出使楚国,凭着他的机智善辩挫败了楚王的诡计,维护了祖国及个人尊严的故事。

出处介绍

《 晏子春秋》,晏子,名婴,字平仲,谥平,习惯上多称平仲,又称晏子、晏婴。夷维人(今 山东 高密)春秋时代一位重要的 政治家。《晏子春秋》共8卷,包括内篇6卷(谏上下、向上下、杂上下),外篇2卷,计215章,全部由短篇故事组成。全书通过一个个生动活泼的故事,塑造了主人公晏婴和众多陪衬者的形象。这些故事虽不能完全作信史看待,但多数是有一定根据的,可与《 左传》、《 国语》、《 吕氏春秋》等书相互印证,作为反映春秋后期齐国社会历史风貌的史料。

为 春秋时期齐国正卿。历仕灵、庄、景三朝,执政五十余年。以 节俭力行、谦恭下士着称于时。注意政治改革,关心民事,反对祈福 禳灾等迷信。

这部书多侧面地记叙了晏婴的言行和政治活动,突出反映了他的政治主张和思想品格。

作者简介

晏子,字平仲,生年不详,卒于公元前500年。以有政治远见和外交才能,作风朴素闻名诸侯。他爱国忧民,敢于直谏,在诸侯和百姓中享有极高的声誉。他出身仕家,年轻时就从政。其父晏弱去世后,他继任齐卿,历仕灵、庄、景三朝,长达五十四年。这五十四年,正是齐国不断走向衰落的年代,国君平庸昏聩,骄奢淫逸,外有秦、楚之患,内有天怒人怨之忧。晏婴凭借着自己的聪明才智,尽力补天,力挽狂澜,“ 进思尽忠,退思补过”,“其在朝,君语及之即危言,语不及之即 危行,国有道即顺命,无道即衡命,以此三世显名于诸侯”(《史记・管晏列传》)。使齐国在诸侯各国中赢得了应有的地位,他本人也成为齐国历史上与大政治家 管仲并称的声誉。对于他的人品和政治才能, 司马迁赞叹不已,表示“假令晏子而在,余虽为之执鞭,所忻慕焉。”

《 晏子春秋》一书的作者及成书年代,自古以来颇多争论。有人认为此书是晏婴本人所撰。如《 隋书・经籍志》就说:“《晏子春秋》七卷,齐大夫晏婴撰。”也有人认为是 墨家后学所为。唐代 柳宗元说:“吾疑其 墨子之徒有齐人者为之。墨好俭,晏子以俭名世,故 墨子之徒尊着其事以增高为己术者。”又有人怀疑是六朝后人伪造。清人管同说:“吾谓汉人所言《晏子春秋》不传久矣,世所有者,后人伪为者耳……其文浅薄过甚,其诸六朝后人为之者欤?”(《因寄轩文集》)对于以上的各种说法,今人大多 不敢苟同。一般的看法是,此书成书于战国中后期,作者可能不止一人,而可能出自众手。....

文章简介

《 晏子 春秋》是记述春秋末期 齐国著名 政治家 晏婴言行,事迹的一部着作。 分内篇、外篇两部分,内篇分谏上、谏下、问上、问下、杂上、杂下六篇,外篇分上、下二篇。谏上、谏下主要记叙晏婴劝谏 齐君的言行,问上、问下主要记叙君臣之间、卿士之间以及 外交活动中的问答,杂上、杂下主要记叙晏婴其他各种各样的事件。外篇两篇内容较为驳杂,与内篇六篇相通而又相别。各篇之间的内容既有相对的独立性,又互有联系,个别的还有互相矛盾之处。

文章归类

对于《晏子春秋》的归类,即它所属的学派:《 汉书・艺文志》、《七略》等把它归入儒家,认为此书“义理可法,皆合六经之义”。而 柳宗元把它归入墨家,认为“宜列之墨家”。近人有人认为它亦墨亦儒,也有人认为它非墨 非儒。我们认为非墨 非儒的说法是比较接近于实际的。因为从《晏子春秋》的说法是比较接近于实际的。因为从《晏子春秋》所反映出来的内容看,它表现出来的近似于 儒家学说的思想在孔子之前,自然就不能把它划入到后起的儒家学派中去,不然,晏子就成了儒家学派的创始人了。它表现出来的近似于墨家思想的尚俭观点与墨家尚俭的目的、作用也迥然不同,因此也不能把它归入到墨家学派去。我们只能说,《晏子春秋》就是《晏子春秋》,它没有独立、系统的思想体系,但却有其自身的特点。

《晏子春秋》的归类应属于杂家。

主题思想

《晏子春秋》所表现出来的最可贵的思想是重民与爱民。《内篇问下》载:“晏子聘于吴, 吴王曰:‘敢问长保 威强勿失之道若何?’晏子对曰:‘先民而后身,先施而后诛。强不暴弱, 贵不凌贱,富不傲贫。百姓并进,有司不侵,民和政平……”《内篇问下》载:“叔向问晏子曰:‘意执为高?行孰为厚?’对曰:‘意莫高于爱民,行莫厚于乐民。’又问曰:‘意孰为下?行孰为贱?’对曰:‘意莫下于刻民,行莫贱于 害身也。’”这里,晏子明确地提出了“先民而后身”是国君“长保 威强勿失”的根本保证之一,又把“爱民”看作是最崇高的思想。晏子的这种重民、爱民的思想跟后来孔子的仁政、 孟子的民本思想非常接近。

从重民和爱民出发,晏子主张节俭,反对向人民横征暴敛,反对大兴土木,以减轻人民的负担。晏子多次批评 齐景公“使民若不胜, 借敛若不得,厚取于民而薄其施”(《问上》)。“兴事无已,赋敛无厌,使民如将不胜,万怼怨”(《外上》)。强调要“俭于 借敛,节于 货财,作工不历时,使民不尽力,百官 节适,关市省征,山林陂泽,不专其利,领民治国,勿使烦乱,知其贫富,勿使冻馁”(《问上》)。当齐景公看到有人冻死在路边而不闻不问时,晏子就劝谏道:“今君游于寒,途据四十里之民,殚财不足以奉敛,尽力不能周役,民氓饥寒冻馁, 死

爱华网

爱华网