中国法制史的内容丰富,涵盖了几千年的传统法律文化主要的发展变化过程。本教材将中国法律制度的发展分为十二个时期,引用了大量的文献资料、史书记载等来阐述每个时期的法律制度的特点及对当时中国社会各方面的影响,并在每章都设了“学习目标”、“本章小结”、“参考案例”、“关键概念”和“思考题”等栏目,使读者能对本教材内容提纲挈领、加强理解。

中国法制史_中国法制史 -夏商

内容特点

中国法制史相关书籍

关于夏代的刑罚制度的实际情况,多是后人的臆断或揣测,如“夏

后氏之王天下也,则五刑之属三千“、“夏后氏正刑有五,科条三千“、“大辟二百,膑辟三百,宫辟五百, 墨各千”等说法。

商代的常用刑罚主要有墨、劓、刖、宫、大辟等。

夏商刑罚制度的主要特点是野蛮严酷,随意擅断,明显具有“临事制刑”的特点。

基本特征

1、夏商两代的司法体制及其职能,尚未从行政、军事体制及其职能中分离出来,它们基本上是合而为一体。

2、夏商两代属于中国早期的神权法时代,司法制度具有鲜明的天讨、天罚、神判的特色。

3、随着司法审判制度的产生,作为刑罚执行机构的监狱也开始出现。

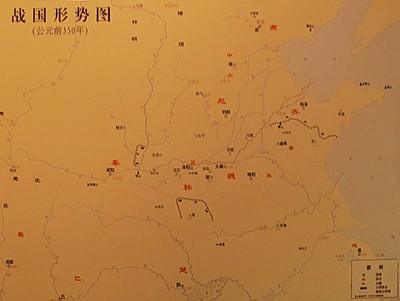

中国法制史_中国法制史 -春秋时期

1、公布成文法的重要活动:

春秋时期较早制定成文法的国家是楚国。

晋国先后三次制定成文法。

春秋后期公布成文法活动,以郑、晋两国为重要代表。

公元前536年,郑国子产“铸刑书”;

公元前513年,晋国赵鞅、荀寅“铸刑鼎”;

公元前501年,郑国大夫邓析的“竹刑”,史上有“杀邓析而用其刑”的说法。

2、公布成文法的争论:

“铸刑书”遭到晋国守旧势力代表叔向的强烈反对。他担忧的实质问题,是百姓知道了法律内容后,就不再盲目听从统治者的支配;一旦发生争端或犯罪,也就会据理力争,从而打破统治者对法律的专擅垄断。

“铸刑鼎”遭到了鲁国旧贵族孔子的责难。他担心,晋国“铸刑鼎”公布了刑书,人们便会抛弃原来的礼仪法度,传统的宗法等级秩序也就难以为继,而以此为基础建立起来的各级贵族世袭统治的权威地位也将彻底动摇。

中国法制史_中国法制史 -李悝

1、内容:

《法经》共有六篇,分别为《盗法》、《贼法》、《囚法》(亦作《网法》)、《捕法》、《杂法》、《具法》。基本内容大体可归纳如下:

第一部分包括前四篇,主要是惩治盗贼犯罪的法律规定。体现“王者之政,莫急于盗贼”的原则。

第二部分即《杂法》,主要是惩治盗贼罪以外其他犯罪的法律规定。

第三部分即第六篇《具法》,是关于定罪量刑原则的法律规定,相当于现代刑罚的“总则”性质。

2、特点与地位:

李悝和他的《法经》

中国历史上第一部比

较系统的成文法典,以先秦法家“法治”、“重刑”思想为指导,参考、总结、吸收前代各个政权的立法经验,取得了空前的最高立法成就。在中国古代法制发展史上,占有重要的历史地位。《法经》作为一个开创法制建设新时代的重要标志,对后世的立法产生了深远的影响。它不仅成为秦国商鞅变法制定秦律的直接蓝本,而且也为后世的魏晋南北朝等各代立法所宗。从这个意义上说,《法经》是中国古代成文法典之源,开创了中华法系独树一帜的立法先河。

中国法制史_中国法制史 -中国法制

秦法

1、律:是经过一定立法程序制定的由朝廷正式颁布的规范性文件,是主要的、基本的法律形式,具有较强的稳定性。

2、制、诏:是皇帝针对某事发布的带有规范性质的命令。制、诏的法律效力一般高于其他法律形式,甚至凌驾于成文法典之上,具有较强的灵活性。

3、式:即程式、格式。在云梦秦简中的《封诊式》是关于勘验、调查、审讯的法律文书程式。

4、法律答问:是以问答方式表现出来的秦官方对法律所作的解释,它对律文、术语、立法意图以及诉讼程序等都作出了明确解释,与律具有同等的法律效力。

5、廷行事:是律的补充形式之一。廷指官廷,行事指判案成例。

量刑原则

1、以身高确定刑事责任能力:秦律规定,男子身高不满六尺五寸,女子身高不满六尺二寸者不负刑事责任或减轻刑事责任。

2、区分有无犯罪意识:秦律规定应把被告人有无犯罪意识作为判定是否犯罪的重要依据。但同时,秦又有客观归罪的倾向。

3、区分故意与过失:故意在秦律中称端,过失则称不端,二者都要追究刑事责任,但前者从重,后者从轻。

4、犯罪连坐:指本人无罪因他人犯罪受牵连而入罪。分为三种,全家连坐;邻里连坐;职务连坐。

5、诬告反坐:故捏造事实陷害他人者,按其所诬陷的罪名,对诬告者处罚。

6、共同犯罪和集团犯罪加重处罚。

7、教唆犯与现行犯同罪、教唆未成年人犯罪加重处罚。

8、自首及消除犯罪后果减免处罚。

9、同罪异罚:即根据犯罪人的身份区别定罪量刑。

管理法规

(一)行政机关

1、确立皇帝制度

2、在中央设三公九卿

三公为丞相、御史大夫、太尉。丞相是皇帝之下最高的行政长官,御史大夫地位相当于副丞相,太尉是中央掌管军事的长官。九卿为奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府。

3、地方行政区划采取郡县制

(二)官吏管理制度

1、官吏的选任

2、官吏的考核

3、官吏的监察

中国法制史_中国法制史 -主要内容

出礼入刑――礼有两层的含义:一是抽象的精神原则,可以归纳为亲亲与尊尊。亲亲要求在家族范围内,按自己身份行事,不能以下凌上,以疏压亲。而且亲亲父为首,全体亲族成员都应以父家长为中心;尊尊即要在社会范围内,尊敬一切应当尊敬的人,君臣、上下、贵践应恪守名分。尊尊君为首,一切巨民都应以君主为中心。二是具体的礼仪形式。

买卖契约――质,是买卖奴隶、牛马所使用的较长的契券;剂,是买卖兵器、珍异之物所使用的较短的契券。

借贷契约――傅,是把债的标的和双方的权利义务等写在契券上;别,是在简札中间写字,然后一分为二,双方各执一半,札上的字为半文。

婚姻――一夫一妻、同姓不婚、父母之命。婚姻六礼:1纳采(提亲);2问名;3纳吉;4纳征;5请期;6亲迎。婚姻七出:1不顺父母去;2无子去;3淫去;4妒去;5恶疾去;6多言去;7盗窃去。婚姻三不去:1有所娶而无所归;2与更三年丧;3前贫贱后富贵。

继承――嫡长子继承制,立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

铸刑书――公元前536年,郑国子产,中国历史上第一次公布成文法的活动。

铸刑鼎――公元前513年,晋国赵鞅,中国历史上第二次公布成文法的活动。

中国法制史_中国法制史 -法制史汉

演变过程

“汉承秦制”,秦汉的政治与法律制度都处于封建国家早期发展阶段。汉朝在继承秦朝政治法律制度基础之上又有所发展。尤其是立法指导思想与秦有很大不同。

1、汉初黄老思想的流行

2、汉武帝时期的法制指导思想转型

3、封建正统法律思想的确立

约法三章

汉高祖-刘邦

刘邦与民“

约法三章”发生在西汉王朝建立之前,但从此事的意义及其与汉代法制的关系来看,却可视作西汉立法的开端。

公元前208年,各支反秦义军的首领相约:“先入定关中者王之。”不久以后,刘邦统率大军攻占咸阳,推翻了秦王朝的统治。为了在未来的斗争中取得主动,刘邦旋即还军霸上,同时鉴于“父老苦秦苛法久矣”。为了顺应民心,除秦苛政,遂“反秦之敝”,“约法三章”:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”这项在楚汉大战将临,胜负难卜的情况下采取的权宜措施,收到了笼络民心,争取支持的效果,一时“秦人大喜,争持牛羊酒食现飨军士”,它对刘邦集团安定关中、打败项羽、一统天下起了重要作用。

法律形式

主要有律、令、科、比四种。

2、汉律六十篇

《九章律》作者萧何

《九章律》九篇,

是汉朝一部重要的法典,为汉律之核心,以《法经》为基础,吸收可秦律中合乎当时统治需要的部分加以编纂而成;

《傍律》十八篇,是叔孙通参照先秦和秦代的礼仪而制定的维护皇帝尊严和权威的礼制;

《越宫律》二十七篇,是有关宫廷警卫的法律;

《朝律》六篇,是有关朝贺制度的法律。

四、三种制度

上请制度就是在贵族官僚犯罪后,一般司法官员无权审判,必须奏请皇帝裁断,皇帝可以根据犯罪者的具体情况――如与皇室的关系亲疏、现任官职的大小以及功劳大小等,来决定如何减免其刑罚。它源于礼之等级名分,是“尊尊”、“贵贵”原则的体现。

恤刑是指对老人、小孩、妇女、残疾人等有特殊情况的人,在定罪处刑时给与特别宽宥的做法。

指亲属之间可以相互首谋隐匿犯罪行为,不予告发或作证。

这一原则首先限定在一家之内,即祖孙三代,夫妻之间;

其次是卑幼首匿尊长一概不论,尊长首匿卑幼犯罪者,一般犯罪可不负刑事责任,死刑案件则上请廷尉,由其决定是否追究首匿者罪责。

这个刑法原则一直延续到清代,并时有发展。

1、汉文帝刑制改革的主要内容

汉文帝

用徒刑、笞刑和死刑代替黥、劓和斩左右趾三种肉刑

。

黥刑改为髡钳城旦舂,即五年劳役;

劓刑改为笞三百;

斩左趾改为笞五百;

斩右趾改为弃市(死刑)

2、汉景帝刑制改革的主要内容

斩左趾的笞五百减为笞三百,后来有减为笞二百;

劓刑笞三百减为笞二百,后来又减为笞一百;

颁布《

爱华网

爱华网