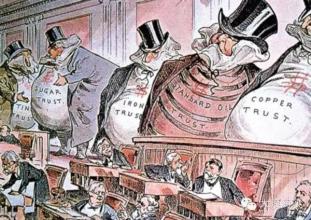

私人垄断资本的形成 自由资本主义是以经济自由为基本特征,其经济体制包括自由竞争、自由放任和自由贸易三大基本内涵,其经济活动的外在表现是既摆脱封建关系的束缚,又不受政府的干预。企业的运行完全以利润最大化为目标,这似乎能够保证实现资源最有效地配置,因而资本主义自由竞争体制曾被视为古典经济学的理想模式。其实,完全的自由竞争体制不仅事实上从未存在过,而且它也不可能是资本主义的理想模式,更不是资本主义的终结模式。因为自由竞争的资本主义体制天然地存在着不可克服的小资本经营和市场运行的自发性,因而不可能适应资本主义社会化大生产发展的客观要求。正是自由竞争资本主义体制固有的矛盾,促使它向相反的方向即垄断体制转化,从而找到解决矛盾的途径,所以说垄断既是自由竞争的对立物,又是自由竞争的必然产物。 垄断代替竞争并在资本主义经济生活中占据统治地位,其最初表现形式是私人垄断资本的形成和发展,其关键环节是生产和资本的集中。自由竞争规律决定了资本主义生产和资本集中的趋势和机制,马克思曾经指出:“竞争斗争是通过使商品便宜来进行的。在其它条件不变时,商品的便宜取决于劳动生产率,而劳动生产率又取决于生产规模。因此,较大的资本战胜较小的资本。竞争的结果总是许多较小的资本家垮台。他们的资本一部分转入胜利者手中,一部分归于消灭。除此而外,一种崭新的力量——信用事业,随同资本主义的生产而形成起来。起初,它作为积累的小小的助手不声不响地挤了进来,通过一根无形的线把那些分散在社会表面上的大大小小的货币资金吸引到单个的或联合的资本家手中;但是,很快它就成了竞争斗争中的一个新的可怕的武器;最后,它变成一个实现资本集中的庞大的社会机构。”而实现生产和资本集中的途径是“通过强制的道路进行吞并”和“通过建立股份公司这一比较平滑的办法把许多已经形成和正在形成的资本溶和起来”。 也就是说,自由竟争必然引起生产和资本的集中。因为在资本主义的自由竞争中,少数大企业拥有雄厚的资本,易于取得银行贷款,因而能够广泛地采用新技术和新设备,在更大的范围内组织生产专业化和协作,利用廉价的原材料,节约不变资本,降低成本,在竞争中处于有利的地位。所以,竞争的结果,总是大企业战胜中小企业,大资本吞并中小资本,从而使生产和资本日益集中到少数大企业手中,这是其一。其二,随着资本主义自由竞争的发展,资本主义的信用制度和股份公司得到广泛发展,通过发行股票把许多分散的资本集中起来,形成一个巨额的资本,能够在较短时期内建立起一个大型的企业,这种个别资本向股份资本的发展,实现了资本占有形式和资本组织形式的社会化,从而极大地促进和加速了生产和资本的集中进程。其三,19世纪70年代到20世纪初资本主义经济危机频频爆发,造成大批中小企业的破产并被大企业所吞并。而大企业为了保持竞争优势,纷纷联合和合并,从而使生产和资本的集中达到了更高程度。到20世纪初,各主要资本主义国家生产和资本的集中都达到了很高的程度。例如1909年在美国,产值在100万美元以上的大企业,占企业总数的1.1% ,而它们占有的工人数和产值,则分别为30.5%和43.85%。亦即,仅占企业总数大约1%的企业,已控制了美国工业生产的将近一半。1907年德国拥有工人1000人以上的企业就有586个。它们的工人几乎占总数的10%,它们的汽车和电力几乎占总数的32%。因此列宁指出:“几万个最大的企业拥有一切,数百万个小企业无足轻重。” 当生产和资本集中发展到一定程度就必然产生垄断。一方面几十个大型企业彼此之间容易达成联合协议,并且它们的实力雄厚,也有力量操纵和控制该部门的生产和流通,这就为垄断的形成提供了可能性;另一方面,正是企业的规模巨大,既造成竞争的困难和新企业进入的限制,同时也造成了大企业之间在竞争中的两败俱伤的现实性,为了避免双方因势均力敌带来的竞争损失,它们就有必要暂时达成联合协议,形成垄断。 所谓垄断,是指少数资本主义大企业,为获取高额垄断利润而联合起来,控制和独占一个或几个部门的产品生产和销售市场。它是垄断资本主义阶段的主要标志和基本经济现象。垄断的形成过程是自由竟争引起生产和资本的集中,而生产和资本的集中发展到一定程度,就自然而然走向垄断,这是资本主义发展的一般规律和基本趋势。垄断一旦代替自由竟争在经济生活中占统治地位,就标志着垄断资本主义的形成。 垄断统治是通过一定的垄断组织形式来实现的。垄断组织是指控制某个或某些生产部门的生产和销售,以获得高额垄断利润的资本主义大企业或企业的联合。垄断组织的形式随垄断程度的不断提高而发生相应的变化。最简单的、初级的垄断组织形式是短期价格协定。这种形式很不稳定,一旦市场情况发生变化,垄断组织就会自行解体。垄断程度较高的、比较复杂的垄断组织形式主要有:(1)卡特尔(Cartel)。它是生产同类商品的大企业为获取高额利润,在商品的产量、销售市场和价格等方面签订协定而形成的垄断同盟。卡特尔内部的各企业之间的关系比较松散,是因为参加者在生产上、商业上和法律上仍保持其独立性。(2)辛迪加(Syndicate)。它是由生产同类商品的大企业,为了共同采购原料和销售商品通过签订协议而建立起来的垄断组织。参加者仍保持在生产上和法律上的独立性,但丧失了商业上的独立性。辛迪加设办事处统一接受商品的订单和统一采购原材料,按照协议在辛迪加所属企业之间进行分配。(3)托拉斯(Trust)。即许多生产同类商品或生产上有密切关系的企业合并组成的大垄断企业。各个参加的企业丧失了商业上、生产上和法律上的独立性。托拉斯董事会统一掌管所属企业的生产、销售和财务活动,原来的企业主变成了托拉斯的股东,按股份分取股利。(4)康采恩(Konzern)。它是由一两个实力极为雄厚的大工业企业或大银行为核心,把不同部门、不同行业的许多大企业联合起来而组成的垄断组织。尽管各企业在形式上仍保持独立性,但实质上受占统治地位的大企业或大银行的直接操纵和支配,具有明显的银行资本与工业资本相结合的特点。总之,垄断组织的形式尽管多种多样,不同的组织形式内容不同,垄断程度亦有差别,但其实质都是通过对生产和市场的垄断,来保证垄断资本家获得高额垄断利润。 垄断价格是垄断组织牟取垄断高额利润的重要手段,是指垄断组织凭借其在经济上的垄断地位人为规定的旨在保证垄断高额利润的市场价格。垄断价格=成本价格+垄断利润。它包括垄断高价和垄断低价两种形式。垄断价格的形成不同于竞争市场上产品的价格形成,而是一种人为规定的价格,但这并不意味着垄断组织可以随意定价。因为垄断不可能消灭竞争规律、市场供求关系以及产品成本和价值因素的制约。 垄断利润是垄断资本所有权在经济上实现自身的形式。它是垄断企业凭借其在生产和流通中的垄断地位而获得的一种特殊超额利润,即大大超过平均利润的高额利润。垄断利润主要来源于:其一,垄断企业内部职工在生产过程中所创造的剩余价值;其二,垄断企业通过规定垄断高价或垄断低价将非垄断企业的一部分价值和剩余价值转化为垄断利润;其三,通过资产阶级国家对国民收入的再分配(如政府对垄断企业的减税、科研资助、优惠贷款、军事订货等等)把社会已经形成的一部分价值和剩余价值转化为垄断利润。

可见,垄断价格和垄断利润的形成并没有否定价值规律。无论是垄断高价或垄断低价,都不能增加或减少由社会必要劳动量决定的商品价值量。垄断价格只不过是通过价格和价值或生产价格的背离,使剩余价值作有利于垄断资本家的重新分配。从整个社会来看,垄断利润或垄断价格的总和并不能超越社会总价值的界限。 私人垄断资本的发展 私人垄断资本的形成和发展是垄断资本主义发展的经济基础。私人垄断资本作为资本社会化的一种较高形式,在一定程度上承认了生产力的社会本性,较能容纳当时生产力的发展,因此,私人垄断资本在20世纪以来特别是二战后获得了进一步的发展,其发展主要表现在: (一)生产集中和垄断统治的增强 第二次世界大战后,在第三次科技革命的基础上,社会生产力和生产社会化空前发展。与此相适应,生产集中和垄断的程度大大超过战前,呈现出规模大、程度高、范围广的特点。 第一,企业规模不断扩大,巨型公司数目剧增。随着竞争的加剧,企业兼并从过去的数千家发展到现在的数万家,合并的资产日益庞大。以美国为例。美国市场从自由竞争到资本垄断,再到混合经济,曾经经历了100多年的发展史。期间先后发生了五次企业兼并浪潮。第一次兼并浪潮是以大公司横向兼并为特征的规模重组。从1893年到1904年,共发生了2864起兼并。其中仅1898—1903年高峰期就有2653家企业被兼并,涉及资产总额63亿美元,典型案例是美国钢铁公司的重组。第二次浪潮是以大集团纵向组合为主导的产业重组,发生于20世纪20年代,被兼并企业12000家,涉及公司、银行、制造业和矿业。其中在1928—1929年高潮期间,被兼并公司达2300家,典型案例是美国通用汽车公司的重组。第三次浪潮是以跨国公司多角产业扩张和品牌重组为主的兼并,发生在20世纪50~60年代,兼并规模之大是空前的。1960—1970年间,就发生了25598起兼并。仅1953年,工业中的兼并资产数量占全部工业资产的21%。以金融运作为主的资本重组的第四次兼并浪潮始于20世纪70年代,延续到80年代末。1976—1981年兼并交易额分别为200、219、342、435、826亿美元,1985年兼并达到高潮,交易额高达1796亿美元,这次兼并规模大大超过前三次。其典型案例是美国潘特里公司收购露华浓化妆品公司。第五次兼并浪潮以“强强联合”为特征。它始于1994年,当年兼并交易额达3419亿美元,1995年兼并数量9152起,涉及金额5190亿美元,均创历史最高记录。1996年兼并案达10200起,兼并金额达6588亿美元,再度刷新上一年刚创下的两项历史记录。这次兼并的典型案例是摩根·土丹利—迪恩威特合并案。 第二,垄断的程度不断提高。随着生产集中程度的提高,不仅大企业的数量越来越多,而且企业资产规模愈来愈大,垄断程度增大。据统计,美国资产在10亿美元以上的大公司,1901年只有1家,1972年为252家,1980年为522家。而100亿美元资产以上的大公司1961年仅有1家(即埃克森公司的前身——新泽西美孚石油公司),至1986年已达31家。最典型的案例是,1996年12月15日,世界最大的航空制造公司——位于美国西亚图的波音公司宣布兼并世界第三大航空公司——美国的麦克唐纳道格拉斯公司简称麦道公司。通过兼并,波音公司拥有了500亿美元的资产和20万员工,成为占世界民用客机75%销售量的最大的飞机制造企业。又如,1997年2月5日,摩根·土丹利—迪恩威特宣布合并。此次合并创造了一个总市值达210亿美元的新型投资银行,其规模堪称华尔街之最。更重要的是,这是一种高层次的投资银行与零售证券经纪行破天荒的结合,它从根本上改变了华尔街的文化。 第三,兼并的范围更加广泛 ,混合联合公司迅猛发展。企业合并或兼并是生产和资本集中的重要途径。“横向合并”和 “纵向合并”是企业合并的两种主要方式。20世纪初,生产集中表现为“横向合并”,即部门内的生产上有关联的同类企业联合或兼并为一个大企业;20~40年代的生产集中发展为“纵向合并”,即供产销相互衔接的生产、流通部门和企业之间的合并,这是由某一部门包括原材料开采,燃料动力的运输,产品各工序的制造,乃至副产品的加工等各个环节组成统一体系的联合体。战后,不仅纵向合并进一步延伸到运输、销售以至金融等环节,而且更向其它业务和生产经营上毫不相关的各个企业联合,实行跨部门、跨行业的多类产品的生产和经营,组成庞大的混合联合公司。例如,美国在1926—1930年(第二次兼并浪潮)期间,横向兼并占全部兼并次数的67.7%,混合兼并占27.6%,到了1966—1968年间,横向兼并只占7.6%,而混合兼并则占81.6%。同时多部门、多行业的兼并公司日益突出。美国国际电话电报公司,本来专营电讯器材的有关业务,但自60年代以来,先后大举兼并了美国最大的面包、旅游公司和最大的木质化纤制造公司。而且还经营建筑、军火、汽车零件、食品、地产、保险、银行信贷、医院、书籍出版等五花八门的业务。它们的经营范围之广,可谓从“导弹到鸡蛋”无所不包。 综上所述,生产和资本的加速集中特别是混合联合公司发展已经成为当代资本主义社会生产力发展的趋势。其客观必然性在于:它适应了社会化大生产中供产销过程紧密联结的客观要求;可以更有效地利用最新科技成果,合理利用资源,较易获得资金;可以节约管理费用,利用多行业经营可以分散风险,减轻经济危机的冲击,以保证垄断企业获得稳定的利润。可见,生产集中和混合联合公司的发展是资本主义生产关系适应社会化大生产的要求而作出的局部调整,是资本主义生产方式在其自身范围内的进一步“扬弃”。 (二)金融资本的统治进一步加强 在工业资本形成集中和垄断的同时,银行资本也在激烈的竞争中走向垄断,从而大大加强了金融资本与金融寡头的的统治,并且成为战后世界兼并活动的一大主要特征。 首先,银行资本加速集中与垄断。据美国银行协会报告,1994年全美有550家银行合并,到1995年8月底合并银行已达600家,超过1994年。90年代以来进行了规模庞大的银行兼并,几乎每年都有两起以上。银行兼并的另一个显著特点是大银行之间的兼并呈现明显趋势,使世界银行界的巨型航空母舰层出不穷。最典型的例子是1995年3月8日,名列日本第六的三菱银行和名列第十的东京银行合并,成为东京三菱银行,总资产高达52.6万亿日元,一跃成为世界第一大银行。在美国,1995年8月,排名第四的化学银行与排名第六的大通银行合并,成为总资产2970亿美元的美国第一大银行,在世界排名也由37位上升至14位。1996年富国银行兼并第一联美银行,其兼并价值高达142亿美元,成为美国兼并史上第一大兼并案。同时欧洲也不例外,如荷兰的ING银行兼并了破产的英国巴林银行,瑞士银行收购塞朗银行等。 其次,金融资本结构发生显著变化。由于生产日益社会化,因此任何单个家族的资本都无法独占一个大企业或一个大集团公司,这就导致垄断财团之间相互渗透,使金融资本集团变为由多个家族共同控制,这是资本进一步社会化的结果。与此相适应,金融资本集团的内部组织结构由纵向控制转变为横向联合特征,由个人股东为主转变为法人股东相互持股。战前,金融寡头是以某个家族为核心,采用“参与制”以金字塔式的层层控股来实现其统治。战后,集团内的银行与企业之间越来越多以法人股东的身份,采取横向相互持股的办法实现相互渗透,财团与财团之间的关系变的模糊不清,错综复杂。 再次,金融垄断资本与工商垄断资本的结合更加紧密。银行垄断资本形成后,银行的作用发生了根本性的变化,由普通的借贷中介人变成万能的垄断者,并通过三种方式直接操纵和控制着工商业资本:一是垄断银行通过贷款影响和控制工商业资本。发达国家的企业一般采取负债经营,借入资金的比重约占50%~70%。商业银行和人寿保险公司是工商企业资金的主要提供者。它们通过贷款规模、期限和利率高低,以及贷款合同,制约和控制工商企业的发展。二是银行财团通过收购企业的股份,成为企业的控股者,从而控制和操纵大工业企业的经营活动。其中以日本和西欧最为显著。例如,日本6家最大的都市银行控制着全国1/4的工业公司的股份。三是银行通过人事结合加强控制。即直接由银行的董事或经理兼任大工业企业的董事或经理,从而在更大程度上控制和掌握大工业企业的领导权。 (三)私人垄断资本的国际化运动进一步增强 资本国际化是资本主义生产方式的内在要求,是资本主义剩余价值规律作用的必然结果。战前,私人资本的国际化主要表现是商业资本和借贷资本的国际化。产业资本虽然也早已跨越国界,但还未达到世界规模。而且其流向是殖民地、半殖民地和附属国。二战后,随着资本国际化运动的国际政治经济条件的变化,比如第三次科技革命推动国际分工的深化与发展;私人垄断资本与国家垄断资本的紧密结合;国际货币体系和金融市场的发展与完善以及亚非拉地区民族解放运动空前高涨,旧殖民体系瓦解等等条件的变化,大大促使了私人垄断资本向国际化方向发展。主要表现在: 首先,私人资本国际化的规模与总量急剧膨胀,不仅加强了商业资本和借贷资本的国际化程度,产业资本国际化也获得了空前的发展,并在资本国际化中起着主导作用。 其次,私人垄断资本的国际联合从流通领域进一步发展到生产领域,跨国公司取代国际卡特尔成为战后国际垄断组织的主要形式。 再次,私人垄断资本输出的流向发生了变化。战后资本输出的重点逐渐从经济落后国家和殖民地附属国转向发达国家,形成了发达资本主义国家之间资本双向对流、相互渗透的新局面。 垄断资本与中小企业 随着垄断的形成和发展,并在经济生活中占据统治地位后,垄断资本也成为社会资本的主要形式。尽管如此,垄断资本不会也不可能消灭或完全取代非垄断资本即中小企业的资本,这正如垄断不可能消灭或取代竞争,而只是改变了竞争形式一样。从实践上看,战后,特别是1996年波音——麦道两大飞机公司的合并,引发了新一轮大企业的购并浪潮之后,几乎各行各业都有强强购买的案例,金融业、药业、电脑业等新兴行业也在酝酿、进行着更大规模的购并,但是这种购并浪潮并没有断送中小企业的出路。客观地说,在垄断资本统治下的中小企业不仅存在,而且发展还非常活跃。一个未来学家就曾预言,在将来的经济社会中能够存在下来的企业只有4类:一是世界性的,二是国际性的,三是国家性的,四是小型企业。 中小企业存在与发展的客观原因是:(1)现代市场经济条件下,一国国民经济的体系极其庞大与复杂,少数大垄断企业不可能囊括一切经济部门和一切经济领域,从而为中小企业的存在和发展提供了空间。(2)现代科技与生产专业化的发展,为中小企业的生存与发展提供了技术基础。社会化分工的发展使行业和产品的专业化走向零部件生产的专业化和工艺过程的专业化,高度专业化的生产职能逐渐独立化为中小企业的专有生产职能。在美国以洛克希德飞机公司为例,其外部协作的零部件20世纪60年代为30%,1980年达到70%,80-90年代又有增长。福特汽车公司在国内外的协作厂商有4万家,供应2千种汽车配件和工作机具,每年用于外购协作件的款项达200亿美元。资本在集中,而零配件的生产却越来越分散,这是社会分工发展的必然趋势。(3)现代社会消费需求的多样化的趋势,为中小企业的广泛发展提供了广阔的市场空间。如果说市场是恣肆汪洋的大海,那么,大企业就犹如奔腾的江河,而中小企业就象注入江河湖海的大大小小的支流,它们形成了按价值规律调控的市场体系。(4)国家给中小企业的发展提供各种优惠政策,也为中小企业的生存和广泛发展创造了机会。由于中小企业可以在垄断资本尚未到达的部门或地区,弥补垄断资本的不足,满足社会不可缺少的各种需求;同时也为垄断组织提供原材料或半成品服务,以满足垄断资本的需求,并且在扩大一国的就业和对外贸易方面也发挥着重要作用。为此国家在调节整个社会经济活动的过程中对中小企业都实施扶持或优惠政策。诸如颁布反托拉斯法,对垄断组织的过分行为进行某些约束;设立中小企业管理局等政府机构,负责对中小企业提供财政支持和贷款担保;帮助中小企业培训管理人员,为中小企业提供国内外市场信息等。 各国经济的发展表明,中小企业是繁荣市场的根基,是一国经济兴盛的支柱。中小企业在各国经济发展史上都发挥着重要作用。最主要的作用是: 第一,中小企业是经济增长的重要推动力量。由于中小企业量大面广,因此,在很多国家(或地区)中小企业的发展都已成为经济稳定增长的关键。从企业数量看,中小企业占有绝对优势。欧盟中小企业占企业总数的99.8%,美国占99%以上,日本占99.1%。从对产出的贡献上看,中小企业也有相当大的份额。1993年美国GDP的40%、产品销售额的54%和私营企业产值的50%来自中小企业;1993年韩国制造业和矿业的中小企业产值占总产值的43.8%;1996年英国中小企业营业额占总营业额的42%。此外,在经济萧条时期,中小企业的发展还有助于抑制经济衰退。如在80年代初,韩国经济进入萧条期,国民经济出现负增长,为-5.2%,其中制造业为-1.1%,而此时中小企业增长高达2.1%,从而大大地降低了衰退所造成的经济增长下降的幅度,显示出中小企业有较强的产业适应能力和对国民经济变化的缓解作用。 第二,中小企业是技术革新的重要源泉。小企业在创造新技术和开发新产品上起着重要的作用。近几十年来,大企业和小企业在开发新技术和新产品方面发挥不同的作用。“过程”革新多源自大型组织,大企业的新产品往往出自渐进地改革或改善;小企业的产品创新则往往产生于突然的“蛙跳”。据统计,从20世纪初到70年代,美国科技发展项目中的一半以上由中小企业完成的。中小企业的人均发明为大企业的2倍,中小企业在产品创新、服务创新、工艺创新和管理创新中的贡献分别达到32%、38%、17%和12%。可见,小企业已成为创新和技术进步的重要源泉,与大企业相比,它们作出贡献的效率更高、成本更低。 第三,中小企业是市场经济最活跃的主体。竞争是市场经济的核心,来自竞争的繁荣已成为经济学家的共识。从西方国家的教训来看,大公司、大集团如果不加限制地过度发展将严重限制自由竞争,导致企业活力下降,国际竞争力削弱,因此各国都通过鼓励中小企业的发展来促进竞争,同时中小企业具有数量大、种类多、地域广、行业全的特征,这使中小企业成为市场经济理论和实践得以存在与发展的基石。垄断时期垄断组织之间以及内部的竞争不可能取代更不可能消灭垄断组织与中小企业之间的竞争形式。亦即,没有广大中小企业的存在,市场经济从理论到实践都将化为乌有。 第四,中小企业在国际贸易中的份额不断增长。自80年代中期以来,中小企业积极参与重化工产业的发展,并在出口贸易中的地位不断提升。据统计,在美国的出口企业中,约有96%是中小企业,但其出口份额仅占23%左右,一般它们并非主要的出口企业。近年来,参与高科技创新的中小企业越来越多,在高科技贸易中所占份额也越来越大。美国出口的高科技产品中,一半是直接由中小企业提供的,另一半的1/3与中小企业的协作配套有关,而且为大型出口企业提供配套零部件和出口组装的能力也在增强。 总之,中小企业作为一个国际性的经济问题已被人们重视。对于一个国家,如果说大企业是国家的命脉,中小企业形成的经济体系则是大企业生存的基础。

爱华网

爱华网