初步研究表明:在不同国家,信任资源和结构是有差异的,家族企业在成长的不同阶段对信任资源的需求也是不同的。因此,本文将从分析家族企业成长的瓶颈入手,着重分析中国社会的信任结构及其对家族企业融资与成长的影响。

一、家庭企业的定义与成长模式

学者对家族企业有多种不同的定义。大多是从所有权与经营权的角度来界说的,并认为家族企业并不是仅指所有权与经营权完全为家族成员所拥有的封闭式企业组织形态。本文认为,家族企业是家族资产占控股地位、家族规则与企业规则的结合体。它的所有权和控制权表现为一种连续的状况,包括从所有权与控制权不可分离的紧密持有形式到企业上市后,家庭成员对资产和经营管理保持临界控制权的企业 (叶银华,1999)。

一般而言,企业成长的标志主要体现在3个方面:资本规模的扩大、组织结构的扩展和市场盈利能力的提高。对家族企业而言,资本规模的扩大,表明家族企业要突破家族资本的封闭性,不断吸纳外部的社会金融资本;组织结构的扩展表明企业的委托一代理链条要不断拉长,为此要逐步突破家族管理资源的封闭性,要吸纳外部职业经理进入企业,并要有效地对人力资本进行有效地整合;市场盈利能力的提高表明家族企业要在有效融合金融资本和人力资本的基础上,建立广泛的商业网络或企业联盟,并能塑造具有特色企业文化的核心竞争力。总之,家族企业要在上述互有内在联系的3个方面获得成长,就必须不断地吸纳和有效地整合各种社会资本。

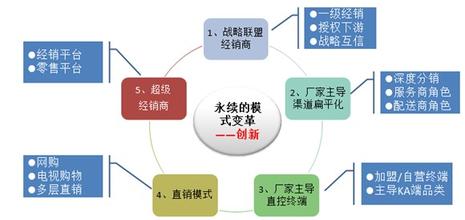

由此可见,家族企业成长的核心是如何与各种社会资本的融合。企业的成长实质上就是不断地有效融合社会资本的过程,企业成长的障碍就是不能有效地融合社会资本,企业的衰落或夭折就是融合社会资本过程的中断。由此,笔者建构了家族企业成长的一个路径模式(见图1)。此模式表明:从家庭/家族企业到泛家族企业、泛家族企业向企业网络联盟的演变或向家族掌握临界控制权的演变是华人家族企业成长的两个主要路径。这就是说,并不是所有的家族企业成长的最终形态都是向所谓的股份上市公司方向发展,有的保存家庭企业基本形态,但与其他类型的企业结成网络联盟,这在台湾中小企业发展中表现得比较明显;有的家庭企业的成长可能停留在某一阶段,甚至一直保持纯家庭形态;有的企业在成长过程中可能越过一些阶段,有的可能在成长中越不过某一结点而被淘汰,有的可能在不同路径之间跳跃发展。这表时,并非所有的家庭企业成长都是遵循一种发展路径或都必须越过每一个结点。

二、家庭企业成长瓶颈的实质家族企业如果不能与各种社会资本实现有效的融合,则其成长都会遇到瓶颈。笔者所勾画的家族企业成长路径模式表明,很多家族企业在成长过程中迈不过一些结点,突不破瓶颈而长不大或衰败。国际上研究企业成长理论颇有盛名的彭罗斯(Edith Penrose,1959)认为,企业成长受到企业吸纳新管理能力的数量和速度的限制。这着重是从企业与社会人力资本、特别是与管理资本融合的角度来探讨企业成长问题的。看起来,家族企业的成长也必然会遇到彭罗斯效应中吸纳与集成新管理能力的问题。家族企业进入成长阶段,必然增加对管理资源的需求,有效的管理服务增加的速度越快,则企业成长的速度也越快;反之,则企业成长受到约束。从笔者对较大范围的私营家族企业实地调研和问卷调查中发现,大多数私营家族企业的管理规范化程度低,管理资源严重不足。因而,企业主事必躬亲,忙累不堪,企业家精神或能力困厄于日常经营管理活动中,而不能用于企业的扩张和创新发展。笔者所做的问卷调查表明,有90%以上的企业主认为家族制用人已经阻碍了企业的发展;有57%的企业主不赞成一定要用自己的子女来掌管企业的经营控制权。从全社会的角度看,经过20多年的改革开放,企业外部的管理资源不足状态大为缓和,可企业内部的管理资源为何依然严重不足?

如果稀缺的是管理资源,那么,总可以通过人力资本市场价格的诱导来提高人力资源的供给。虽然企业主个人甚至家(庭)族的管理资源的不足制约了企业的成长,但可以融合他人的管理资源来弥补。因此,真正稀缺的可能不是管理资源,而是别的因素。李新春、胡骥(2000)敏锐地看到,企业家型的企业的成长约束主要不是吸纳和集成管理资源的能力,而是在吸纳新管理资源时企业主必然要授让部分控制权;在集成管理资源时企业主要付出很多整合成本。一旦吸纳和集成新管理资源超出了企业家个人能力及其控制幅度,则企业内控制权的分配就成为企业成长的阻碍。因此,“企业家控制的企业的成长主要地受到企业家个人经营能力和控制能力的约束”。这种见解富有启发之处在于:管理资源的约束与企业家能力的约束是不同的,前者可以通过经理人市场去吸纳和集成,而企业家能力的约束则很难通过这一渠道来解除。因为企业家能力很难由人力资本市场的供应者提供现成品,企业家能力可能是由个人的天赋、后天的机缘与学习曲线等多种因素构成的,其能力是一个过程(李新春,2000)。缓解企业家能力约束的一个重要条件是新吸纳和集成的管理资源使企业家能从日常经营管理中解脱出来而致力于企业的扩张性活动。从日常经营管理中解脱出来,其实质也就是使企业家授让部分控制权,而这有可能导致分权后的失控(如发生财务信息泄露或经理层“政变”)。因此,企业家可能通过在各部门安插“自己人”来充当“耳目”,以此来降低信息不对称的程度和处理失控问题(李新春、胡骥,2000)。

上述分析实质上揭示的是:真正制约家族企业成长的是信任资源。由于信任不足,因而家族企业主难以从经理人市场吸纳管理资源,因为有效的经理人市场的缺失也就是社会缺少制度来保证企业能吸纳到守信的经理人;由于信息不对称和信任不足,企业家授让控制权时心有疑虑,对授权后可能导致的风险、成本有很高的敏感度和预期。因此,大量的家族企业发展陷入以下困境之中:爱也经理人,恨也经理人,授权一失控一收权也成为私营家族企业中一个较为普遍的现象。笔者在企业个案调研中发现,在一些家族企业内部弥漫着“做贼与防贼”的氛围,有位家族企业主苦恼地说:下面有人在不断地“埋雷”,而我要不停地“挖雷”。企业内部的这种低信任状态怎么能使企业有效地成长?张维迎(2001)指出:“职业经理人的职业道德对企业的扩张十分重要。如果没有职业道德,对所有者缺乏忠诚,就不会有资本家信任他们,那企业只能是一个家族企业”。中国当前不缺有能力的经理人,但却缺乏既有能力又讲信用的经理人。张维迎在强调职业经理人的职业道德是十分重要的同时,却似乎忽略了另一方面,即企业主的信用道德水平。据笔者的调研发现,部分私营企业主为了掌控非规范经营活动的信息,而不愿或不能与外人经理分享企业机密信息,不肯信任和授权给经理人,使经理人的人力资本供给和产出受到极大压抑,从而抑制了企业的成长。

理论分析和现实中家族企业成长的困境,使我们必须对中国社会的信任资源及其结构做进一步的探讨。

三、华人社会信任资源的考察

西方很多学者都认为华人之间的信任度很低或是有限的。100多年前的传教士亚瑟·亨·史密斯(2001)在其《中国人的性格》一书中就认为,不诚实和相互不信任是中国人的两大特点。马克斯·韦伯认为,“儒家君子只顾表面的‘自制’,对别人普遍不信任,这种不信任阻碍了一切信贷和商业活动的发展”。“在中国,一切信任,一切商业关系的基石明显地建立在亲戚关系或亲戚式的纯粹个人关系上面,这有十分重要的经济意义。伦理宗教,特别是新教的伦理与禁欲教派的伟大业绩,就是挣断了宗族纽带,建立了信仰和伦理的生活方式共同体对于血缘共同体的优势,这在很大的程度上是对于家族的优势”(马克斯·韦伯,1920,第296页,第289页)。福山认为,“因为华人文化对外人的极端不信任,通常阻碍了公司的制度化,华人家族企业的业主不让专业经理人担任管理重任,宁愿勉强让公司分裂成几个新公司,甚或完全瓦解”(弗兰西斯·福山,1998,第296页)。虽然雷丁并不认为华人对外人绝对不信任,但他也指出华人之间的信任是有限的,是个人之间的信任,“主要特点似乎是对家庭的信任是绝对的,对朋友或熟人的信任只能达到建立相互依赖关系,双方都不失面子的程度”(雷丁,1993,第85~86页)。这些学者的基本评判是华人之间的信任度低,所以华人家族企业难以成长为大规模的现代企业。这是华人家族企业成长的现实,也是研究华人企业的学者不能回避的一个大问题。

有些学者对这一问题作了一些回应性探讨。King(1991)认为,华人社会的特殊主义的信任含有工具理性,因而可推论中国文化可以容纳某种程度的普遍信任;Kao Cheng ——shu(1991)在研究了台湾大型企业中的信任问题时发现:“‘私人信任’是一个关键机制”,在商业组织之中和组织之间,“私人信任”是基本的组织原则,是商业交易的基础。同时他也指出,这种“私人信任”也具有工具理性。 Wong Siu-lun(1991)认为,近代传统中国的商业信用,在本质上仍是个人化、特定化的,经过与西方的接触,系统信任与普遍信任已在香港和海外华人社团中建立起来。相对而言,彭泗清(1999)对这一问题的回应更有深度。他认为“对外人不信任”有两种情形:一是起点上的不信任,二是永远的不信任。由于对外人的信息了解不多,与外人的关系较为疏远,所以对外人信任度较低是合情合理的、举世皆然的,西方社会也是如此。起点上的不信任可以通过交往互动中的关系运作达到了解,从而建立信任关系。西方学者认为华人社会的信任突不破血缘亲情的屏障,表明他们对华人社会信任资源特性的认识极为肤浅。

显然,对华人社会的信任资源要做新的考察。初看起来,相对西方社会的普遍信任而言,华人社会是以家和家族为核心的内外有别的特殊主义信任。但是,中国古代的历代先哲们认识到“一己之私”信任的弊端,因而制定了超越狭隘的家族信任屏障的一整套规则,即泛家族的信任资源。泛家族信任的演进机制是:华人在合作互动的历史实践中不断地将与他们有着地缘、业缘、学缘、神缘等联系的外人予以“家人化”,变成“一家人不说两家话”,信任边界在不断扩展着。久之,先哲们就概括提炼出一套家文化的价值观念和治理天下的理论体系,并被皇朝接受作为统治的制度化了的意识形态,即纲常伦纪、礼法制度。数千年制度强化的结果,使整个国家的上中下各层对这一套规则达到很高的共识度。所以,在民间社会,即使人们之间没有血缘、地缘、业缘、学缘和神缘等联系,但可以通过对忠义规则的共识结拜成兄弟,如《三国演义》中的刘、关、张桃园三结义,《水浒》中108条汉子的兄弟结盟等无数的历史文学形象和民间传说;士绅阶层之间也可“以道为朋”,突破血缘信任的局限。整个天下的治理也靠泛家族化的道义礼法制度的信任来维系,这一点宋代的司马光在《资治通鉴》中说得很明白:“夫以四海之广,兆民之众,受制于一人,虽有绝伦之力,高世之智,莫不奔走而服役者,岂非以礼之纪纲哉!是故天子统三公,三公率诸侯,诸侯制卿大夫,卿大夫治士庶人。贵以临贱,贱以承贵。上之使下犹心腹之运手足,根本之制校叶,下之事上犹手足之卫心腹,校叶之庇本根”(司马光,1956,第2~3页)。

中国社会传统中发展出这一套理论体系和信任资源,突破了血缘亲情信任的局限,但同时也为自身的信任扩展规定了限度。因为这套理论体系和信任规则建立在以人治为基础的身份等级制的基础上,一方面,一旦高层统治者的行为不符合纲常伦纪的基本规范,则中下层社会对这套规则的共识度就会降低,然后经过一段时间长度不等的混乱以后,这套规则又渐渐赢得高共识度,新的皇朝又重构起来;另一方面,这套信任规则毕竟是差序格局,是长幼尊卑的身份等级社会,而且长期的人治规则造成“中国人更多地忠于人,而较少地忠于原则或思想”(雷丁,1993,第177页)的“私忠、私人信任”的国民性格。显然,这种信任体系有扩展的空间,但却是难以无限扩展的。相比而言,西方社会并不是通过发展出一套泛家族规则来扩展信任,而是如韦伯所言,新教伦理挣断了宗族纽带,建立了信仰和伦理的生活方式共同体对于血缘共同体的优势,这在很大的程度上是对于家族的优势。笔者认为,这种优势突出体现在近代以来的社会发展过程中,它将信任扩展建立在理性化的法律制度基础上,法律制度有更大的普适性和强制性,通过法律契约和对非个人化的市场经济规范的更高的共识度,在信任扩展中大大降低了中国式的泛家族信任扩展中那种对交往对象的亲疏关系识别、信任度的鉴别、交往类型的差序弹性互动的高成本,同时由公共司法机构对失信行为实施惩罚的成本在总体上也远远低于泛家族社会中对失信行为的惩罚成本,惩罚的效率和公正性的广度也大大提高,因而,社会经济交易中,特别是在超出“熟识社会”以外的交易中可以产生更高更广泛的行为预期。这一点在人类历史从乡土“熟识社会”发展到现代的“匿名社会”的阶段显得更具有关键意义。

四、华人社会的信任结构

关于信任问题有着众多的讨论,不同学科的学者对信任所下定义的侧重点有所不同。相对而言,一般比较倾向于赞同甘比塔(Gambetta,1988,第217页)所下的定义:“信任……是一个特定的主观概率水平,一个行为人以此概率判断另一个行为人或行为人群体将采取某个特定行动……当我们说我们信任某人或某人值得信任时,我们隐含意思就是,他采取一种对我们有利或至少对我们无害的行动的概率很高,足以使我们考虑与他进行某种形式的合作”(转引自Oliver E.Williamson ,2001,第319页)。信任既然是人的主观概率预期,那么就与他所生存的社会历史文化传统紧密关联。不同的社会可能会演变出不同的信任产生机制,但也有一些共性。祖克尔(Zucker,L.G.,1986)对信任产生机制所作的概括具有经典意义。她划分了3种机制:(1)基于过程的信任模式。这种信任模式依赖于过去的交易的经验,如信誉和礼物的交换。这表明可根据一个人过去的行为和声誉的了解而决定是否给予信任。(2)基于特征的信任模式。此模式依赖于个人的家庭背景和种族。这是一种由社会相似性而产生的信任,如根据他人与自己在家庭背景、种族、价值观念等方面的相似性的多少来决定是否给予信任。一般而言,相似性越多,信任度越高。因为相似的社会背景往往意味着有相近的行为规范,容易相互理解,在交往或经济交换中容易达成共识等。(3)基于制度的信任模式。此模式基于非个人性的社会规章制度,促使这种制度信任产生的原因大致有3个:一是交易双方的社会距离,即交易跨越团体进行,而这些职业和工业团体有着不同的交易预期。二是交易双方的地理距离,制度信任更容易跨越地理距离而传播开来。三是社会体系中不可分离的交易数量,尤其是大型的相互依赖的网络交易的产生。

祖克尔所提出的3种信任产生机制对我们考察华人社会信任机制的产生提供了很好的借鉴。传统的华人社会中,信任产生的机制大约也是3种类型:(1)家庭、家族生活中所习得的核心层信任。这依然是华人社会信任层级结构中的基石。(2)传统中由纲常伦纪的礼法制度所产生的信任。这种信任在传统中国社会,也能跨越地理距离和团体,使人们对相互的交往产生预期。但这种信任在现代化进程中已经不复存在了,代之而起的是现代理性制度信任的逐步建构。从西方社会发展的历史看,制度对信任的广泛形成产生了重要的支持,使得更进一步的风险承受能力与信任行为成为可能。这种支持在组织中可以产生更好的团队和工作绩效;在社会层面里,可以利用法律制度等来更广泛更有效地保护个人财产和相互间交易的权益。(3)泛家族关系运作中由习俗、道德规范和礼尚往来所产生的信任。这是华人社会中最复杂的信任,即泛家族信任。这种信任的产生与祖克尔所讲的基于过程的信任产生机制有相同的一面,即与人们之间重复性交往的次数、频率以及相互对预期回报兑现的感受相关。但与祖克尔所讲的也有不同的一面,华人社会泛家族信任的产生不仅与当下的人们之间交往的次数、频率和回报预期感受相关,而且与华人社会长期形成的一些社会交往的文化规则有关。这些文化规则对信任的产生有一种先验性的奠基作用。泛家族信任既包含有亲情的信任,又包含有算计性的工具信任。

威廉森(Williamson ,2001)等对算计性信任(calculative—trust)作了较为深入的研究。他们认为,以算计为基础的信任是建立在理性选择的基础上的,是在经济交易中对得失权衡比较中所产生的信任。当委托人认识到受托人采取了一种对其是有利的行动的时候,信任就会出现。在这种信任中,信任的产生不仅是可能存在某种程度上的威慑,即如果采取不守信的行为可能会受到威胁或惩罚,而且可以通过一些信号显示(文凭、资格证书、有声望者的推荐等)掌握受托人的意愿和能力的可靠信息。在西方,算计性信任一般出现在经济的而非个人的特殊交易条件下,失败的迹象在短期内能够得到控制,委托人的利益一般不会受到很大的损失。在华人社会的泛家族信任中,算计性信任往往掩盖在面子、交情等表象之中,骨子里可能想锱珠必较,但表面上却“碍于情面、不好意思”,因而华人之间的交往常出现“先君子后小人”的尴尬局面。

亲情化的私人信任、算计性信任和制度信任3者之间并不是绝然分离的,在算计性信任中那些持续的长期性交往可能会建立起关系密切的信任。郑伯损提出了“信任穿透模式”:在企业内部,企业主持人与部属之间会出现亲疏异位、忠逆异位;在企业之间,长期交易关系中的信任的形成与断裂有以下几个穿透环节:初步人际信任——经济信任——深度人际信任一义利共生。人们在交易中,互换的不只是限于经济资源,而且还包括人情面子等社会资源。郑伯填的这一观点是很有见地的。就制度信任而言,威廉森也认为,制度信任指的是合约被嵌入其中的社会与组织环境。这表明制度信任也会受到社会中个人化的、传统文化因素等的影响。Wong Siu一lun(1991)在研究香港和海外华人企业时也认为,制度化信任或系统信任不可能在真空中存在,必须嵌入关系网络之中,因此制度化信任与私人信任之间是相互加强,而非相互排斥。彭润清(1999)认为,在华人社会中,关系运作是建立和增强信任的重要机制。关系运作不仅包括利用关系网络或请客送礼等工具性色彩较强的方法,而且还有互相尊重、交流思想感情等情感性色彩较强的方法。在经济合作关系中,为了增强信任,人们除了进行关系运作之外,还会采用法制手段。二者可以共存。这些都表明,华人社会特别注重关系运作,因而,信任的产生、发展和变化是非常复杂的。

五、华人社会的三层信任结构与家庭企业成长模型

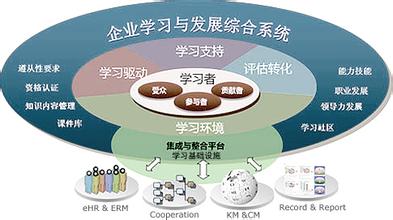

根据上述分析,可以把华人社会的信任结构概括为3层:家族信任、泛家族信任与制度化信任。由此可建构一个信任与家族企业成长的简要模型(见图2)。对这一模型可作以下分析:

(1) 横轴表示信任的扩展,纵轴表示家族企业与各种社会资本的融合程度。从信任资源的分布看,从右到左,亲情信任资源渐重;从左到右,制度信任资源渐重;在A~D之间弥漫着泛家族信任资源。3种信任资源之间无绝对清晰的界限,而是相互之间有程度不同的渗透。(2) 在O~A区间,亲情信任非常迅速地将家庭和家族资本集成起来,强有力地支撑着家族企业的创办与初期成长;在A~D区间,家族企业的成长得到泛家族信任的支撑,对资本的融合突破了纯血缘亲情信任的局限。在f点泛家族信任促进家族企业融合各种社会资本达到最高点。随后,由于泛家族信任的内在矛盾,部分家族企业的信任扩展遇到障碍,融资能力下降,如曲线H2所示。另一部分家族企业在B~D方向继续扩展信任广度,企业得到制度信任的强有力的支撑,因而对各种社会资本的融合度大大提高,企业形态也将演变成家族临界控股的大型(上市)公司或公众上市公司,职业经理将主掌经营控制权,如曲线H1所示。

(3) f点是家族企业成长的关键结点。在这个结点上,家族企业要将亲情信任和制度信任协调起来是不容易的。尽管有学者认为私人信任与制度信任能够相互容纳共存,但内在的矛盾可能会使家族企业陷入成长的困境之中。李新春(2002)将这种困境称之为“家族主义困境”,他指出:在一定的制度文化形成的价值体系下,只有家族化的信任才能形成最优的合作(忠诚),但这种合作却不是最有效率的,因为最具代理能力的人才不能或难以家族化。按他的见解,家族企业能比较有效地解决降低代理成本问题,但却难以有效地激发代理能力。笔者认为,那些注重制度信任建设的家族企业主会突破家族主义的困境,从而能更多地融合社会资本。中国大陆和海外一些大型的华人家族企业的实践也证实了这一点。如浙江温州一些上规模、上水平的民营家族企业,不仅在股权结构上,而且在治理结构上打破了家族的垄断,从而造成执行机构、董事会和股东会对家族制的全面突破(马津龙,1999)。井上隆一郎(1994,第49页)也指出,在亚洲的大型家族企业中,“在经营方面,打破同一家族经营的旧格局,起用有能力的专业经营者的倾向也广泛出现”。

(4) 当企业突破家族主义的困境时,得到了制度信任的支撑,能更大程度地融合社会资本。特别要指明的是,制度信任包含有法律契约的正式制度信任和非正式制度信任,如声誉机制、心理契约等。这两者是相辅相承的,互相促进的,而且这里所讲的声誉机制、心理契约是由市场经济的公平公正平等自愿等价值观规定的,不是由传统社会中的身份面子、私忠、私人信任所规定的。还应看到,进入制度信任阶段,并不表明企业的成长就会一帆风顺,因为还有很多其他的因素会影响企业的成长,如社会政治制度、政府的法律政策、总体经济环境,特别是社会的信用制度状况等。所以上述模型是在舍弃了有关约束条件的前提下建构的。

稍微考察华人企业的发展史就会发现:晋商和近代以来的民族企业之所以能发展到相当大的规模,主要是得到了积累深厚的传统社会信任资源的有力支撑。这种社会信任资源特征是:在血缘基础上形成的以家族及泛家族信任为核心内容的伦理信用规则,以及以这种规则所形成地缘或业缘性的帮、会、社等社会关系网络。相对于西方社会而言,传统中国政府“不会增强契约的有效性,也不会支持信誉机构。……而这恰恰是西方市场经济的基石”(Hamilton,1991)。由此可见,中国传统的伦理信任资源的功能是非常强大的。但是,非常遗憾的是,这种伦理信任并未能支撑中国的传统企业成长为现代化大企业。除了社会政治动荡、外国列强入侵等原因外,这种突出体现了传统文化中的尊卑长幼有序的人治特征的伦理信任,使企业融资的广度和效度低于与市场经济中的理性契约化的制度信任,因此,传统的华人家族企业难以向现代企业演变发展。

当代中国的家族企业处在社会转型的背景之中,传统的伦理信用规则的功能虽有一定程度的重新恢复,支撑了家族企业的兴起,但在一个多世纪的动乱和反复批判中,家文化受到严重破坏,特别是连结人际交往的泛家族信任规则受到极大破坏,它在家族企业融合各个层面的社会资本中的纽带功能大大弱化,超出家庭、家族以外的通过泛家族规则来寻求企业发展的信任资源支撑的习惯做法效用递减,90年代初期以来,甚至出现了严重的“杀熟”现象。而社会转型状态,法制型的制度信用远未充分建立健全。这使得私营家族企业主一方面难以像晋商、徽商、近代民族企业主那样获得泛家族规则这种传统的伦理信任资源的有力支撑,企业成长受传统伦理信任资源弱化的制约;另一方面,又受到法律制度信用严重残缺的制约。可以说,由于当代中国社会信任资源的双重残缺,使绝大多数私营企业不得不呈现为家族制形态,并难以从家族制管理向现代专业化管理转变。因此,要促进家族企业有效成长就必须尽快解决当代中国的双重信任残缺的状况。

爱华网

爱华网